تبدو المظلومية أداةً فعّالةً لدفاع الأقلّيات المظلومة عن نفسها. وهي كذلك طالما تتعرّض الأقلية للاضطهاد من السلطة القائمة، سواء كانت سلطةً تُعتبَر محسوبةً على طائفة الأكثرية في البلد، أو سلطةً تقمع الجميع، وتزيد من قمعها هذه الطائفة أو تلك. وعندما يُرفع الظلم عن هذه الأقلّية، فإن بقاء اجترار المظلومية نوع من الابتزاز المجتمعي، مع تفهّم استمرار هذه الأقلّية في المطالبة بحقوقها الطبيعية ضدّ كلّ تمييز، مثل غيرها من مكوّنات المجتمع الذي تعيش فيه. وتصبح المسألة أكثر تعقيداً عندما تكون الأكثرية الطائفية هي التي تدافع عن نفسها عبر المظلومية.

مشكلة التعامل مع الصراع بمنطق المظلومية أنه يحجب الأسس الحقيقية المكوّنة له، بوصفه صراعاً سياسياً يمارس بأدوات القتل وعابراً للطوائف، حتى لو صوّر طائفياً. وهو بذلك يختصر الصراع في صراع طوائف بوصفها جماعات محلّية ذات هُويَّات ثابتة واضحة المعالم متخندقةً حول ذاتها في مواجهة المحيط المعادي، بذلك يغيب السياسي ويصبح صراعاً هُويَّاتياً إلغائياً غير قابل للحلول السياسية، بوصف السياسة المجال الطبيعي لحلّ الصراعات في المجتمع. لا تنتج المظلومية حلولاً سياسية، ولا حلولاً تقوم على العدالة، بمعنى أن المجرم يجب أن ينال عقابه على الجرائم التي ارتكبها شخصياً، أو أثناء ممارسته لوظيفته، وهذه الجريمة يتحمّل وحده مسؤوليتها الجرمية، ويتحمّل النظام السياسي الذي ارتكبت في ظلّه، أو سمح بارتكابها المسؤولية الجرمية والسياسية. أمّا الطائفة التي ينتمي إليها هذا المجرم، سواء كانت أقلّيةً أو أكثريةً، فلا هي ولا أفرادها يتحمّلون مسؤولية جرائمه. كما أن الطوائف لا تتشكّل من مجرمين يجب الانتقام منهم، ولا تتحمّل جرائم النظام، حتى لو كان الرجل الأول في الدولة، وكبير المجرمين فيها، ينتمي إلى هذه الطائفة.

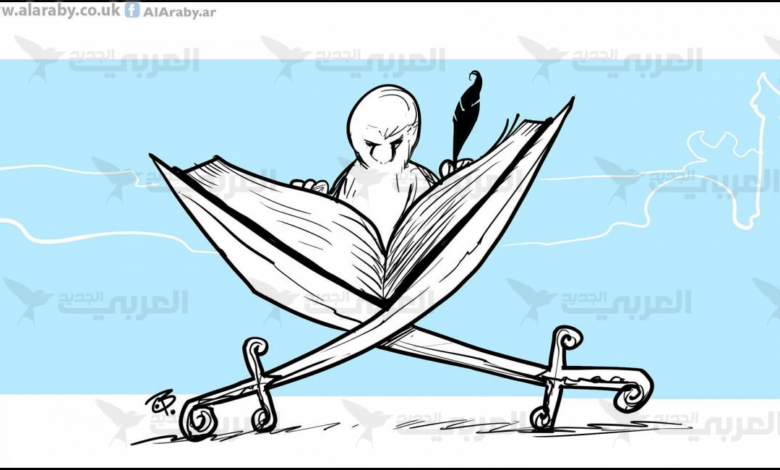

اعتماد المظلومية منظوراً ضيّقاً للصراعات وصفة لإنتاج صراع انتقامي غير قابل للحلّ

اعتماد المظلومية منظوراً ضيّقاً للصراعات وصفة لإنتاج صراع انتقامي غير قابل للحلّ، طالما أن البشر المُكوِّنين لهذا الصراع يملكون جوهراً ثابتاً لا يتغيّر، ظالمين ومظلومين. وحتى عندما تنتهي المظلومية، تبقى الجماعة تجترّها لتبرّر انتقامها اللاحق. لذلك، تنتج المظلومية حالة إلغاء الآخر، وبإخراج البشر الذين يشبهوننا إلى خارج الدائرة التي ننتمي إليها، وتصغيرهم من خلال أوصاف حيوانية، وبذلك نصنع المدخل لممارسة العنف ضدّهم، بوصفهم كتلةً صمّاء من الأعداء، وبالتالي وضع الأساس لامتلاك الحقّ بإبادتهم.

المظلومية آخر ما يصلح لحلّ الصراعات الوطنية الدموية، فهذه الصراعات تحتاج إلى إعادة بناء الأوطان على أسس من العدالة التي يجب أن تشمل الجميع، والمظلومية لا تعترف بالعدالة، إنما هي الأساس التبريري للانتقام من الآخر، وعندما تخرج الطوائف من صراعات قاسية ذات طابع إلغائي، محمّلةً بالمظلومية، فهي لا تؤسّس وطناً يتّسع للجميع، لأن كلّ صراع دموي هو في جانب منه صراع إلغائي وإبادي، فإن الخروج منه لا يكون سوى باعتراف الجميع بالجميع، بصرف النظر عن انتمائهم الطائفي والعرقي والجهوي، بوصفهم مواطنين لهم القيمة والحقوق نفسها، وعليهم الواجبات ذاتها. أمّا المظلومية، فهي تنتج استنفاراً طائفياً دائماً بين مكوّنات البلد الواحد. هو استنفار إمّا للانتقام من الآخر، وإمّا لردّ الانتقام، ما يصنع خنادقَ عميقةً بين مكوّنات البلد الواحد، خنادق غير قابلة للردم، وتصبح كلّ الحلول السياسية حلولاً مزيّفةً، تريد تغطية واقع لا يمكن تجاوزه.

هذه حال العراق بعد أكثر من عقدَين من إطاحة صدّام حسين. وقد استثمرت المظلومية التاريخية للشيعة في التاريخ الإسلامي في تعزيز مكانة الضحية، وبعد الاحتلال الأميركي للعراق، شُكِّلت السلطة الجديدة على أسس طائفية تمنح السلطة للأغلبية الشيعية، ولم يخلق هذا التقاسم الطائفي مصالحات مجتمعية، بل على العكس، فجّر حرب مظلوميات دموية. وبقيت الأكثرية الشيعية، التي حازت السلطة فعلياً، تتصرّف من موقع هذه المظلومية، ما جعل الاستقطاب (وبالتالي الصراع الداخلي) يقوم على أسس طائفية. وهو ما أعاق (ويعوق) العراق فعلياً عن بناء دولة لجميع العراقيين.

تنتج المظلومية حالةً انتقاميةً، ولا تصلح لبناء دولة

الحالة السورية الخارجة من صراع دموي في بلد مُدمّر ومُجرّف سكّانياً، ومُدمّر اقتصادياً وعمرانياً، تستبطن خطاب المظلومية. والمفارقة السورية أن خطاب المظلومية لا يقتصر على الأقلّيات الدينية، بل شمل حتى السُّنّة، طائفة الأغلبية المطلقة. وتأتي هذه المظلومية من اعتبار حكم عائلة الأسد حكماً للطائفة العلوية، الذي استهدف تصفية الطائفة السُّنّية، ودمّر مدنها، في الوقت الذي لم تعانِ الطوائف الأخرى ممّا عانى منه السُّنّة، ولم تتعرّض مدنهم للدمار. والشعارات الدينية التي تردّدت خلال سنوات الثورة لم تكن بعيدة من إعلان هذه المظلومية. مع سقوط النظام، واستلام هيئة تحرير الشام السلطة، لم يتراجع خطاب المظلومية عند السُّنّة، وتم التعامل مع السلطة الجديدة على أنها انتصار لأصحاب المظلومية من دون التخلّي عنها، ولكنّها لم تعد في موقع المعارضة، بل باتت في موقع السلطة، ولها جمهورها الكبير الذي عانى الأمرَّين من حكم عائلة الأسد، وهذا الجمهور ليس من المنتمين إلى التيّار الجهادي، وقد باتوا متحمّسين لهذه المظلومية، ومدافعين عنها أكثر من عناصر الهيئة ذاتها. وظهر ذلك جلياً في أحداث الساحل، إذ دعا كثيرون من خطباء الجوامع في سورية إلى “الجهاد” ضدّ العلويين، ولم تكن المذابح التي حصلت هناك بعيدة من انتقام هذه المظلومية. وبعد اعتراف السلطة الجديدة بهذه المذابح، سواء ارتكبتها الفصائل أو المتطوّعون، فهي جاءت انتقاماً من الطائفة بفعل هذه المظلومية، التي تعتبر العلويين كلّهم أعداء. والدفاع الشعبوي الذي ساد بعد المذابح من دعاة المظلومية يقول: “هذا لا شيء في مقابل ما فعلوه بنا”. تعود “نا” الدالة على الجماعة على السُّنّة.

تنتج المظلومية حالةً انتقاميةً، ولا تصلح لبناء دولة، ومن يريد بناء الدولة، عليه الخروج من خطاب المظلومية الانتقامي إلى خطاب المواطنة، وإلا ستكون السلطة ذاتها سلطةً انتقاميةً، وإذا لم يكن ذلك بالذبح الجماعي، فسيكون بالذبح والتمييز الفردي للطوائف المستهدفة في الانتقام، وأيّ سلطة تملك وسائل كثيرة لتوظّف انتقاماً مسكوتاً عنه ضدّهم، ستكون (في نهاية المطاف) سلطةً تحفر قبرها بيدها، لأن المظلومية التي تنتقم من الآخرين سرعان ما تجد عوامل انقسام جديدة داخل طائفة الأكثرية لممارسة الانتقام من فئة منها، قد يكون بتكفيرها، أو بأيٍّ من طرائق إخراجها من الجماعة.

المصدر: العربي الجديد