يحلو لعددٍ كبيرٍ من المراقبين والسياسيين العراقيين واللبنانيين البحث عن المشتركات بين الساحتين العراقية واللبنانية، خصوصاً في مجال الاجتماع السياسي وتركيبة السلطة ومنظومة الفساد المتحكمة، والدولة العميقة التي تشكل عصب النظام المستجد في العراق بعد عام 2003 في لبنان بالتزامن مع تأسيسه قبل قرن وترسخ بعد إعلان استقلاله عام 1943.

وقد لا تكون مصادفة أن تشهد الساحتان حراكاً شعبياً واسعاً وصاخباً ومتزامناً، بدأ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، رفع فيه المتظاهرون الشعارات ذاتها بالمحاسبة ومكافحة الفساد والتخلّص من نظام المحاصصة، تقاسمت نتيجته القوى والأحزاب السياسية والمذهبية الدولة والمؤسسات والثروات الطبيعية والبشرية من دون أن يرفّ لها جفن.

النتائج الأولى المباشرة لهذين الحراكين، كانت إعلان رئيس الحكومة في البلدين استقالتهما واستقالة الحكومتين اللتين يرأسهما (عادل عبد المهدي في العراق وسعد الحريري في لبنان). ولم يأخذ الشارع المعترض والمتظاهر، أو لم يسمع من خطابَيْ الاستقالة سوى الجزء الذي يدغدغ عواطفه وطموحاته، بأن هذا الفعل الديمقراطي الذي أقدما عليه جاء استجابة للمطالب التي رفعها المحتجون في ساحات الاعتراض برحيل الحكومة، واعتبروا أن ما يحصل من فعل استقالة يشكّل خطوة على طريق تحقيق الهدف الأبعد والأهم بالتخلّص من التركيبة القائمة ونظام الحكم، الذي سهّل عملية التقاسم والتحاصص والنهب والفساد والسرقة.

لكن، وأمام نشوة الإحساس بالانتصار الذي تحقّق، لم تتوقف القوى المعترضة والمتظاهرة عند الشقّ التالي من خطابَيْ الاستقالة، عندما أكد عبد المهدي أن استقالته تأتي استجابة لطلب وتوجّه المرجعية العليا في النجف التي حدّدت موقفها الرافض من استمرار حكومته بعد الأعداد الكبيرة من الضحايا، التي سقطت بين المحتجين في ساحات الاعتصام، وحين أكد الحريري أن الاستقالة جاءت بعد فشله في تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط غير الحزبيين. فخسر الأول غطاء المؤسسة الدينية، أما الثاني فخسر غطاء القوى السياسية المتحكّمة بالسلطة، التي رفضت التخلّي عن المحاصصة والتمسّك بمصالحها.

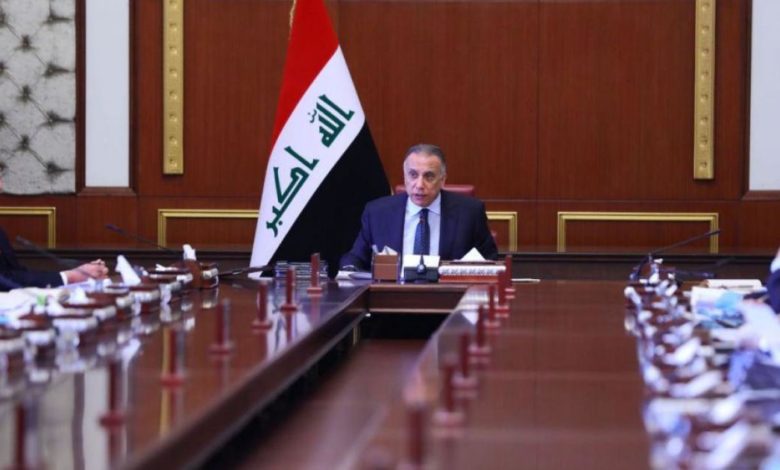

الخيار للنظامين العراقي واللبناني بعد انتفاضة أكتوبر كان الذهاب إلى تشكيل حكومة انتقالية، لكن على نصابين مختلفين بدعم من قوى إقليمية ودولية معنية ومتشاركة في النفوذ والدور. ففي الوقت الذي مرّرت هذه القوى حكومة إنقاذ برئاسة حسان دياب، غلب عليها طابع سياسي ينتمي إلى تحالف يضمّ التيار العوني و”حزب االله” وحلفائهما، مع مشاركة مواربة ومخادعة لبعض الأحزاب التي أعلنت معارضتها للحكومة مراعية بذلك المقاطعة الإقليمية والدولية لهذه الحكومة، إلّا أنّ الأطراف كلها التي تمثل قوى الأمر الواقع، اتفقت على رفض الذهاب إلى خيار إجراء انتخابات مبكّرة بذريعة أنها ستُعيد إنتاج التشكيلة البرلمانية ذاتها مع تعديلات طفيفة لا تؤثر في موازين القوى والقوة للأطراف والجماعات، مع تبنّي برنامج حكومي مهمته المستحيلة والمستعصية محاربة الفساد وإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي. في حين أن التعقيدات العراقية التي تصاعدت بعد التطوّرَيْن الأمني والسياسي باغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وإمكانية تحويل العراق إلى ساحة تصفية حسابات بين طهران والولايات المتحدة الأميركية، سمحت (هذه التعقيدات) بالتوافق بين هذين اللاعبين الأساسيين على تمرير حكومة انتقالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ببرنامج حكومي تتصدّره مسألة التمهيد لإجراء انتخابات نيابية مبكّرة ومحاربة الفساد والمحاصصة وإعادة بناء هيبة الدولة وفرض سيادتها وإنهاء ظاهرة السلاح المتفلّت خارج سلطة الدولة.

يمكن القول إن الكاظمي في العراق استطاع اللعب جيداً على خيوط التوزانات الإقليمية والدولية المؤثرة في الوضع العراقي من أجل تمرير حكومته والسير بها بين ألغام التعقيدات والتداخلات والتدخلات الأميركية والإيرانية، وأن يُبعد العراق عن مركز دائرة الصراعات الإقليمية من خلال تعزيز الانفتاح على العمق العربي من دون أن يستفزّ الجار الإيراني المتغلغل بالنسيج السياسي العراقي، بحيث يكون قادراً في حال استطاع تحقيق نجاحات حقيقية في النقاط التي تضمّنها برنامجه الحكومي، من تحويل رئاسته من انتقالية إلى دائمة، وأن يستثمر هذه الإنجازات ويوظّفها في الانتخابات المقبلة – المبكّرة، لتشكيل كتلة نيابية وازنة تكون داعمة لتوجهاتها في المستقبل.

في المقابل، فإن ما توفّر للكاظمي من قدرة على معرفة مفاتيح اللعبة والتوازنات بحكم موقعه ودوره في رئاسة جهاز الاستخبارات، لم يتوفّر لنظيره اللبناني حسان دياب، الذي دخل في مواجهات مفتوحة مع القوى السياسية التي تشكّل البنية الأساسية للدولة العميقة أو النظام الطائفي والمحاصصاتي، ما ساعد على محاصرته داخلياً إلى جانب محاصرة حكومته خارجياً. ولم يستطع أن يحقّق أي خطوة ملموسة من الشروط السياسية التي جاءت به إلى الرئاسة، وفرضته في حكومة تكاد تكون من لون واحد لا تحظى بالإجماع.

بعد الكارثة التي حلّت ببيروت في الرابع من أغسطس (آب)، والانفجار الذي دمّر ما تبقّى من مقوّمات الصمود في ظلّ الانهيار الحاصل في مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية والسياسية، اعتقد دياب أنه قادر على تحويل الانفتاح العربي والغربي على الدولة اللبنانية لأوراق قوة، يستخدمها في مواجهة خصومه وشركائه على حد سواء، لتعزيز موقعه وفرض نفسه كلاعب أساسي لم يأتِ من خارج السياق، وحاول استخدام الحراك الشعبي في الشارع الذي خرج ضد الطبقة السياسية والحكومة مطالباً برحيلهم، وفهم بشكل خاطئ الإشارات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إعادة النظر في طبيعة النظام اللبناني وتشكيل حكومة وطنية تحظى بتأييد الأطراف كافة، فخطا خطوة غير مدروسة تنبّأ فيها بإمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكّرة على أساس قانون انتخابي جديد.

موقف دياب شكّل خطأ في خيارات الهروب من هول الكارثة وحراك الشارع المنتفض ضد المنظومة بأكملها، فصوّب على المؤسسة التشريعية لإبعاد المسؤولية عنه وعن حكومته، الأمر الذي استثار جميع القوى التي تناست صراعاتها وتوحّدت للدفاع عن مصالحها ونفوذها. وفي الوقت الذي كان المتظاهرون يحاولون تحقيق خرق في جدار السلطة الصلب، تولّت المؤسسة التشريعية، البرلمان برئيسه نبيه بري، مهمة محاسبة الحكومة وإسقاطها من خلال إجبار رئيسها على إعلان استقالته قبل موعد محاكمته تحت قبّة البرلمان وسحب الثقة منه بأيام ثلاثة، عقاباً له على تجاوزه خطوط أمراء السلطة الحمر، وتحطيماً لطموحاته التي دفعته إلى التضحية بالمجلس النيابي من أجل البقاء في السلطة في لحظة حرجة وخارجة عَمّا يدور في أروقة التفاهمات الداخلية والإقليمية والدولية بعد الفاجعة، برعاية فرنسية، فقدّم خدمة مجانية لهذه القوى، خصوصاً لخصمه المفترض الرئيس السابق سعد الحريري الذي باتت الطريق أمام عودته ممهّدة وسهلة.

أمام المشهدين العراقي واللبناني وما فيهما من كوميديا سوداء، يرتفع منسوب الخوف على الحراك الشعبي من أن يُصاب بحالة من الإحباط بعدما اعتقد أنه استطاع تحقيق انتصار على السلطة وأجبر الحكومة على الاستقالة، وباتت الطريق أمامه ممهّدة للانتقال إلى الخطوة الثانية للتخلّص من المجلس النيابي، في حين أن التغيير الذي حصل لم يكن تحت وطأة الشارع ومطالبه، بل نتيجة اختلال توازنات داخلية وخارجية استدعت من الممسكين بمفاتيح اللعبة التفتيش عن مخارج تحفظ لهم سيطرتهم وسلطتهم، تاركين الشارع يعيش في وهم انتصار أو انتصار متوهّم.

المصدر: اندبندنت عربية