قديماً، قال فيلسوفٌ مُبيّناً أنواع ذوي المروءة في السياسة بأنها تكون في ثلاثة ضروب، أولها: ما كان العقل والفكر فيها قائدين ومرشدين، لتكون نتائجها صحّة الرأي وصواب المشورة وحسن التدبير، وهو صناعة الوزراء والمدبّرين وأرباب السياسة. وثانيها: ما كان فيه الأدب والكتابة والبلاغة قادتها، وهو صناعة الأدباء. وثالثها: من حيّز الأبد والشجاعة، وهو صناعة الفرسان والأساورة. وهذه الثلاثة في مجملها تشكلّ اليوم جوهر الدولة وقيامها، فإذا انفكّت حلقة منها كان السقوط هو العنوان، بمعنى أن الكلّ يقوم بالكلّ، والجزء لا يمكن أن يقوم مقال الكلّ.

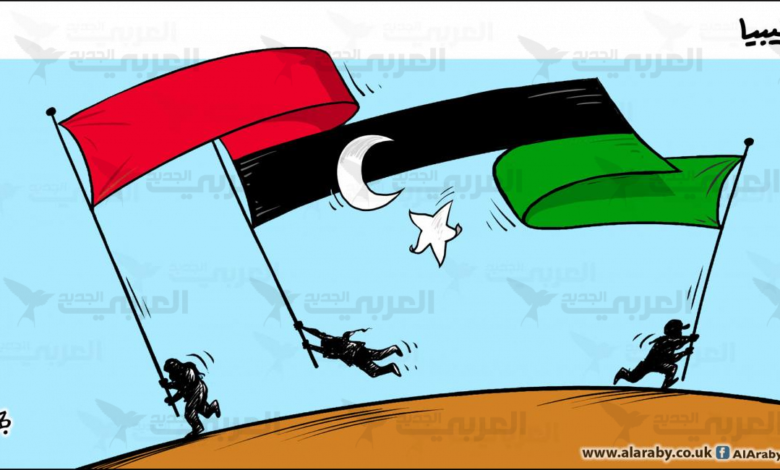

وفي هذا الصدد والمقام، نستشرف سياسة دولة تدور في أتون الاتفاقيات السياسية لعقد من الزمن، غاب عنها صحّة الرأي وصواب المشاورة في أحيانٍ كثيرة، لتكون اتفاقيات انتقالية مرحلية، تكون صالحةً في وقت محدود؛ بل ومحدود جدّاً، وما إن ينقضي وقتها الذي كانت فيه، ومسبباتها حتى تعود إلى الدائرة الأولى التي كانت فيها، وخير مثال على ذلك السياسة التي كانت وما زالت في ليبيا، سياسة الأمر الواقع باتفاقات دولية أممية مرحلية، آخرها لجنة استشارية لا تلزم غيرها بما يكون فيها، وإن كان ذلك هو العنوان، فالفعل والواقع قد يكونان مغايرين لذلك.

عموماً، لا يهم ما يكون من هذه “اللجنة الاستشارية” بقدر الحالة التي أوصلت الدولة إليها، وأبرزها غياب الساسة الحقيقيين ممّن يملكون زمام المبادرة والفعل والتأثرين، ليس على الأجسام الموجودة في السلطة، بل على القاعدة المنشئة لهذه الأجسام، وهي القاعدة الشعبية المجتمعية التي بها تنعكس المعادلة من الركود إلى الفعل، ومن الفشل إلى النجاح، ومن سياسة الأمر الواقع إلى سياسة المشروع الحقيقي، الذي يُبنى على المؤسّسات والأطر الحاكمة، لا على الأشخاص والولاءات الفردية الضيقة.

من الضروري المطالبة بالدستور، والإسراع في أن يكون واقعاً تسير عليه البلاد، وأن يكون في أولى قوائم أيّ حلّ سياسي مقبل

وفي الضفة الأخرى أيضاً، غابت المؤسّسات المجتمعية التي يجب أن ينبثق منها أيّ مشروع سياسي ينتشل البلاد من هذا الوضع، وإنما كان الغياب هو العنوان الأبرز لمثل هذه المؤسّسات، وإن وجد منها من يحاول أن يكون له وجود حقيقي في العملية السياسية يكون باستحياء، ولا يملك الأدوات الفاعلة في الأرض والواقع، وبالتالي يعود إلى المربّع الذي انطلق منه من دون فائدة تذكر. وفي خضم هذه الأحداث المتسارعة والمتتالية في البلاد لسنوات، من اتفاقيات، وحوارات، ولجان، غاب ذكر “الدستور”، وكأنّه لا يصلح لأن يُنطَق به في مثل هذه الأزمات، لا أن يُطرَح في أعلى قوائم الحلول التي يُذكَر فيها الشأن الصغير قبل الكبير، ويغيب منها “شأن الدستور”، وكأنّه لبنة لا يراد لها أن توضع في مكانها، لأنها ربّما ستسدّ كثيراً من أبواب “السياسة الضائعة”، التي لا يزال روّادها بحاجة إليها بين الحين والآخر.

تمرّ ليبيا اليوم بمنعطفات ليست سياسية فحسب، فتلك ما تعوّدته البلاد، بل وتعوّدها المجتمع، وعاش في ظلّها مكرهاً أو محبّاً، وإنما المنعطف الأكثر إيلاماً اليوم على الفرد والمجتمع هو الوضع الاقتصادي، الذي سيكون بمثابة كرة الثلج التي تكبر كلّما كثر دورانها في وضع سياسي يغيب عنه المشرّع الحقيقي لبناء الدولة، وكذلك السلطة التي تكون من القاعدة الشعبية لا الاتفاقات السياسية، وما كان في تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن المعني بليبيا، الصادر أخيراً (في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2024) من ذكرٍ لضياع الثروات الليبية وغياب الدولة الحقيقية الفاعلة في إدارتها، أمر يتطلّب من الجميع إعادة النظر في سياسة البلاد والمطالبة بالدفع نحو خطوات حقيقية في تخطّي المراحل الانتقالية المتتابعة والمتتالية، التي هي سببٌ من أسباب هذا الفساد سياسياً واقتصادياً، وبالتالي فإن الحديث اليوم يلزم ليس “اللجنة الاستشارية” فحسب، وإنما أبناء المجتمع كافّة، بضرورة المطالبة بالدستور والإسراع في أن يكون واقعاً تسير عليه البلاد، وأن يكون في أولى قوائم أيّ حلّ سياسي مقبل.

المصدر: العربي الجديد