باع رجل في إحدى قرى الريف السوري عشرات الدونمات من أرض ورثها عن أبيه، حتى يدفع رشوة للحصول على وظيفة آذن في مدرسة، وعندما حصل على “وظيفة العمر” ترك بقية الأرض حقلاً للشوك والحشائش، وجزءٌ منها أصبح ملعب كرة قدم لشباب القرية. كل ذلك مقابل 3500 ليرة سورية، لا تصل إلى مئة دولار في تلك الأيام. وصار يدخن سجائر “الحمراء” ويندب معاشه الذي لا يكفي لمنتصف الشهر.

كانت الوظيفة الحكومية في سوريا ضرورة اجتماعية قبل أن تكون مصدر رزق، بل أصبحت مرافقاً لكل فاعل اقتصادي في البلاد. فالتاجر، والطبيب، والمهندس، وحتى الفلاح، يسعون للحصول على وظيفة إلى جانب عملهم الأساسي، وكأنها مجرد بطاقة احتياطية للأيام العصيبة المحتملة. أصبحت جزءاً من عدة الحياة مع الإنسان؛ فهي موجودة مركونة على جنب، أو تسير بموازاة حياته دون أن تبتعد عنها أو تلتحم فيها. يشعر فيها بالأنس والطمأنينة؛ ينتقد حياته معها وتتحول يومياته إلى “سكتشات” كوميدية في الدراما.

ربما تكون النقاشات السياسية عن مستقبل البلاد، وشكل نظام الحكم فيها والعدالة الانتقالية وحقوق النساء، على هامش قضية المعاشات والوظيفة التي تتموضع في وسط أي حديث للسوريين في البلاد؛ فهي مؤشر على اللحظة الراهنة والمستقبل، ومقياس حقيقة الخطاب العام للسلطة.

تحدث وزير سوري عن وجود مليون ومئتي ألف موظف بينهم 400 ألف لم يكونوا يحضرون إلى العمل، حتى لقبهم بالموظفين “الأشباح”.

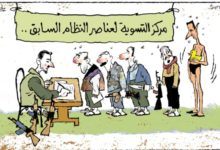

وتنقسم الآراء بشأن عمليات الفصل التي تتم في كواليس المؤسسات الحكومية؛ فهناك من يراها انتقاماً، وأنها موجهة ضد فئة معينة كانت تشكل النسبة الكبرى من الموظفين في الحكومة، بينما يحذر آخرون من كوارث اجتماعية وسياسية واقتصادية على المدى المنظور، ثم يميلون إلى منطق إنساني ينطلق من مقولة “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”.

كان جهاز الدولة المدني في ظل النظام المخلوع، أحد أهم أدوات السيطرة السياسية إلى جانب الجيش والأمن. لم يكن الجهاز الحكومي مجرد كيان إداري يقدم الخدمات العامة، بل كان أيضاً أداة للمراقبة والعقاب أو المكافأة. كان النظام يعزز ولاءاته ويضعف معارضيه من خلال تعيين الموظفين وإقصائهم، ومع مرور الوقت أصبح هذا الجهاز متضخماً وفاسداً.

لكن بعيداً عن المحسوبية والفساد وعدم الكفاءة، هل سوريا بحاجة إلى كيان حكومي ضخم بهذا الحجم، يتجاوز عدد موظفيه مليون مدني مقابل 25 مليون مواطن؟

توظف الحكومة الأميركية نحو 2.3 مليون موظف مدني، ويشكلون نحو 0.6% من سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 330 مليوناً، وكان عدد العاملين الفيدراليين يعادل 1% من السكان في الستينيات، وأكثر من 2% في الأربعينيات؛ وهذا يعني أن نسبتهم تتناقص، ومع ذلك عين ترامب إيلون ماسك ليقلص هذه العدد بشكل أكبر.

من الجنون مقارنة اقتصاد سوريا بأميركا، لكن معظم النظريات الاقتصادية التي أسهمت في صناعة اقتصاد الولايات المتحدة، تجمع على أنه كلما كان تدخل الدولة في حياة الأفراد أقل، كان ذلك أفضل للمجتمع ورفاهيته.

من بين هذه النظريات، تبرز الليبرالية الكلاسيكية (Classical Liberalism)، التي نادى بها آدم سميث، مؤكداً على ضرورة الحد من دور الدولة وترك الأسواق تعمل بحرية. كما تدعو الليبرالية الاقتصادية (Economic Liberalism) ومدرسة شيكاغو إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتقليل الضرائب، حيث يرى روادها مثل ميلتون فريدمان أن الأسواق الحرة أكثر كفاءة في تخصيص الموارد.

وتؤكد مدرسة الاقتصاد النمساوية بقيادة فون ميزس وهايك، أن التدخل الحكومي يؤدي إلى نتائج عكسية، بينما تدفع الليبرتارية (Libertarianism) الأمور إلى أقصى حدودها، مطالبةً بدولة حارسة تقتصر على الأمن والدفاع، كما أوضح روبرت نوزيك. وعلى الجانب الأكثر تطرفاً، تسعى الأناركية (Anarchism) إلى إلغاء الدولة تماماً، معتبرةً أن المجتمعات يمكنها تنظيم نفسها من دون حكومة مركزية.

كان شعار السوريين الأول “حرية” لأنهم يعرفون تماماً أنها خلاصهم، وارتباطها مع الاقتصاد عضوي، كما يؤكد فريدريك هايك، أحد رواد المدرسة النمساوية في كتابه “الطريق إلى العبودية”، ويرى أن توسع دور الدولة في الاقتصاد يؤدي إلى تآكل الحريات الفردية والسياسية، ويخلق بيئات خانقة للإبداع والمنافسة، ويعتبر هايك أن السيطرة المركزية على الاقتصاد تمتد لتقييد المعرفة والمعلومات، ما يهدد التعددية السياسية.

وشكلت أفكاره الأساس الأيديولوجي لسياسات مارغريت تاتشر ورونالد ريغان في الثمانينيات، إذ تم تبني تحرير الاقتصاد، والخصخصة، وتقليل دور الدولة. ويعتقد هايك أن السوق الحر ليس مجرد آلية اقتصادية، بل هو الضامن الأساسي للحريات الفردية والتعددية السياسية، وغياب المنافسة يعزز سيطرة السلطة ويؤدي إلى احتكار الحكم، وبالتالي الاستبداد.

يشترط لصحة كل ما سبق ألا تكون السوق الحرة واجهة تخفي قوى سلطوية تتحكم في الاقتصاد بطرق غير ديمقراطية وغير خاضعة للمساءلة. فهي لن تترك السوق لينضبط “ذاتياً” بحسب قانون العرض والطلب، وستتجاوز هذه الآليات فيصبح النظام الاقتصادي عرضة للتلاعب من قبل النخب المالية والاقتصادية المرتبطة بالسياسة وسينتج عن ذلك تفاوتات تجعل الأغلبية في حالة فقر وتهميش، بينما تُراكم الثروة في أيدي قلة متسلطة.

تقول حكمة عربية إن “الضعيف أمير الركب”، وتعني أن القافلة يجب أن تسير على خُطى الأبطأ سيرا، وكلما كانت هذه القافلة أكبر، كان ضعفاؤها أكثر. ولكي تكون لنا حكومة رشيقة قادرة على الحركة، يجب أن تكون هذه القافلة صغيرة نشطة؛ ولا أدعو هنا إلى التخلي عن الضعفاء، بل يجب أن تكون لهم قافلتهم التي يسيرون فيها.

لمواجهة الشيوعية والأنظمة الاشتراكية، أصلحت النظم الديمقراطية الغربية نفسها بتبني “الرفاه الاجتماعي”، حيث توفر الدولة السكن والمساعدة للعاطلين عن العمل أو العاجزين إلى حين إعادة دمجهم في السوق، من دون أن تحول الوظائف الحكومية إلى جوائز ترضية وتصبح عبئاً دائماً على الدولة، ويعرف السوريون في أوروبا جيداً كيف يعمل هذا النظام (الجوب سنتر) واستفادوا منه.

إعادة الهيكلة ممكنة، لكن مع الحفاظ على الكفاءة وتقديم المساعدة الاجتماعية للبطالة المقنعة التي حمّلها النظام المخلوع على الجسم البيروقراطي، ووضعهم تحت “رحمته”، والآن ينتظرون عطف الحكومة الجديدة لإعادتهم إلى “الوظيفة” وبالتالي إعادة تضخيم أجهزة الدولة لتتدخل في كل كبيرة وصغيرة.

المصدر: تلفزيون سوريا