لا تتحول إلى مشكلة تهدد الدولة الوطنية إلا عندما تفتقر هذه الدولة لشروط بناء المواطنة كإطار لتفاعل الأفراد، وغالباً ما تحاول هذه الدولة نفسها أن تغذِّي العصبيات الأهلية أو تعبئها في سبيل تأمين قاعدة اجتماعية مضمونة لها. وفي سورية ما بدأته مراحل تكوُّن الدولة الحديثة من إعلاء شأن الوطنية السورية الجامعة عملت سلطة آل الأسد على تقويضه وتدميره.

ووفق تعريف د. برهان غليون في كتابه ” مسألة الطائفية ومشكلة الأقليات “، فإنّ الطائفية السياسية هي التعبيرات السياسية للدين والتدين، أي الوجود السياسي للطوائف، وهي حتماً ترتكز على أرضية ثقافية واجتماعية ونفسية، كما يُسمّيها د. عزمي بشارة في أحد مقالاته ” وعياً طائفياً اجتماعياً يومياً “.

وفي الواقع فإنّ وجود الطوائف لا يعني وجود الطائفية، بمعنى تحويل الطائفية لمشروع سياسي ومحاولة فرضه على مكوّنات المجتمع الأخرى. ولكن طالما أنّ الطائفية تعبير عن التعددية الطبيعية للمجتمع، فلماذا تحولت في سورية إلى مصدر للأحقاد وخراب الدولة؟

لأنّ بنية سلطة آل الأسد تأسست على: أولاً – دولة سلطانية تقوم على تبعية المجتمع الأهلي لها، والفتنة الأهلية الدائمة، وتوريث السلطة ضمن عائلة آل الأسد. وثانياً – حجاب بنيوي بين ” الدولة الظاهرة ” (الموظفون التنفيذيون الذين لا سلطة لهم، ولا حرية) و ” الدولة المخفية ” (المركب السياسي – الأمني – المالي الذي يملك القرار السياسي، وهو المنظمة الأكثر سرية وعنفاً وتطرفاً وصفته الطائفية حاسمة) حسب توصيف الدكتور ياسين الحاج صالح. وثالثاً – احتكار تعريف الوطنية، بما تعني التكتم التام على الطائفية والممارسات المرتبطة بها. في حين أنّ النظام هو الذي أعاد إنتاج الانقسامات الطائفية وخفّض الوزن السياسي للرابطة الوطنية السورية الجامعة. رابعاً – نظام الأعيان وقضاء الحاجات، حيث يوجد وجهاء نافذون في جماعاتهم المحلية أو الدينية يقومون بالوساطة بين هذه الجماعات ومركز الدولة المخفية. مما أتاح للكثير من هؤلاء الوجهاء أن يحققوا ثروات طائلة من خلال حصصهم في محاصيل الفساد المستشري في مفاصل الدولة وتحت مظلة صفقاتها المجزية، حتى صار الحكم، في حقيقته، نوعاً من الشراكة بين طبقة واسعة من الأثرياء والمتنفذين من مختلف الطوائف.

لقد انطوت سلطة آل الأسد على تشكيل عصبية علوية سلطوية، عملت على اللعب في التنوع المجتمعي، وتحويله إلى أسوار عازلة بين مكوّناته، وذلك بأن يحظى بعض أبناء الطائفة العلوية بموقعٍ متميزٍ وقياديٍ في المؤسسة العسكرية وفي الأجهزة الأمنية. وبذلك كانت الطائفية أداة حكم للبقاء في السلطة ” إلى الأبد “، ونزع الصفة العامة للدولة وإنتاج الدولة الخاصة، القائمة على الولاء الشخصي، مع تطييف الركائز الأمنية والعسكرية للنظام. ولكنّ الطائفة العلوية كانت، ولا تزال، أسيرة لسلطة آل الأسد.

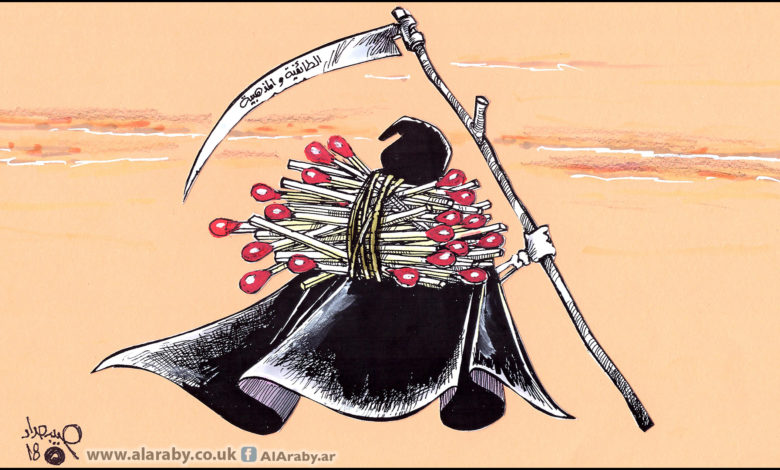

إنّ الطائفية مسألة ممارسات وأفعال، وليست مسألة نيات وماهيات، فالمسألة ليست مسألة الطائفة العلوية، بل هي مسألة نظام حكم عسكري استبدادي نشأ منذ البداية على أساس الشللية العائلية والعشائرية والجهوية فأحال الدولة إلى مزرعة للفساد يرتع فيها النافذون من جميع الطوائف على حساب الأكثرية الساحقة من الشعب الذي بذلت السلطة كل جهودها لتحويل أبنائه من مواطنين لدى الدولة المدنية الحديثة، إلى رعايا محكومين بالاستقطابات الطائفية والمذهبية.

لقد عملت سلطة آل الأسد منذ بدايات الثورة السورية في سنة 2011 على تعميم الفتنة، والاستعانة بإيران وأتباعها من لبنان والعراق وأفغانستان وغيرها منذ منتصف 2012، إضافة إلى عمليات التهجير والتطهير العرقي، ونقل الأسلحة الفعالة إلى الساحل السوري.

إنّ وجود كثرة من العلويين في المفاصل الحيوية من السلطة ووجود نفوذ كبير لهم في مختلف دوائرها لا يعني أنّ سلطة آل الأسد علوية. فماذا عن وجود أعداد كبيرة، بل نسبة أكبر بكثير من نسبة العلويين إلى مجموع الشعب، في عداد من دخلوا سجون هذه السلطة من المعارضين العلويين؟ ثم ماذا عن شركاء السلطة من غير العلويين ممن حققوا بنفوذهم وفسادهم ثروات طائلة لا تقل عما حققه النافذون الفاسدون من العلويين؟

الدولة الوطنية يهدد وجودها فتقارها شروط بناء المواطنة كإطار لتفاعل الأفراد، لذلك تحاول الانظمة الإستبدادية تغذِّي العصبيات الأهلية وتعبئها لتأمين قاعدة اجتماعية مضمونة لها، ولتظهر الطائفية السياسية بدعم الأقليات الطائفية او الإثنية لتشكل درع حماية لها ، مثلما استخدم طاغية الشام الطائفة العلوية لخدمة مشروعه بحكم العائلة.