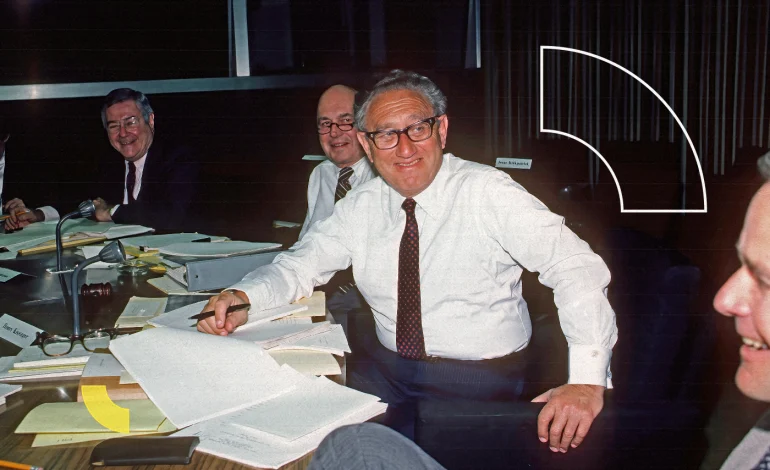

في التاسع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قبل قرابة ستة أسابيع، تُوفّي هنري كيسنجر، أشهر وزير خارجية في العالم، بعد إتمامه عامه المئة، وتعميره قرنا من الزمن أفناه في الترويج للولايات المتحدة ومبادئها “الديمقراطية” والتنظير لخطٍّ دبلوماسي مستوحى من القرن التاسع عشر، قرن العِبَر في نظره.

وتَبِعَ الإعلان عن وفاته سيلٌ من التعليقات والمقالات التي تراوحت بين الهجاء الصارخ، والتقييم الجدّي لتجربته السياسية والفكرية. لكن ظهر إجماعٌ عابرٌ للاصطفاف على حدّة ذكائه ودهائه كما في مقال “كيسنجر المجرم… كيسنجر العبقري المنقذ” لسمير التقي، مما يدفع المرء إلى التساؤل عن أسباب هذا الصيت رغم مرور عقود على الحقبة التي لعب فيها أهم أدواره التاريخية، لا سيّما أن هذا الانطباع غير مُقتصر على أصحاب الاطلاع المحدود، بل هو ممتد لقطاع عريض في الأوساط الأكاديمية التي ترى الرجل صاحب أفكار أصيلة وقلم لا تشوبه شائبة.

ولكن هل من أساس لصحة تلك الصور الذهنية عن كيسنجر؟ هذا ما نحاول معالجته في هذه المقالة، والمراجعة النقدية لكتابه “النظام العالمي: تأملات حول طلائع الأمم ومسار التاريخ”، الذي صدر بالعربية عام 2014 بترجمة أنيقة لفاضل جتكر، هذا الكتاب الذي ينزع تدريجيا الصورة المتخيلة عن هذه الشخصية، إلى جانب عدد من النقاط التي تستوقف القارئ أثناء متابعته لمسيرته السياسية وسياقها التاريخي.

صورة كيسنجر في الميزان

ثمة أربعة أسباب أوّلية تقف خلف تلك الصورة المتخيلة، أولها انبهار البيت الأبيض ذاته بكيسنجر والترويج له بوصفه عرّاب إدارة علاقات السلطة وتوازن القوى بين الساسة الأميركيين، وهذا صحيح نسبيا، فهو انتهازي منقطع النظير، غير أن هذه الانتهازية لم تُترجَم إلى إرث حقيقي في السياسة الخارجية حتى يتشكّل كل هذا التصور عنه، هو انطباع داخليّ رسّخ صورته بوصفه سياسيا ماكرا، لكنه أنتج صنميّة عابرة للحدود في التعامل معه بوصفه ذكيا في كل ما يفعل.

ربما يرى البعض تحاملا في تقييم السياسة الخارجية لكيسنجر على أنها ليست بهذا القدر من الذكاء، ولكن بالنظر لأحداث محددة كان كيسنجر “صانعها” وظلّت مترسخة في الأذهان بوصفها فتوحات عبقرية، يمكن القول إن كيسنجر تمتع بالعديد من المبالغات التي عززت من صورته عبقريا، فمثلا هل يمكن اعتبار مشهد تطبيع العلاقات الإسرائيلية – المصرية بعد حرب أكتوبر 1973 دليلا على الذكاء السياسي؟ الإجابة المختصرة: لا. والدليل على ذلك أن المفاوضات التي أدارها كيسنجر مع الرئيس المصري الراحل أنور السادات لم تكن هي الحاسمة في ذلك التطبيع.

كان العامل الحاسم في العلاقات الدولية في حينه -كما في كل حين- هو رغبة الأطراف بالاتفاق لا طبيعة إدارة التفاوض، فالتفاوض أيًّا كانت “فهلويّة” مَن يديره لا يمكن أن يُفضي إلى شيء إذا غابت القابليّة المُسبقة للاتفاق، وهذه القابليّة كانت لدى السادات وإسرائيل معا بمعزل عن كيسنجر.

فمثلا، أثناء المفاوضات التي قادها كيسنجر مع السادات، كانت غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل يومها قد أرسلت ست نقاط حتى تقبل إسرائيل بالسلام، وقد نقل كيسنجر تلك النقاط إلى السادات وانتهى الاجتماع بقبوله لها، وعندما سأل مراسل مجلة نيويورك كيسنجر كيف استطاع في ثلاث ساعات فقط أن يُقنع السادات بقبول نقاط جولدا مائير، كان جواب كيسنجر: “إنني لم أبذل أي مجهود، فما كدت أدخل، حتى وجدت الرئيس السادات جالسا على حِجري”.

أما في العلاقات الأميركيّة – الصينية فلم تنجح مساعي كيسنجر على مدار سنوات في احتواء الصين وجعلها دولة قانعة بدورٍ لا يُبلورها بوصفها نِدًّا للولايات المتحدة، بل جاوَزت الصين كل ما كان يخشاه “ثعلب السياسة الخارجية”، وها هي تُحرز القفزة بعد القفرة في النظام الدولي دون أن يتخلى المواطن الأميركي العادي عن شعوره بالتفوق، مما وَجَّهَ الولايات المتحدة للعمل على تصفية ملفاتها في عدد من المناطق في العالم للتفرغ للتنين الصيني القادم، فإذا كان التطبيع العربي مع إسرائيل هو نجاح كيسنجر الأكبر، الذي لم يكن له فيه يد عليا، فإن صعود الصين هو فشله المقيم، هذا إذا سلّمنا أصلا أنه كان العراب الحقيقي للعلاقات الصينية – الأميركية. وقد أظهرت الوثائق حجم الكذبة الكبرى التي رددها كيسنجر عن نفسه بوصفه عرّابا لهذه العلاقات، كما يروي تفاصيلها الصحفي الأميركي جيمس مان في مقاله الذي نُشر مؤخرا في موقع “بوليتيكو”، بعنوان: “الأساطير الستة التي صنعها كيسنجر حول نفسه وكيف وقع الجميع في شِراكها”.

إن انبهار البيت الأبيض ذاته بكيسنجر هو الذي لمّع صورته الخارجية، ولهذا قصة مثيرة تكشف طبيعة النظام الأميركي كما تكشف عن الطبيعة الشخصية لكيسنجر. ففي عام 1968، رسم كيسنجر للمرشح الرئاسي نيلسون روكفلر برنامجا انتخابيا للسياسة الخارجية أمام منافسه ريتشارد نيكسون، وخسر روكفلر في الانتخابات ونجح نيكسون، وأعجب ببرنامج السياسة الخارجية الذي أعدّه كيسنجر فعرض عليه منصب مستشار الأمن القومي، ولم يتردد كيسنجر في ذلك، ولكن بعد أن قبض من روكفلر ثمن البرنامج 50 ألف دولار انطلقت هجمة إعلامية ضد كيسنجر تصفه بالانتهازي، وما كان منه إلا أن يرد على ذلك في كتابه “عالم أُعيد بناؤه” بالقول إن “كل سياسي يريد أن يوجِّه الأحداث لا بد له من قسطٍ من الانتهازيّة”.

أما ثاني الأسباب التي يمكن عزو صورة كيسنجر العبقري إليها فهي ضعف الرئيسين الأميركيّين ريتشارد نيكسون (1969-1974) وجيرالد فورد (1974-1977) اللذين كان كيسنجر عضوا في إدارتيهما مستشارا للأمن القومي ووزيرا للخارجية، كان الأول مشغولا ومتورطا في السياسات الداخلية الأميركية فيما عُرف لاحقا بفضيحة ووترجيت، والثاني “معطّلا ومتخبّطا”، على حد تعبير الصحفي المصري الكبير محمد حسنين هيكل، نتيجة قلة خبرته السياسية، مما يعني أن ملء كيسنجر لهذا الفراغ كان قوّة مستمدة من ضعف الآخرين بتكليف وظيفي ضمني من هؤلاء الآخرين لا قوة خالصة، ولا بدّ هنا من الإشارة إلى ازدرائه لمرؤوسيه تحديدا حين وصف نيكسون بأنه “رجل صغير تافه لا يمكن له أن يكون موضع ثقة من أحد، وهو كفيل بأن يقود الولايات المتحدة إلى كارثة”، وبالتالي نفهم من ذلك سعيه الجنوني والناقم في الوقت ذاته للحصول على نفوذ أكبر في البيت الأبيض.

ونتيجة لخفوت شخصية “الرئيس الرسمي” في منعطفات تاريخية مثل حرب فيتنام وهزيمة الولايات المتحدة وحرب أكتوبر والفضائح الداخلية الأميركية، كان من الطبيعي أن يتصدر كيسنجر كل المساحات الإعلامية، وكان من الطبيعي أيضا في ضوء ذلك أن يراه الناس رئيسا فعليا لا دبلوماسيا أو وزير خارجية.

ويمكن إرجاع سبب الشهرة الفائقة التي حازها كيسنجر في العالم العربي إلى ما روّجه عنه الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل الذي كان ينظر إلى المرآة ويرى نفسه كيسنجر، فكلاهما مثقفان كبيران ومستشاران يعبّدان الطريق في الخفاء لخطوات الرؤساء، وكلاهما واقعان في غرام التاريخ الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. هكذا وصف هيكل كيسنجر في كتابه “الحل والحرب” المشحون بعاطفية جيّاشة في التعاطي مع الرجل. فمثلا، قال كيسنجر لهيكل مرة: “إن كلًّا منا يمر بثلاثة أطوار فكرية ونفسية، وهي أن يعد الواحد نفسه لدور ما، ثم أن يكون عنده ما يقوله حين يمسك بفرصته، وأخيرا يكون التحدي الذي يواجهه هو: كيف يؤدي دوره؟ وبأي أسلوب ضمن معطيات الواقع وظروفه؟”. وحاول هيكل على امتداد عشرات الصفحات أن يشرح كيف أعد كيسنجر نفسه لدوره، وكيف استعد لما قاله حين أمسك بفرصته، وكيف أدى دوره وبأي أسلوب. وتتبع هيكل كل تفصيلة في حياة كيسنجر، إلى درجة أنه تتبع الدفاتر الأصلية لبعض طلبة كيسنجر في جامعة هارفارد، ودرسها ليخرج منها بتصور كيف أصبح أستاذ مادة إدارة الأزمات السياسية في هارفارد مديرا للأزمات السياسية في العالم، بحسب وصف هيكل.

والجدير بالذكر أن تصور هيكل عن تشابه كيسنجر معه ليس تصوّره وحده، بل إن دونالد كاندال، رئيس مجلس إدارة شركة “بيبسي كولا”، والصديق الشخصي للرئيس الأميركي نيكسون، كان يرى أن هناك أوجه تشابه بين هيكل وكيسنجر، وحين سعى لجمع الاثنين مع بعضهما قال إن كيسنجر كان شغوفا بلقاء هيكل بتأثير ما قرأ له وما سمع من أنهما لهما طريقة التفكير نفسها، مما يدفعنا للتفكير في أن الدافع الشخصي لهيكل بتعظيم صورة كيسنجر متعلق أيضا بتعظيم تلك “المُشتَرَكات” وبالتالي تعظيم النفس، حيث إنه استدعى الصورة العبقرية لكيسنجر في خضم صراعه مع الرئيس أنور السادات، بعد حرب أكتوبر 1973 وصولا إلى “خريف الغضب” 1983، ليُظهر تلك الصورة الهزلية والكاريكاتورية عن السادات مقابل رجل السياسة الداهية والأسطوري كيسنجر. بكلماتٍ أخرى؛ كان ذلك نوعا من تصفية الحساب والانتصار للمكانة، كان هيكل يمتدح نفسه مختبئا خلف كيسنجر، وأدّت مبالغاته لتضخّم التخيلات عن الرجل في الصحافة العربية، هكذا ورثنا الأساطير.

أما بين الأوساط الأكاديميّة فإن نجاح كيسنجر في جذب المعجبين كان بسبب إيمان الكثير من المشتغلين في الحقول المعرفية للعلوم الاجتماعية والإنسانية بأن الأكاديمي الفطن هو الذي يكون في الوقت ذاته صانعا للسياسة وقريبا من السلطة للتأثير فيها ولإقرار أفكاره لتكون واقعا والعكس، أي اكتساب الخبرة من التجربة لجَسر الهُوّة ورَدم الفجوة بين المعرفة والواقع، خاصة في حقل العلاقات الدولية.

وقد كان كيسنجر مثالا معقولا لذلك، فهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، ولاحقا مستشار الأمن القومي ووزير للخارجية، وفي هذا السياق كان هذا الرجل يقول: “إن حَمَلة الأفكار عليهم أن يسعوا إلى حَمَلة السلطة، وإذا اقتنع هؤلاء فالفكرة تصبح حياة وحقيقة، وبدون اقتناعهم فالفكرة مجرد سحاب أو سراب”، وقد دغدغت تلك التجربة مشاعر وطموح الكثيرين من الأكاديميين في العالم العربي كما في العالم كله. ولكن هل بالفعل كيسنجر أكاديمي وباحث مهم؟ هذا ما سنحاول البحث فيه من خلال الاطّلاع على بعض ما ورد في كتابه “النظام العالمي” سالف الذكر.

النظام العالمي الوستفالي

سعى هنري كيسنجر في كتابه إلى تقييم النظام العالمي الحالي وتقييم كل المناطق الجغرافية التي تمتلك منظومة قيم مناهضة للنظام العالمي الوستفالي، الذي يُنسب إلى معاهدة ويستفاليا التي أنهت حرب الثلاثين عاما في الإمبراطورية الرومانية، التي طحنت أوروبا ودفعت كل الأطراف في نهاية المطاف إلى مخرج من “حرب الكل ضد الكل” (بلغة الفيلسوف توماس هوبز)، ومن خلال تقييم تلك المنظومات سعى للإجابة عن سؤال عما إذا كانت هذه المنظومات تهدد النظام العالمي فعلا، وطرح الخيارات الواجب اتخاذها من الدول الغربية، تحديدا الولايات المتحدة الأميركية، لوأد هذه المنظومات. وقد لخص كيسنجر بنية هذا النظام منذ وستفاليا 1648 وصولا لأيامنا عبر سرد تاريخي للأحداث والوقائع المفصلية التي شكّلت عالم اليوم، مُقدِّما قراءة ثقافية لكل تلك المناطق والبلدان، كالصين وثقافتها واليابان والهند وروسيا والعالم الإسلامي والدول الأوروبية.

والنظام الوستفالي كما يشرحه وزير الخارجية الأسبق يقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية وعدم جواز انتهاك الحدود، وسيادة الدول، وتشجيع القانون الدولي ودعمه، ويرى أن شروط النظام العالمي المعاصر هي التالي: “وحدات سياسية متعددة ليس فيها واحدة ذات قوة كافية لدحر الأخرى، وكثرة منها متبنّية لفلسفات وممارسات داخلية متناقضة، بحثا عن قواعد محايدة لضبط سلوكها والتخفيف من الصراع”، والطريف في الأمر أن كيسنجر يرى “الأهمية الكونية الشاملة للنظام الوستفالي كامنة في طبيعته الإجرائية وهي حياديته إزاء القيم، فهو قائم على مبدأ توازن القوى”، ولا أدري كيف لعبارة كهذه أن تخرج من فم “العبقري” كيسنجر، فأي أهمية وديمومة لنظام لا يملك منظومة قيم؟

كما أن عددا من منظري المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية التي ينتمي إليها كيسنجر، كروبرت ستروز هربيه (Robert Strausz-Hupé)، يرون “ضرورة بناء وتطوير منظومة القيم الغربية حتى يكون هناك توازن فكري في النظام العالمي بين الدفاع عن القيم والدفاع عن الحياة في عصر أصبح فيه البقاء العضوي مصدر قلق لكثير من الأفراد”. إضافة إلى مسألة القيم، هناك نقد طويل على منظري الواقعية في ندرة تحديدهم لمفهوم “توازن القوى” في كتاباتهم، فأنيس كلود (Inis Claude) وإيرنست هاس (Ernst Bernard Haas) يرون أن هذا المفهوم يحمل ما لا يقل عن ستة معانٍ عند الواقعيين، وأن فائدة هذا المفهوم تصبح محدودة ما لم يحدد الكاتب مسبقا مفهومه لتوازن القوى، وكيسنجر في الكتاب الذي بين يدينا لا يحدد ما يقصده بهذا المفهوم على وجه التحديد، وبالتالي تصبح العبارة أقل أهمية في ظل غموضها. وفي نقد النظرية الواقعية يمكن العودة لكتاب “النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية” لجيمس دورتي وروبرت بالستغراف.

يوضح كيسنجر في كتابه أن هناك أربعة مشاريع أساسية كبرى في العالم: الأول هو المشروع الأوروبي الذي نتج عن التصارع والقبول القسري بالتعددية الناتجة عن توازن القوى، والثاني هو الإسلام الذي يقوم على علاقة مباشرة مع السماء عبر القرآن الكريم، والثالث هو الصين من خلال إرثها الثقافي الإمبراطوري، والرابع هو المشروع الأميركي الذي لم يقبل فقط باحتضان نظام القوى الأوروبي، بل استند إلى بلوغ السلام عبر نشر المبادئ الديمقراطية والحرية، نتحدّث عن تصنيف دقيق ولافت؛ ثلاثة مشاريع أرضية مقابل مشروع سماوي.

رهاب الإسلام

في القسم الثالث من الكتاب يستعرض كيسنجر السياق التاريخي لظهور الإسلام وتمكن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) من توحيد الجزيرة العربية المشتتة والمتصارعة، في ظل إمبراطوريتي الفرس والروم، ويُبدي اندهاشه من روح الإسلام وتوسعه اللاحق بوتيرة سريعة في نظره، وكذلك ديمومته وتمسُّك معتنقيه بقيم دينهم ونشره، ومتطرّقا باستفاضة لامتلاك الإسلام رؤية كونية وتفصيلية للعالم حتى قال: “إن التاريخ لم يأتِ على ذكر أي مشروع سياسي آخر انتشر بمثل هذه النتائج العنيدة غير الإسلام”. وهذه الروح وهذا الفهم الذي أبداه كيسنجر حول الإسلام لافت، واللافت أكثر هو أنه تأثر بعمل مارشال هودجسون في ثلاثيته “مغامرة الإسلام”، هودجسون ذاته الذي قال في المجلد الثالث من موسوعته: “لو جاء زائر من المريخ إلى الأرض في القرن السادس عشر، فإنّه كان سيظنّ بأنّ الإسلام على وشك أن يسود عالم البشر بأكمله”.

لكن كيسنجر وقع في إشكالية مقارنة بين الإسلام والمسيحية أظهرت تناقضا مع فهمه للإسلام، الذي أبداه في أول الفصل، وكشفت وجه الامتعاض من الإسلام وروحه، فقد عقد كيسنجر مقارنة هزيلة بين روح انتشار الإسلام وإصرار المسلمين على رؤيتهم الكونية في هداية البشرية جمعاء وبين “روح الدعوة” (أي التبشير) والحماسة في نشر المسيحية في حقبة الحروب الصليبية، ومن “ثم اندثار هذه الروح وفرائضها الدينية بشكلها الدموي وتحوّلها للصيغة الكامنة والضّامرة في الحضارة الغربية اليوم على شكل مفاهيم علمانية وفلسفية وتاريخية لا موقع لها في صياغة الإستراتيجية العملياتية أو النظام الدولي”، مشكلة هذا التصور أنه يقوم على افتراض أن حماسة المسلمين لدعوتهم ستتخذ المسار الذي اتخذته المسيحية من قبلها، وهذا نقيض ما شخّصه سابقا عن المسلمين ونقيض أشكال الوصاية في كلتا الديانتين، فقد تجاهل كيسنجر دور الكنيسة في عملية علمنة المسيحية، كما تجاهل النقطة الأهم أن المسلمين لم تخفت روح دعوتهم لدينهم طوال 1450 سنة، ونسي الأساس وهو ألا وصاية لأحد في الإسلام ليقوم بعلمنته، فالنص قائم وعلاقة المسلمين بربهم معزولة عن الأوصياء، وهي قائمة بين المسلم والقرآن الكريم، فمثلا هودجسون الذي يستند إليه كيسنجر، يرى في مجلده الأول أن “التقليد الديني الإسلامي قد حافظ، مع كل تنوعاته وتشعباته، على درجة من الوحدة والتكاملية، بوضوح أكبر مما نراه مثلا في المسيحية والبوذية”، ويستكمل أن “الوحدة الدينية عند المسلمين قد نظمت في سلكها الكثير من مجالات الثقافة، فعلى أقل تقدير، يجب على جميع المسلمين أن يبقوا على صلةٍ وتفاهم ما مع القرآن”.

ركز كيسنجر طوال فصله عن الإسلام في القرن العشرين على نقطة لا تحيد عن باله، وهي السعي المحموم من الاستعمار (البريطاني والفرنسي) لتغييب المجتمعات العربية المسلمة عن مفهوم دار الإسلام والمشروع الإسلامي العالمي، وإجبار المنطقة العربية على الدخول إلى النظام الوستفالي عبر اتفاقيات سايكس-بيكو ووعد بلفور ومعاهدة سيفر، فقد أعادت تلك المعاهدات، كما يقول، “رؤية الشرق الأوسط كفسيفساء دول، هذا المفهوم الذي لم يسبق له أن كان جزءا من مفرداته السياسية […] وكانت كل هذه الكيانات مشتملة على عدد من الجماعات الطائفية والإثنية، لبعضها تاريخ صراع فيما بينها. أدى هذا إلى تمكين الانتداب (البريطاني والفرنسي) من الحكم عن طريق التلاعب بالتوترات، مُرسيا في الوقت نفسه الأساس المُفضي إلى حروب وصراعات أهلية لاحقة”.

ومن ثم يرى كيسنجر أن الدولة الوطنية التي تشكَّلت في خضم الاستعمار، وفي حالات أخرى فور خروجه، تسلمت مهمة القوى الاستعمارية في إخضاع سكان المنطقة العربية للنموذج الوستفالي عبر تغليف مهمتهم الأساسية بمفاهيم عدة: القومية والتحديث والتنمية والخطر الشيوعي السوفيتي، فقد “راحت النخب التجارية والسياسية القائمة تعمل في إطار نظام وستفاليا واقتصاد العالم؛ مطالبةً بحق شعوبها في الالتحاق بالركب على قدم المساواة. كان مضمون هتاف التعبئة هو الاستقلال الناجز لوحدات سياسية قائمة، بل حتى لتلك المشكّلة حديثا، لا الإطاحة بنظام وستفاليا”.

لكنه يرى أن هذه الروح الإسلامية لم تخفت تحت وطأة الاستعمار والدولة الوطنية، بل ازدادت إصرارا عبر كتابات حسن البنا وسيد قطب التي يراها نصوصا للتحرر من النظام الوستفالي، قائلا: “إلا أن الموروث الإسلامي سرعان ما عاد إلى تأكيد ذاته. ظهرت أحزاب إسلامية جامعة بين نوع من النقد لتجاوزات الحكام العلمانيين وإخفاقاتهم من ناحية، وبين جملة من الحجج الواردة في النصوص المقدسة حول الحاجة إلى أنظمة حكم تستمد شرعيتها من الدين تدعو إلى إقامة حكم إسلامي شامل بدلا من الدول الموجودة […] فالباحث سيد قطب ربما قام بمفصلة الطبعة الأعمق والأكثر نفوذا لنظرة حسن البنا. ألّف قطب “معالم في الطريق”، وهو بيان حرب على النظام العالمي القائم، ما لبث أن غدا نصا تأسيسيا للحركة الإسلامية الحديثة […] جاء رد فعل الحكام العسكريين قاسيا، قامعين الحركات السياسية الإسلامية واتهموها بتقويض عملية التحديث والوحدة الوطنية”.

لكن كيسنجر يرى أن هذه الروح الإسلامية الكونية والمناهضة للغرب تتمثل اليوم في الدولة الإيرانية وفي الجماعات المسلحة في لبنان والعراق وسوريا (جبهة النصرة وتنظيم الدولة) وليبيا واليمن وأفغانستان (طالبان) وفي القاعدة وحماس وبوكو حرام وحزب التحرير (في غرب أفريقيا)، والعجيب أن كيسنجر يجمع كل تلك الجماعات في خندق واحد وفي جملة واحدة غير مُفرِّقٍ بين أيٍّ منها في تصورها عن الإسلام، بل يوحي كلامه أن كلهم “إرهابيون لا يختلفون في شيء، ويبنون على آراء سيد قطب ودعواته للعنف”، لا أدري كيف يمكن أن تخرج هذه التعميمات من رجل يُوصف بالعبقري رغم وضوح الفرق والبون الشاسع بين قيم ومبادئ كل جماعة من تلك الجماعات وأختها.

توحي أفكار كيسنجر إلى أن العالم لن يتغير إلا إذا تمكن أحد من كسر النظام الوستفالي الأوروبي، وغالبا ما يحظى الإسلام بأهمية قصوى في كتابه، حيث يقول إنه “النظام الوحيد القادر على تقديم منظومة جديدة بديلة، وإن الإسلام يُمثل نظاما عالميا آخر متفوقا بامتياز على النظام الوستفالي وعلى قيم الأممية الليبرالية، وغير قابل للتناغم معها”.

لعل هذا يُفسّر رهاب كيسنجر من الجماعات الإسلامية واعتقاده أن الإسلام بديل متفوق يجب الحد من تمدّده لأنه سيهيمن على العالم، ففي نهاية الفصل الرابع لا يتوارى كيسنجر عن التعبير عن حقده على النظام الإسلامي وخوفه من توسعه، داعيا الولايات المتحدة للإجهاز على كل تلك الجماعات حين قال: “ثمة عقائد تخويف وإرهاب بالعنف تتحدى الآمال المعقودة على إمكانية قيام نظام عالمي، غير أنه حين يتم الإجهاز على تلك التحديدات -ولا شيء غير الإجهاز عليها سيفيد- قد تحل لحظة شبيهة بتلك التي أفضت إلى الاختراقات الوارد ذكرها هنا، حين انتصرت الرؤية على الواقع”، وهذه النقطة تستوقف المرء إذا تكلمنا عن الذكاء، هل هذا ذكاء أم أنه “إجرام” وكراهية للآخر؟

القيم الأميركية الديمقراطية

في الفصل الثامن من الكتاب (وفي مواضع أخرى كثيرة) حاول كيسنجر جرد الحسابات السياسية للولايات المتحدة في الحرب الكورية والفيتنامية والأفغانية والعراقية، و”إظهار” السعي الأميركي لنشر المبادئ الديمقراطية في العالم رغم الثمن الكبير الذي دفعته، ليقول ببجاحة يُحسد عليها: “أميركا هي أمة التمست النصر لا في السيطرة، بل في تقاسم ثمار الحرية”، وإن الولايات المتحدة تجهد في تحديد العلاقة بين قوتها الهائلة وبين مبادئها، ويتوصل إلى أن هذه العلاقة لا تزال متوترة بين تأمين المصالح الإستراتيجية والأمنية الأميركية وبين نشرها للديمقراطية، وهذا التوتر هو لب المشروع الأميركي في نظره، وعليها أن تُبقي هذه التوترات متوازنة، ورغم أن الولايات المتحدة لا تترك مكانا في العالم إلا وحولته خرابا، فإنه يصر على مبادئ أميركا وأنها لا تزال تسعى لنشر الحرية، ولم يقدم أي مثال على هذه الحرية، ولكن كيسنجر ينسى بأن مبادئ “المرء” تقررها أفعاله لا أقواله.

يُغالي كيسنجر بحديثه عن “شجاعة” بوش الابن باتخاذ قرار إزاحة صدام وتأسيس ديمقراطية، وهنا يبدي اندهاشه كنوح فيلدمان (الذي صاغ الدستور العراقي بعد الغزو) من أن إسقاط الدكتاتور أسهل بكثير من بناء دولة ونظام ديمقراطي. هذا ويرمي كيسنجر اللوم على العراقيين والأطراف الخارجية التي أفشلت التوجه الأميركي. ويزعم كذلك في حديثه أن الولايات المتحدة كان هدفها في أفغانستان شبيها بما قامت به في ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية، أي بناء صرح ديمقراطي.

ويرى كيسنجر حتى تاريخ صدور الكتاب (2014) أن حروب العراق وأفغانستان لم تظهر نتائجها بعد، معلّلا ذلك بأن المستقبل يُخفي الكثير، ويكفي أن الولايات المتحدة اضطلعت بمهامها الإنسانية، ولا يجد مشكلة في أن يشدّد على خشيته من الدول التي لا تؤمن بالنظام الوستفالي، وأن يمتدح بالتزامن النموذج الأميركي الذي يناقض قواعد هذا النظام بالتدخل في شؤون الآخرين والقدوم من خلف البحار لتفكيك دول أخرى. بهذا التناقض الصارخ يعلن كيسنجر ضمنيا أن ما هو حلال لأميركا محرم على غيرها.

وفي حديثه عن الربيع العربي، يزعم كيسنجر أن الولايات المتحدة كانت متحمسة جدا للديمقراطية في العالم العربي مع عام 2011، ولكن تصوراتها الأمنية كانت متصادمة بحكم عدم ثقتها بالأطراف التي سوف تتسلم الحكم في تلك البلدان. وهو هنا لا يجد أي حرج لا في التصريح عن منظوره الوصائي والاستعماري للمنطقة، ولا في المكاشفة بأن أمن إسرائيل والحفاظ على مصالحها الحيوية هو أولوية إستراتيجية على ما يزعمه على مدار الكتاب من أن الديمقراطية ونشرها هي فلسفة المشروع الأميركي في العالم، ولكن لا عجب، فهو الذي كان يُنسب إليه القول: “الديمقراطية في الداخل لا الخارج”.

ويَعتبر كيسنجر أن أفضل ما فعلته الولايات المتحدة مع الربيع العربي هو أنها أزاحت الحكومات السلطوية رغم أنها كانت حليفة لها، متغاضيا عن أن تلك كانت خطوة أعقَبَتها خطوات أخرى لـ”تربية الشعوب العربية” كي لا تنتفض مرة أخرى عبر استقدام ودعم أنظمة أشد شراسة من سابقاتها.

وحول القضية الفلسطينية، يختزل كيسنجر رؤيته الوحيدة لكيفية إقامة السلام العربي مع إسرائيل بضرورة وقف الحملات الإعلامية والتعليمية العربية التي تصف إسرائيل بأنها دولة الاحتلال الإجرامية. يتجاهل هذا النص الأيديولوجي الانحيازي لإسرائيل كل ما تبثه دولة الاستعمار الاستيطاني من كراهية في مناهجها عن العرب، ومع ذلك فعلت الكثير من الأنظمة ذلك وشُطِبَ اسم فلسطين من مناهجها، ولكن هل حقق ذلك السلام؟ وهل المشكلة في العرب حقا أم في دولة لم تقدّم تنازلا واحدا عبر مسارات السلام؟ ولكن هذه العقلية الصهيونية، التي كان أعظم نماذجها كيسنجر، لا تزال تقدم نفسها بوصفها طرفا محايدا له اقتراحات تسوية للسلام مع إسرائيل بوصفه مفاوضا لا بوصفه سياسيا وأكاديميا ذا رأي كما أحب أن يظهر على طول الكتاب.

ليس مراد هذا المقال هو التسخيف من شخصية كيسنجر، ففي النهاية هو رجل غير عادي فعلا، وإلا لما وصل إلى ما وصل إليه. ولكن الهدف هو مساءلة معارفنا وما يدخل عقولنا ويرسَّخ فيها. لقد كان هنري كيسنجر رجلا ماكرا كجُل الساسة في العالم، ولكن أكثر ما أشيع عنه ما هو إلا أساطير، ساهم في تعزيزها السياق التاريخي أكثر بكثير مما فعله ذكاؤه ودهاؤه.

وأكاديميا، أين تكمن عبقرية النصوص المعرفية؟ لعلها تكمن في استمراريتها بالاستقراء ودقّة توصيفاتها للوقائع، الأمر الذي لا ينطبق على كتاب “النظام العالمي” الذي أراد كيسنجر له أن يتّخذ قالبا أكاديميا مُحكما، لكنه لم يفلح إلا في تقديم قناعته الشخصية المعبئة بالازدراء الضمني لكل ما هو غير أميركي على القراءة المعرفية والأكاديمية الجادة.

مع الإشارة إلى أن الكتاب لا شك أنه مقدم للإدارة الأميركية قبل أن يكون مقدما للجمهور، فهو يقدم توصياته للولايات المتحدة لحل معضلات العالم العربي وكل منطقة في العالم لتحافظ على موقعها بوصفها قائدة للنظام الدولي والشرطي فيه. هذه المدرسة القديمة التي لا يستحي فيها الأكاديميون الأميركيون عن دعم إمبريالية بلدهم مثلما فعل عالم السياسة الأميركي ومنظر “صراع الحضارات” صامويل هنتنغتون في عدد من أبحاثه وكتبه.

ونهاية، عند الحديث عن كيسنجر، يجب عدم إغفال أن الرجل “عراب حروب ودماء”، فهو الذي قال للسادات يوما (قبل حرب أكتوبر بسنوات) إذا كنت تريد السلام مع إسرائيل والجلوس على طاولة المفاوضات، فعليك “أن تريق الدماء في الشرق الأوسط بفتح جبهة حرب، حينها فقط يمكنني أن أساعدك”، كما نقل ذلك جاك أوكونيل في مذكراته “مستشار الملك”. كما أنه انتهازي واضح (بانحيازه الصارخ للصهيونية وازدرائه للعرب والإسلام)، وتصرف بناء على ذلك وعلى قناعاته الأيديولوجية التي لم تخلُ من عنصرية. لكن لحُسن حظ الرجل، فقد توفرت له القوة والسلطة لترجمة أفعاله وأفكاره، فهل يُعَدُّ هذا ذكاء ودهاء حقا؟ أم أن هناك أوصافا أكثر دقة يستحقها العجوز الراحل المثير للجدل؟

المصدر: الجزيرة نت