في الذكرى الثانية والثلاثين لإغتيال ورحيل الفنان الشهيد ناجي العلي (1937 – 1987) رحمه الله، استرجعت الذكريات التي جمعتني به، أثناء عملنا معاً في مجلة (الشراع) اللبنانية عام 1982 في بداية انطلاقتها.

العلي أكثر حضوراً في الذكرى الثانية والثلاثين لاستشهاده

كان أحياناً يشاركنا اجتماع التحرير الاسبوعي، وكان في أحيان أخرى يحضر بلا موعد محدد، وكان يأسرني ببساطته وعدم تكلفه ولا تصنّعه، على عادة الفنانين والمثقفين من اليسار واليمين. كان بسيطاً في كل شيء، بساطة الأشخاص الذين يرسمهم، في كلامه وملابسه وتصرفاته، حتى أنك إذا كنت لا تعرفه مسبقا ورأيته، فلن يوحي لك مظهره أنه ناجي العلي الذي تعرفه ملايين الناس، أو أنه ذلك الفنان والمثقف المرموق، الذي أصبحت رسومه وتعليقاته الساخرة جزءاً من الطقوس الصباحية لكل المثقفين والمواطنين العاديين في لبنان، وبخاصة قراء صحيفة (السفير) ومجلة (الشراع)، اللتين كانتا تنشران رسومه في تلك الفترة من الحرب الأهلية اللبنانية، والتي تميزت بالسخونة والعنف والحيوية.

كنا، وكان كل لبناني وفلسطيني وعربي يقيمون في بيروت، نشرب قهوة الصباح على موسيقى مارسيل خليفة أو فيروز، ونحن نبدأ بمطالعة (السفير) من صفحتها الأخيرة، لنتأمل ونتذوق رسوم ناجي اليومية، ونستعيد تعليقاتها الساخرة خلال مناقشاتنا طوال اليوم للاحداث السياسية، لأنها لم تكن رسوماً فقط، بل تعليقات معبرة عن أحداث وقضايا سياسية تواكب التطورات العامة، بحسّ قومي يساري تقدمي انساني مرهف، وناضج. وكانت تنافس افتتاحيات ومقالات كبار الصحافيين في ذلك الوقت.

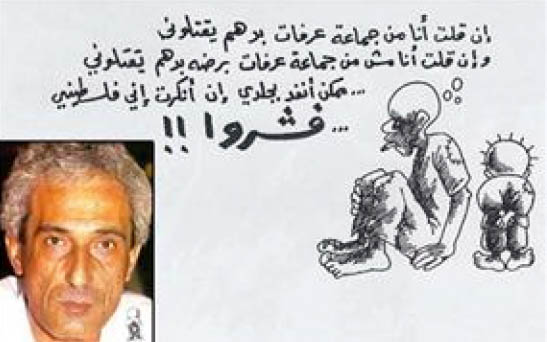

كان الصدق من أهم مزايا ريشته، التي تعكس شخصيته، التي لا تعرف المجاملة والمداهنة والمواربة في التعبير، ولا ترحم المنافقين والمتلونين. وهذا بالضبط ما أوقعه في خصومات دائمة، وسبب له عداوات وخصومات مع كثير من أصحاب السلطة، بمن فيهم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، رحمه الله، الذي أرسل له الكثير من التعنيفات والتحذيرات، ردا على ما يصله من تعليقاته وانتقاداته الحادة له، ورسمه في أعماله بطريقة بشعة!

كان يلفت انتباهي كثيراً بصمته وقلة كلامه، حتى أنه يتجنب الخوض في مجادلات نظرية، ومناقشات طويلة، ولا يحاول استثمار شهرته ليقمع محدثه أو يفرض وجهة نظره، كان يحترم كل رأي، ويكتفي بتقديم رأيه بصوت خافت وهدوء، من دون انفعال وتكلف، ومن دون نبرات أستذة واستعلاء، وبأقل عدد من الكلمات، من دون إهتمام بوقعها على المستمع، وغالبا ما يطرق بعينيه نحو الأسفل وهو يتحدث، وبلغة عامية بسيطة جداً، وكأنه كان يأنف من كل ما له صلة بسلوكيات ومظاهر المثقفين البورجوازيين!

كانت علامات الحزن والأسى محفورة في وجهه، وتميز صوته وتعابير سلوكه كلها، حزن مقيم وأبدي، ولكنه ليس يأساً، لأنه كان قوياً ومقاوماً وعنيداً وحاداً في مواقفه بلا مراوغة ولا مساومة.

حتى ملابسه، كانت ملابس شخص بسيط كادح، عامل أو موظف صغير، كأي لاجىء فقير من سكان المخيمات، ملابس لا رونق لها ولا نضارة. يحمل على ظهره حقيبة صغيرة يملؤها برسومه الطازجة، ملفوفة ولوازمه الشخصية من أقلام وأحبار. أما علبة سجائره، فيضعها في جيب قميصه، لتكون في متناول يده في أي لحظة، فهو مدخن بشراهة وكثرة.

كان يلفت انتباهي أيضاً بغزارة انتاجه، فهو يقدم يومياً رسماً واحداً على الاقلّ الى جريدة (السفير)، ويعرض علينا في (الشراع) العديد من الرسوم الجديدة لننتقي منها ما نشاء، وهو ما يدلّ على وفرة وغزارة إنتاجه، وعبقريته الدفاقة.

لم يكن حزبياً، على الرغم من ازدهار الأحزاب والمنظمات الفلسطينية واللبنانية والعربية اليسارية والثورية والقومية في ذلك الوقت، لعله كان يدرك استحالة حصره في قالب حزبي وسياسي ضيق، ولعله كان حركة سياسية قائمة بنفسها، لكنه من ناحية ثانية، كان واضح الهوية، فهو الناطق الرسمي باسم وجدان الانسان العربي المسحوق (المعتّر)، الذي لا يعيره أحد إهتماماً ولا وزناً، ولكنه حجر رحى الحياة ووقودها.

كان ناجي يساريا بالفطرة، ثورياً بالغريزة، قومياً عربياً بالسليقة والطبيعة، معادياً للبورجوازيات كافة، وللنزعة الفلسطينية الانعزالية، أو التصالحية والمساومة، يهاجم الحكام العرب، باستثناء جمال عبد الناصر، الذي كان يحبّه بلا حدود، وفياً لذكراه. خصّ أنور السادات بالازدراء والمقت، وقد رايته بالغ السعادة يوم اغتياله! ولم يكن بقية الزعماء ينطلون عليه، لا القذافي ولا الاسد ولا صدام ولا .. عرفات!

خلال اجتياح اسرائيل لبيروت في أيلول/ سبتمبر 1982، أصبح وضعنا نحن السوريون والفلسطينيون في بيروت حساساً وحرجاً، لأن مجموعات من عملاء اسرائيل والقوات الحليفة لها تبحث عنا في بيروت، للخطف والقتل، أو لنقلهم الى اسرائيل للتحقيق معهم كأسرى، وعلى الرغم من أنني كنت مختبئاً في مكان شبه آمن، فقد ساورني القلق على ناجي العلي، فاتصلت بالزملاء في (السفير) لأطمئن عليه، فقيل لي: إننا نواجه مشكلة كيف نحميه، لأننا علمنا أن عملاء الاسرائيليين يبحثون عنه، ولكنهم استطاعوا تأمينه في منزل شخصية لبنانية مارونية وطنية، لها منصب رفيع في الدولة، فقلقت لنبأ أن العدو يبحث عنه، وأسعدني أنه في مكان آمن. وقد علمت لاحقا أن الشاعر الراحل محمود درويش واجه نفس الخطر، قبل أن يتم نقله الى خارج بيروت الغربية، بسيارة ديبلوماسية لدولة غربية كبرى.

أحزنني كثيراً نبأ استشهاده، ولكنه لم يصدمني ولم يفاجئني، لأن التجارب علمتني أن هذا النموذج من المثقفين والفنانين معرض لهذه النهاية.. فاستخدام القلم والريشة بصدق وجرأة لا بد أن يستفز أهل السلطة والنفوذ، ويحرضهم عليك، لا سيما في العالم العربي. وكم من الاصدقاء والزملاء تعرضوا لما تعرض له ناجي، فقضى بعضهم فوراً، وبعضهم نجا، وما يزال ينتظر، وما بدّلوا تبديلا.

ومع أن كثيرين حاولوا توجيه أصابع الاتهام الى عرفات بقتله، فإنني أستبعد ذلك تماماً، وأرى في هذا الاتهام العشوائي دليلاً كافياً على تورط الموساد الاسرائيلي، فهو أكثر أصحاب المصلحة بقتله، وهو الأكفأ في نشر هكذا تهمة، بطريقة حرفية عابرة للقارات.

الجدير بالذكر، أن اثنين من زملائنا الذين عملوا معنا في (الشراع والسفير) آنذاك، تعرضوا للاغتيال، إضافة لناجي العلي، هما المرحوم عاصم الجندي، (السوري) الذي طالته الاستخبارات السورية في بيروت، وأنجاه الله من الهلاك، وكان لعرفات دور حاسم في ارساله الى فرنسا للعلاج، وانقاذه من الموت، كما أراد من أمروا بإطلاق النار عليه.

والزميل الثاني، هو الكاتب والسياسي القدير حسن صبرا، الذي انجاه الله من محاولة اغتياله عام 1986، على خلفية كشفه فضيحة (إيران غيت)، وأصابته طلقات الرصاص الجبانة في المناطق الحساسة من وجهه وعنقه، ومع ذلك أنجاه الله من الهلاك، وما يزال حياً ممسكا سلاحه النووي ـ القلم، الذي لا يتعب ولا يجف، ولا يخاف.

وكذلك الزميل الكبير طلال سلمان، الذي تعرض لمحاولة اغتيال ايضاً عام 1984، وأنجاه الله منها، فقد أصابته رصاصات الغدر في وجهه ورأسه من مسافة قصيرة، ومع ذلك أنقذه الله من إرهابهم، ومدّ في عمره حتى الآن.

وآخرهم الزميل المرحوم ميشيل النمري، مؤسس مجلة (النشرة)، المختصة بالمعارضات العربية، الذي اغتالته المخابرات السورية عام 1985 في أثينا، بينما كان يهم بالدخول الى مكتب مجلته أمام فندق الهولدي إن. وأظهرت تحقيقات الشرطة اليونانية، أن القاتل جاء الى أثينا ضمن وفد وزير الدفاع السوري في حينه مصطفى طلاس، الذي زار اليونان بدعوة رسمية، وكان القاتل أحد مرافقيه وحراسه، نفذ المهمة المبرمجة، ثم عاد مع طلاس الى دمشق آمنا مطمئناً.

وخلف الزميل خليل الزين ميشيل النمري في رئاسة تحرير مجلة النشرة، واغتيل في غزة عام 2004 .وكثيرون غيرهم، وصولا الى الزميلين سمير قصير وجبران تويني. كأن الصحافة في شرقنا الاوسط أقصر مسافة الى الموت من أي مهنة أخرى، وكأنها مهنة الموت لا المتاعب فقط .. رحمهم الله جميعاً أمواتاً وأحياء.. السابقين واللاحقين.

المصدر: المدارنت