أوكرانيا وروسيا والدروس المستفادة من الحرب العالمية الأولى. في 24 فبراير (شباط) 2022، استيقظ الروائي الأوكراني البارز أندريه كيركوف وزوجته في منزلهما في كييف على دوي الصواريخ الروسية. في البداية، لم يستطع أن يصدق ما يحدث. وكتب في وصف ذلك أنه “عليك التعود نفسياً على فكرة أن الحرب قد بدأت”. كذلك، أصيب كثير من مراقبي الغزو [الروسي] بالدهشة ولم يصدقوا ما يجري، وما زال هذا الإحساس يرافقهم حتى الآن. لقد شعروا بالارتباك بسبب الهجوم الروسي السافر والواسع النطاق، وذهلوا من المقاومة الأوكرانية العنيدة والناجحة. في الأيام الأولى من تلك الحرب، حينما اندفعت القوافل العسكرية الروسية إلى الأمام، من كان ليتنبأ بأن القتال سيبقى مستمراً بعد أكثر من عام؟ إذ بدا من المحتم والمسلم به أن روسيا ستسحق أوكرانيا وتستولي على أهم مدنها في غضون أيام، لأن روسيا بالمقارنة مع أوكرانيا تملك أسلحة وموارد أكثر وعدداً أكبر من القوى البشرية التي يمكن الاعتماد عليها.

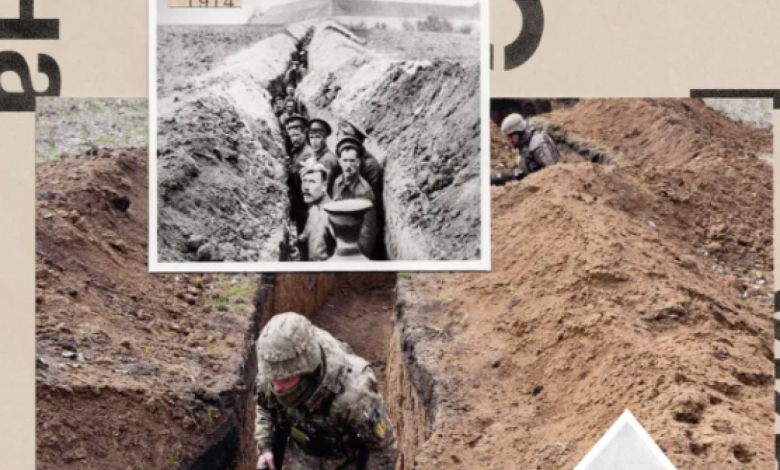

وعلى رغم ذلك، بعد أن دخلت عامها الثاني، بقيت الحرب مستمرة وبطريقة مختلفة تماماً عن المتوقع. لقد افترض كثيرون أن غزو أوكرانيا سيشمل تقدماً سريعاً ومعارك حاسمة، ولم يخل الأمر من ذلك، لا سيما في الهجوم المضاد الدراماتيكي الذي شنته أوكرانيا في منطقة خاركيف في أواخر صيف عام 2022، ولكن بحلول أوائل مايو، على رغم الحديث عن هجوم أوكراني كبير، كانت الحرب قد تحولت منذ وقت طويل إلى صراع طاحن على طول خطوط القتال المحصنة بشكل متزايد. في الواقع، إن ما شاهدناه في شرق أوكرانيا من جنود غارقين حتى ركبهم في الوحل، وتمركز الجانبين في مواجهة بعضهما بعضاً في خنادق ومبانٍ مدمرة وسط أرض قاحلة صارت ركاماً بسبب القذائف والقصف، يذكرنا بمشاهد من الجبهة الغربية في عام 1916 [أثناء الحرب العالمية الأولى] أو مدينة ستالينغراد في عام 1942 [خلال الحرب العالمية الثانية].

[خاضت القوات النازية معركة طويلة وشرسة وغير متكافئة مع القوات الروسية المدافعة عن مدينة ستالينغراد في ذروة الحرب العالمية الثانية. وقد صمدت ستالينغراد في وجه حصار مطبق، لكن تحولت ركام مدينة. وبعد ذلك، تمكنت القوات الروسية من تحريرها عبر هجوم مضاد واسع].

قبل الغزو الروسي، افترض كثر أن الحروب بين القوى الكبرى في القرن الحادي والعشرين، إذا حدثت على الإطلاق، لن تشبه الحروب السابقة، إذ اعتقدوا أنها ستخاض باستخدام جيل جديد من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل، وستحدث في الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني، ورجحوا أيضاً أن الجنود المقاتلين على الأرض لن تكون لهم أهمية تذكر. وعوضاً عن ذلك، توجب على الغرب أن يتأقلم مع فكرة اندلاع حرب أخرى بين دولتين على الأراضي الأوروبية، تخوضان قتالاً بجيوش كبيرة على مساحة عدة أميال مربعة. وليس هذا سوى مثال واحد على الطرق المتعددة التي يذكرنا بها الغزو الروسي لأوكرانيا بالحربين العالميتين. فعلى غرار الصراعين السابقين، تأجج الغزو بفعل النزعة القومية والافتراضات غير الواقعية حول سهولة التغلب على العدو. ولم يندلع القتال في ساحة المعركة فحسب، بل أيضاً في مناطق مأهولة بالمدنيين، ما تسبب في تدمير البلدات والقرى ودفع السكان إلى الفرار. كذلك، استهلك هذا الصراع موارد هائلة. واضطرت حكومتا البلدين إلى استخدام المجندين الإجباريين، وحتى المرتزقة في حالة روسيا. واستطراداً، أدى الصراع إلى البحث عن أسلحة جديدة وأكثر فتكاً، وبات من المحتمل أن يتفاقم ويشهد تصعيداً خطراً، إضافة إلى ذلك، انجذب إلى أتون ذلك الصراع عدداً من البلدان الأخرى.

في الواقع، يجب أن تذكرنا تجربة حرب كبرى سابقة اندلعت في أوروبا، معروفة بالحرب العالمية الأولى، بالكلفة الباهظة المترتبة على نزاع مسلح مرير وطويل الأمد. وعلى غرار الحال اليوم، ساد توقع على نطاق واسع أن تكون تلك الحرب قصيرة وحاسمة، لكن دول العالم، وأوكرانيا، تواجه الآن تساؤلات مثيرة للقلق. إلى متى ستواصل روسيا حملتها، على رغم من أن آمالها في الاحتفال بالنصر تستمر في التضاؤل؟ أي أضرار وأهوال ينتظر أن تلحق بأوكرانيا وشعبها؟ متى يمكن للبلدان الأكثر تضرراً من الصراع، بدءاً من جيران أوكرانيا، وصولاً إلى النطاق الأوسع الذي يشمل الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، أن تتوقف عن القلق من أن الحرب ستمتد إلى خارج حدود أوكرانيا؟ في المقابل، يقدم الماضي أيضاً تحذيراً أكثر قتامة، يتعلق هذه المرة بالمستقبل حينما تنتهي الحرب في أوكرانيا أخيراً، كحال الحروب جميعها. قد تأمل أوكرانيا وأنصارها في تحقيق نصر ساحق وسقوط نظام بوتين، ولكن إذا تركت روسيا في حالة اضطراب، مستاءة ومعزولة، واستمر عدد من قادتها وشعبها في إلقاء اللوم على الآخرين في إخفاقاتها، مثلما فعل كثير من الألمان في تلك العقود بين الحربين العالميتين، فإن نهاية حرب واحدة قد يمهد الطريق ببساطة لحرب أخرى.

ذكرى اغتيال في سراييفو

في ربيع عام 1914، لم تظن سوى قلة من الناس بإمكانية حدوث حرب برية بين القوى الأوروبية الكبرى، إذ إن الدول الأوروبية، وفق ما افترضه سكانها باطمئنان، بدت متقدمة جداً ومتكاملة اقتصادياً، أي “متحضرة” تماماً، وفق التعبير المستخدم في ذلك الوقت، إلى درجة يُستبعد معها لجوؤها إلى الصراع المسلح بين بعضها البعض. وبقيت الحروب تنشب في محيط أوروبا، وبشكل خاص في البلقان أو في أراضي المستعمرات، حيث حارب الأوروبيون شعوباً أقل قوة، ولكن، وفق الاعتقاد السائد آنذك، ليس في القارة نفسها.

وقد انطبق الشيء نفسه في الأسابيع الأولى من عام 2022. في الحقيقة، مال القادة وصناع السياسات وجماهيرهم في الغرب إلى النظر إلى الحرب على أنها شيء يحدث في مكان آخر، سواء في شكل تمردات ضد الحكومات التي لا تحظى بشعبية أو في الصراعات التي لا نهاية لها على ما يبدو في الدول المنهارة. وصحيح أن المخاوف من صراع القوى الكبرى تأججت حينما اشتبكت الصين مع الهند مثلاً، على طول حدودهما المشاركة، أو حينما تبادلت الصين والولايات المتحدة الانتقادات اللاذعة في شأن مصير تايوان، لكن بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون في الأجزاء الأوفر حظاً من العالم، أي في الأميركتين وأوروبا ومعظم آسيا والمحيط الهادئ، باتت الحروب شيئاً من الماضي أو بعيدة جداً.

في عامي 1914 و2022 على حد سواء، أخطأ كل أولئك الذين افترضوا أن الحرب غير ممكنة. في عام 1914، نشبت توترات خطرة لم تجد حلولاً لها بين القوى الأوروبية. وكذلك حدث سباق تسلح جديد وأزمات إقليمية، مما أدى إلى الحديث عن الحرب. وعلى نحو مماثل، في الأشهر التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، تبدت بشكل واضح شكاوى موسكو من الغرب، إذ صدر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤشرات عدة تدل على نواياه. وقد توجب على القادة الغربيين ممن شككوا في إمكانية حصول غزو روسي، أن يولوا مزيداً من الاهتمام لخطابه حول أوكرانيا، عوضاً عن الاعتماد على الافتراضات التي تستبعد اندلاع حرب شاملة. في الواقع، إن عنوان المقال المطول الذي نشره بوتين في عام 2021 يلخص الموقف بأسره، “حول الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين.” وقد أورد فيه أن أوكرانيا لم تكن مهد روسيا بحد ذاتها فحسب، بل لطالما كانت شعوبها روسية. في رأيه، حاولت القوى الخارجية الخبيثة، أي النمسا والمجر قبل الحرب العالمية الأولى والاتحاد الأوروبي اليوم، تجريد روسيا من ميراثها الشرعي.

كذلك، كرر بوتين ما ردده قادة أوائل القرن العشرين في استنتاجه بأن الحرب تشكل خياراً معقولاً. بعد أن اغتيل الأرشيدوق النمسوي [ولي عهد النمسا] فرانتز فرديناند على يد أحد القوميين الصربيين داخل سراييفو في يونيو (حزيران) 1914، أقنع حكام الإمبراطورية النمسوية المجرية أنفسهم بسرعة بأنه يتعين عليهم تدمير صربيا، حتى لو عنى ذلك حرباً مع الدولة التي تحمي صربيا، أي روسيا. وآنذاك، كان القيصر نيكولاس الثاني لا يزال يتألم من الإذلال الذي تعرض له حينما ضمت الإمبراطورية النمسوية المجرية إقليم البوسنة إليها من الإمبراطورية العثمانية في عام 1908. وتعهد القيصر أنه لن يرضخ مطلقاً مرة أخرى. وكذلك تملك القيصر الألماني فيلهلم الثاني، قائد أقوى جيش في العالم حينها، خوف من الظهور كشخص جبان. وبطرق مختلفة، شعر كل أولئك القادة، أن حرباً سريعة وحاسمة تقدم أفضل طريقة لإعادة إنعاش بلدانهم.

وعلى نحو مشابه، استاء بوتين من فقدان موسكو هيمنتها بعد نهاية “الحرب الباردة”، وبدا مقتنعاً بأنه سيكتسح أوكرانيا بسرعة. وواجه بوتين القادة في أوروبا والولايات المتحدة الذين طالما انشغلت عقولهم بأمور أخرى، على غرار ما حدث قبل قرن من الزمان. فحينما اندلعت تلك الأزمة [الحرب العالمية الأولى] في القارة، كانت الحكومة البريطانية منهمكة بالمتاعب في إيرلندا.

وعلى القدر نفسه من الخطورة، افترض المعتدون أن الحرب ستكون قصيرة وحاسمة. في عام 1914، لم تمتلك القوى الكبرى سوى خطط حرب هجومية، مبنية على انتصارات سريعة. تخيلت “خطة شليفن” Schlieffen Plan الألمانية السيئة السمعة حرباً على جبهتين ضد فرنسا وحليفتها روسيا. وافترضت تلك الخطة أن الجيش الألماني سيخوض عملية عسكرية استباقية رادعة في الشرق [باتجاه روسيا]، حيث تتشارك ألمانيا وروسيا حدوداً بينهما. واستطراداً، تصورت “خطة شليفن” أن ألمانيا ستشن هجوماً ضخماً في الغرب، ثم تنقض لتطويق باريس عبر بلجيكا وشمال فرنسا، وكل ذلك في غضون ستة أسابيع، وهي الفترة التي افترض الألمان أن بعدها ستستسلم فرنسا وستطالب روسيا بالسلام.

في عام 2022، ارتكب بوتين الخطأ نفسه، إذ اقتنع كلياً بقدرة روسيا على غزو أوكرانيا بسرعة لدرجة أنه عين حكومته الصورية المستقبلية وأمر جنوده بإحضار زيهم الرسمي لتنظيم استعراض النصر. وعلى غرار ألمانيا الإمبريالية قبل قرن من الزمان، لم تهتم روسيا كثيراً بالكلفة الكارثية المحتملة في حال لم تسر الأمور وفق ما خطط لها.

في الواقع، إن القادة الذين يتمتعون بسلطة تمكنهم من جر بلدهم إلى الحرب، أو الحيلولة دون الدخول في صراع، نادراً ما يمكن النظر إليهم بوصفهم مجرد آلات تحتسب الكلفة والفوائد. لو أجرى بوتين الحسابات الصحيحة في البداية، لما غزا أوكرانيا على الأرجح، أو في الأقل كان ليحاول إخراج القوات الروسية بمجرد أن يتضح له أنه لن يحصل على الغزو السريع والقليل الكلفة الذي توقعه. ولكن، تستطيع عواطف من نوع الاستياء والفخر والخوف، التأثير في القرارات الكبيرة والصغيرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التجارب الشخصية لأولئك الذين يتخذون القرارات، وفق ما أظهرته حرب عام 1914.

وعلى غرار ما حصل مع نيكولاس، تذكر بوتين الإذلال. وقد شهد من كثب حينما كان ضابطاً شاباً في الاستخبارات السوفياتية، انسحاب الإمبراطورية السوفياتية من ألمانيا الشرقية ثم تفكك الاتحاد السوفياتي نفسه. وبالتالي، اعتبر بوتين عمليتي توسع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق، اللتين بدأتا في عهد سلفيه ميخائيل غورباتشوف وبوريس يلتسين، بمثابة إهانة وتهديد. لقد قلل الغرب من شأن مخاوف روسيا، وتجاهل إلى حد كبير الضربات التي وجهت إلى كرامتها الوطنية.

في عام 1914، تشاطر أعضاء النخب الأوروبية ثقافة مشاركة، وتحدثوا اللغات نفسها في الغالب، وجمعتهم علاقات الصداقة والزواج. على رغم ذلك، فشلوا في فهم قوة القومية، والنفور المتزايد بين الشعوب المتجاورة في كثير من الأحيان، والطريقة التي أساءت بها الطبقات الحاكمة والمفكرون استخدام التاريخ للادعاء مثلاً بأن الألمان والفرنسيين لطالما انخرطوا في تناحر دائم.

اليوم، بالنسبة إلى بوتين وعدد من الروس الذين يرون الأشياء من المنظور نفسه، فإن الغرب، بغض النظر عن تعريفه، يمثل العدو ولطالما كان كذلك، وأوكرانيا أغريت بالمادية والانحلال الغربيين وتحتاج إلى من ينقذها ويعيدها إلى عائلتها الصحيحة. وثمة دافع آخر محتمل أيضاً. وإذا تجذرت الليبرالية والديمقراطية في أوكرانيا، وفق ما ظهر أنه يحدث [قبل الغزو]، فقد تبدأ هاتان الفكرتان القويتان الخطرتان في التأثير في المجتمع الروسي أيضاً. قبل الغزو، لم يفهم سوى قليلين في الغرب إلى أي درجة يعتبر بوتين دور أوكرانيا محورياً في مصير روسيا.

واستطراداً، يتمثل أحد الدروس المستفادة من حرب روسيا في أوكرانيا بأن الاستراتيجيين الغربيين في حاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للطريقة التي ينظر فيها القادة في أماكن أخرى، إلى بلدانهم وتاريخهم. ومثلاً، قد يحمل غزو تايوان جميع أنواع المخاطر للصين، بيد أن الصينيين قد يكونون مستعدين للمخاطرة، إذ أوضح زعيمهم، شي جينبينغ، أنه ينظر إلى الجزيرة وشعبها بوصفهم جزءاً من الأمة الصينية، وأعرب عن رغبته في أن تشكل عملية “إعادة التوحيد” جزءاً من إرثه. ومن المحتم أن وجهة نظر شي ورغبته تؤثران بشكل كبير في اتخاذه قراراته.

وهم الحرب الخاطفة

وفق ما أظهرته الحرب العالمية الأولى بشكل يتعذر محوه من الذاكرة، نادراً ما تسير الحروب وفق ما يخطط لها. ففي تلك الحرب، امتلك الاستراتيجيون العسكريون دراية واسعة بالأهمية المتزايدة لحرب الخنادق والمدفعية الغزيرة النيران، لكنهم فشلوا في رؤية العواقب. وبالتالي، لم يعملوا على الاستعداد لما تحول بسرعة إلى خطوط أمامية ثابتة، نفذت فيها الأطراف المتحاربة تبادلاً كثيفاً لنيران المدفعية والمدافع الرشاشة، ضمن تكتيكات أدت إلى ارتفاع كبير في معدلات الإصابات مع حد أدنى من التقدم. وقد استمرت الحرب التي افترض أنها ستنتهي خلال أشهر استمرت بشكل طاحن لأكثر من أربع سنوات. وفاق ما تكبدته من خسائر بشرية وموارد اقتصادية، وبأشواط كبيرة، كل ما تخيله أي شخص في البداية.

على رغم أن الحرب في أوكرانيا ما زالت في عامها الثاني، فإنها شهدت أيضاً، على مدى أشهر طويلة، تعزيزاً للجبهات واحتداماً في المواجهات أدت إلى تكبد خسائر بشرية هائلة. واستناداً إلى تلك الوقائع، يصعب أن تستبعد إمكانية تنفيذ أي من الجانبين عمليات جديدة مهمة، مع ما يترتب على ذلك من تحولات في الزخم والاندفاع. بعد مرور أكثر من عام على الحرب، من المرجح أن كل تقدم يحرز ستكون له كلفة باهضة. ووفق ما تعلمه الجنرالات في الحرب العالمية الأولى، فإن الأرض المتنازع عليها يصعب التحرك عبرها. وقد استغل الطرفان أشهر الشتاء لتجهيز دفاعاتهما. على رغم أنه يجب التعامل مع هذه الأرقام بحذر، فقد قدرت أجهزة الاستخبارات الغربية أنه خلال بعض أسوأ المعارك، عانت روسيا معدلاً يتخطى 800 قتيل وجريح يومياً، واعترف المسؤولون الأوكرانيون بأن الحد الأعلى لمعدل القتلى والجرحى تراوح بين 200 و500 أوكراني في اليوم. وفي الواقع، إن عدد الجنود الذي فقدته روسيا حتى الآن في هذه الحرب يفوق ما خسرته خلال عشر سنوات من القتال في أفغانستان.

واستكمالاً، يمكن أن يكون النوع الصحيح من الاستعدادات العسكرية أكثر أهمية من قوة السلاح الشاملة. في أوائل القرن العشرين، كرست القوات البحرية التابعة لبريطانيا وألمانيا موارد هائلة لبناء أساطيل من البوارج المدرعة، ما يتطابق تماماً مع سعي نظرائهما اليوم للحصول على حاملات الطائرات، لكن التقنيات الجديدة والمنخفضة الثمن في بعض الأحيان، على غرار الألغام قبل قرن مضى والطائرات من دون طيار اليوم، قد تجعل آلات الحرب الضخمة بالية وغير مجدية. في الحرب العالمية الأولى، غالباً ما بقيت البوارج البريطانية والألمانية في المرافئ لأن الألغام والغواصات شكلت خطراً كبيراً عليها. في الحرب الحالية، أغرقت أوكرانيا سفينة أسطول البحر الأسود الروسي الرئيسة المدججة بالسلاح بصاروخين مضادين للسفن منخفضي التقنية نسبياً، ودمرت مئات الدبابات الروسية بطائرات من دون طيار وقذائف مدفعية. وقد وقفت القوة الجوية الروسية التي يفترض أنها متفوقة، عاجزة أمام الدفاعات الجوية الأوكرانية.

كذلك، أدت الحرب في أوكرانيا مجدداً إلى ظهور المشكلة القديمة المتمثلة في الإنفاق الدفاعي غير الكافي أو الموجه بشكل خاطئ. قبل عام 1914، أبقى البريطانيون جيشهم صغيراً وغير ممول بشكل كافٍ، وتباطؤاً في إدخال تقنيات جديدة كالمدفع الرشاش. في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية، تأخرت المملكة المتحدة وفرنسا في إعادة التسلح، مما خلق خللاً ساعد في إقناع قادتهما بمحاولة استرضاء هتلر. وهكذا، لم تبذل الدولتان جهداً كبيراً في مقاومة استيلاء ألمانيا على النمسا وتشيكوسلوفاكيا، مما منح النازيين مكانة أقوى في قلب أوروبا. وعلى نحو مماثل، لم يفعل القادة الأوروبيون غير المستعدين أيضاً، أي شيء إلا بالكاد، رداً على ضم بوتين شبه جزيرة القرم وحربه غير المعلنة في شرق أوكرانيا خلال عام 2014. ويضاف إلى ذلك عنصر يتمثل في سوء أداء القوات المسلحة الأوكرانية في 2014، التي استمرت في ذلك الوقت في تبني نسق النموذج السوفياتي الهرمي القديم، ولم تجهز على نحو ملائم، ولم تدرب بشكل جيد. وقد شكلت تلك الأمور كلها جزءاً أساسياً من السياق الذي قررت فيه روسيا شن الغزو في عام 2022.

وعلى نحو لا يقل أهمية عن الماضي، فمن شأن القدرة على الحفاظ على مجتمع عامل وإبقاء آلة الحرب فاعلة، أن تصنع الفارق بين النصر والهزيمة. حينما اندلعت الحرب العالمية الأولى، وجدت الجيوش من الجانبين كليهما أنها في غضون أسابيع، تستنفد مخزونات الذخيرة التي افترض أنها ستدوم أشهراً أو أكثر. وتوجب على المتحاربين تعبئة مجتمعاتهم بطريقة استثنائية بهدف ضمان استمرارهم في القتال. وحدثت ضغوط هائلة على روسيا لدرجة تسببت في انهيار النظام القديم في عام 1917، واستيلاء البلاشفة على السلطة، وحرب أهلية وحشية ومدمرة.

في حرب اليوم، واجه المجتمع الأوكراني التحديات والصعوبات غير العادية التي فرضت عليه. ووفقاً لمؤشرات كثيرة، أظهر اتحاداً أكثر من أي وقت مضى، لكن من غير الواضح إلى متى يمكن للبلاد أن تبقى متماسكة في ظل تدمير بنيتها التحتية باستمرار وفرار مزيد من سكانها إلى الخارج. وفي الأجل العاجل، قد تكافح أوكرانيا من أجل تأمين ما يكفي من الذخيرة والمعدات الأخرى كالمركبات المدرعة، كي تتمكن من الاستمرار، خصوصاً مع تكثيف الجانبين قتالهما خلال الأشهر الأكثر دفئاً.

مع حلول ربيع عام 2023، رفعت روسيا إنتاجها الدفاعي بالفعل، وحصلت على أسلحة من عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية. وعلى رغم ذلك، وفقاً لتقارير متعددة ووثائق استخباراتية مسربة، فإن القوى الغربية، التي تقودها الولايات المتحدة، وتعتمد عليها أوكرانيا، تباطأت للغاية في تسريع تسليمها للأسلحة والعتاد، تاركة كييف تعاني نقصاً حاداً. وستعتمد أمور كثيرة على مدى استمرار الغرب في زيادة دعمه لأوكرانيا. في المقابل، تواجه روسيا في عهد بوتين ضغوطاً شديدة خاصة بها، مع بداية ظهور انشقاقات بين أعضاء النخبة الروسية ومغادرة مئات الآلاف من الروس العاديين للبلاد، خصوصاً الرجال في سن التجنيد. هل ستبقى روسيا متماسكة على غرار ما حدث مع الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية؟ هل ستؤدي السنوات المقبلة إلى تكرار ما حدث عام 1917؟

بوتين ونسخته من معركة فردان

كلما طال الصراع، ازدادت أهمية الحلفاء والموارد. في الحربين العالميتين، حققت ألمانيا وحلفاؤها بعض النجاحات المبكرة، لكن استمرار القتال، أدى إلى فوز التحالف المعارض في الحرب الاقتصادية، وكذلك بالنسبة إلى الحرب في ساحة المعركة. في الحالتين كلتيهما، استطاعت المملكة المتحدة الاعتماد على إمبراطوريتها الخارجية [أي الدول التي كانت ضمن إمبراطوريتها خارج أوروبا] في الحصول على المال والمواد الخام، وبعد ذلك، أصبحت الولايات المتحدة، بحسب وصف الرئيس فرانكلين روزفلت في الحرب العالمية الثانية، “ترسانة الديمقراطية”، ثم تحولت في النهاية إلى شريك عسكري كامل. وفي الواقع، حسمت كثرة الموارد والقوى العاملة البشرية مسألة تحقيق انتصارات الحلفاء.

إبان الغزو الذي شنه بوتين عام 2022، بدا أن روسيا تتمتع بميزات تجعلها متفوقة على أوكرانيا، بما في ذلك جيش أقوى بكثير وعدد أكبر من كل ما قد يحتسب ويعد من الدبابات إلى الجنود، ولكن مع استمرار الحرب، ثبت أن حلفاء أوكرانيا أكثر أهمية من القوة الروسية. في الحقيقة، على رغم شجاعة القوات المسلحة الأوكرانية ومهارة عناصرها، ما كانت كييف لتصمد كل هذه الفترة من دون التدفق غير العادي للأسلحة والأموال من دول الناتو. إذاً، يعتمد ربح الحروب أو خسارتها على الوصول إلى الموارد أو درجة استنزاف موارد العدو، بقدر ما يعتمد على مهارة قادة كل جانب وشجاعة مقاتليهم. ويجب على كل دولة محاربة أن تحافظ على آمال شعبها بالفوز، ولكن يمكن أن يترتب على إقناعهم بذلك كلفة باهظة.

واستطراداً، تجدر الإشارة إلى أن إحدى السمات المميزة في الحربين العالميتين تتمثل في الأهمية الرمزية الكبيرة التي أعطيت لمدن أو مناطق معينة، حتى لو بدا أن كلفة الدفاع عنها أو الاستيلاء عليها منافية للمنطق. لقد خسر هتلر بعضاً من أفضل قواته ومعداته في ستالينغراد لأنه رفض التراجع. كذلك، لم تمنح أهمية استراتيجية كبيرة لكل جزر المحيط الهادئ التي كافحت القوات الأميركية للاستيلاء عليها من اليابان. لنأخذ مثلاً على ذلك جزيرة “أيو جيما”، حيث بلغ عدد ضحايا الولايات المتحدة أكثر من 26 ألفاً في فترة لا تزيد على 36 يوماً، وتكبدت في معركة واحدة بعضاً من أعلى الخسائر في تاريخ سلاح مشاة البحرية. في المقابل، أعطى الانتصار في تلك الجزيرة الأميركيين أكثر بقليل من مجرد مدرج هبوط ذي قيمة استراتيجية مثيرة للجدل.

وقد حدث أمر مشابه في الحرب العالمية الأولى متمثلاً في معركة فردان. لقد اكتسبت تلك القلعة القريبة من حدود فرنسا مع ألمانيا بعض الأهمية الاستراتيجية، لكن رمزيتها التاريخية أدت إلى تعظيم أهميتها بالنسبة إلى إريش فون فالكنهاين، رئيس الأركان العامة الألمانية، إذ شعر أنه إذا هزم الفرنسيون في مكان وثيق الارتباط بالتاريخ الفرنسي، فستضعف إرادتهم في مواصلة القتال. وحتى إذا اختاروا الدفاع عنها، فسيتكبدون خسائر “ستستنزف فرنسا كلياً”، وفق تعبير فالكنهاين. وشكل ذلك تحدياً فهمه الفرنسيون، وتقبلوا خوضه.

بدأت الحملة بهجوم ألماني ضخم في فبراير 1916. وحينما فشلت خطة فالكنهاين الأولية الرامية إلى الاستيلاء على جميع التلال المحيطة بفردان، وجد الألمان أنفسهم ملتزمين بمعركة مدمرة لم يتمكنوا من الفوز بها. في الوقت نفسه تعذر عليهم الانسحاب من المواقع التي استولوا عليها بالفعل، بما في ذلك قلعة دوومون الفرنسية النائية. لقد تسببت تلك المكاسب في خسارة كبيرة في الأرواح الألمانية، لكن القادة الألمان أخبروا شعبهم أن دوومون تشكل المفتاح الأكبر للحملة العسكرية الألمانية. انتهت معركة فردان بعد عشرة أشهر وأدت إلى مقتل نحو 143 ألف ألماني و162 ألف فرنسي وبلغ مجموع الإصابات 750 ألفاً. في النهاية، استعاد الفرنسيون جزءاً كبيراً من الأراضي التي تمكن الألمان من الاستيلاء عليها، على رغم أن الحرب نفسها استمرت نحو عامين آخرين.

شهدت الحرب في أوكرانيا معارك عبثية من هذا النوع. فلننظر إلى الحصار الذي فرضته روسيا على باخموت، وهي بلدة باتت مدمرة إلى حد كبير في الشرق الأوكراني، وليس لها أهمية استراتيجية واضحة. بعد أكثر من ثمانية أشهر من القتال، استهلك الجانبان موارد بشرية وعسكرية أكثر من أي معركة أخرى في الحرب. وفقاً لتقديرات الاستخبارات الأميركية، بين ديسمبر (كانون الأول) وبداية مايو (أيار) فحسب، لحقت بروسيا 100 ألف إصابة في باخموت، بما في ذلك أكثر من 20 ألف قتيل، لكن بالنسبة إلى موسكو، مثلت معركة باخموت فرصة لتحقيق نصر تمس الحاجة إليه. وبالنسبة إلى كييف، أصبح الدفاع عن المدينة رمزاً لتصميم الأوكرانيين على الدفاع عن أراضيهم بأي ثمن. والجدير بالذكر أن أندريه يرماك نفسه، رئيس أركان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أجرى تلك المقارنة مع معركة فردان.

في المقابل، إن إمكانية تزايد المعارك الشبيهة بفردان ليس التهديد الوحيد الذي تشكله حرب طويلة الأمد في أوكرانيا. ثمة يثير قلقاً أكبر ويتمثل في احتمال أن تجتذب تلك المعارك قوى أخرى وتصبح أكثر انتشاراً وتدميراً.

في ذلك السياق، تجدر الإشارة إلى أن الحرب العالمية الأولى بدأت كمواجهة محلية في البلقان بين الإمبراطورية النمسوية المجرية من جهة وصربيا من جهة أخرى. في غضون خمسة أسابيع، أصبحت حرباً أوروبية شاملة لأن القوى العظمى الأخرى اختارت التدخل والتصرف، بما يخدم مصالحها الخاصة، وفق ما اعتقدته آنذاك. ثم، في كل مرحلة من الحرب، سارت القوى الأخرى على خطى القوى العظمى تدريجاً. وهكذا، دخلت اليابان الحرب في أواخر صيف عام 1914، وبلغاريا وإيطاليا في عام 1915، ورومانيا في عام 1916، والصين واليونان والولايات المتحدة في عام 1917.

وعلى رغم أن حلفاء أوكرانيا لم يبلغوا بعد حد التحول إلى مقاتلين فعليين، فإنهم يشاركون بصورة أوثق يوماً بعد يوم، إذ يقدمون مثلاً الدعم الاستخباراتي واللوجيستي، إضافة إلى مزيد ومزيد من الأسلحة الأكثر فاعلية وتطوراً. وبالتالي، ستؤدي زيادة الدعم وجودته وكميته، إلى مفاقمة خطر اختيار روسيا التصعيد، وربما مهاجمة الدول المجاورة كبولندا أو دول البلطيق. وثمة خطر آخر يتمثل بإمكانية أن تبدأ الصين في دعم روسيا بشكل أكثر نشاطاً، وإرسال مساعدات فتاكة، بالتالي زيادة فرص المواجهة بين بكين وواشنطن.

مع استمرار الحروب، فإن طرق القتال وأنواع الأسلحة التي لم يكن متصوراً استخدامها في البداية، غالباً ما تصبح مقبولة. وبالاسترجاع، لقد حظر الغاز السام في اتفاقية لاهاي لعام 1899، لكن ذلك لم يمنع ألمانيا من استخدامه بدءاً من عام 1915، ثم حذا الحلفاء حذوها مع حلول العام الأخير من الحرب.

وفي عام 1939 [أثناء الحرب العالمية الثانية]، امتنعت المملكة المتحدة عن قصف الأهداف العسكرية الألمانية، جزئياً بسبب الخوف من الانتقام، إضافة إلى اعتبارات أخلاقية وقانونية. بعد سنة، تبنت بريطانيا سياسة حرب جوية بلا قيود، حتى لو كان ذلك يعني وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وأخيراً، مع غارات سلاح الجو الملكي البريطاني على المدن الألمانية في المراحل الأخيرة من الحرب، تحول المدنيون أنفسهم إلى أهداف رئيسة في ما أصبح محاولة لكسر معنويات العدو.

لقد انتهكت روسيا بالفعل القوانين والأعراف الدولية في مناسبات عدة في أوكرانيا، وأصبحت بلدة بوتشا الصغيرة الواقعة في ضواحي كييف تشكل مرادفاً لجرائم الحرب. ومن المقلق أن روسيا هددت أيضاً بكسر المحرمات المتعلقة بالمبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية أولاً ولديها القدرة على شن حرب كيماوية وبيولوجية. ومن الصعب التكهن برد فعل أوكرانيا أو أصدقائها إذا استخدمت روسيا تلك الأسلحة، ولكن في حال لجأ بوتين إلى ذلك النوع من الأسلحة وأفلت من العقاب، فإن البلدان الأخرى التي يحكمها زعماء سلطويون ستميل إلى الاقتداء به والسير على خطاه.

حرب ما بعد الحرب

في النهاية، تصل حتى الحروب المتطاولة إلى خاتمة لها، أحياناً حينما يتعذر على أحد الطرفين المتحاربين الاستمرار في القتال، وأحياناً أخرى من خلال التفاوض، لكن، لا يتوفر هذا الاحتمال الثاني، إلا إذا أبدى الطرفان استعداداً للحديث والتسوية.

ولقد جادل بعض مؤرخي الحرب العالمية الثانية بأن الحلفاء، من خلال إصرارهم على استسلام ألماني غير مشروط، لم يمنحوا ألمانيا النازية أي خيار سوى القتال حتى النهاية المريرة، ولكن لا يوجد دليل على أن هتلر كان مستعداً على الإطلاق للتفاوض بجدية. في عام 1945، قتل نفسه عوضاً عن الاعتراف بالهزيمة، على رغم أن مدنه دمرت بالكامل، وأفنيت قواته المسلحة، فيما تقدمت جيوش الحلفاء بسرعة داخل برلين. وفي خضم تحضير الشعب الياباني للقتال حتى الموت في حال شن غزو أميركي، افتقر العسكريون الذين يحكمون اليابان إلى الأسلحة لدرجة أنهم بدأوا في توزيع أعواد الخيزران الحادة. ولم تستسلم اليابان استسلاماً غير مشروط إلا بعد إلقاء القنابل على هيروشيما وناغازاكي.

من المحتمل أن أوكرانيا وروسيا، ربما تحت ضغط من الصين والولايات المتحدة، قد توافقان ذات يوم على الحديث عن إنهاء الحرب. وقد يشكل التوقيت عنصراً حاسماً في ذلك.

وفي الحرب العالمية الأولى مثلاً، على رغم طرح عدد من المبادرات من قبل البابا والرئيس الأميركي وودرو ويلسون، استمر الجانبان كلاهما في التمسك بأمل النصر العسكري. ولم تطلب ألمانيا هدنة إلا في صيف عام 1918، حينما أدركت القيادة العليا الألمانية أنها تخسر.

في المقابل، من الصعب تخيل الشكل الذي قد تتخذه تسوية مماثلة في أوكرانيا، وفي ظل احتدام القتال بين الجانبين وتزايد الخسائر التي يتكبدانها وظهور مزيد من التقارير عن الفظائع الروسية، فإن الشعور المتراكم بالكراهية والمرارة سيشكل عقبات هائلة أمام تقديمهما أي تنازلات.

حتماً، في حرب طويلة، تتطور الأهداف التي يسعى الجانبان كلاهما إلى تحقيقها. في الحرب العالمية الأولى، توسعت أهداف الحرب الألمانية لتشمل تطويع، أو ربما ضم، بلجيكا في غرب ألمانيا، وبناء إمبراطورية اقتصادية، أو حتى إمبراطورية تقليدية رسمية، تشمل دول البلطيق وأوكرانيا. وكذلك بدأت فرنسا الحرب راغبة في أن تستعيد من قبضة ألمانيا مقاطعتي الألزاس واللورين المفقودتين، ثم شرعت فرنسا في التفكير، مع حلول عام 1918، في ضم كل الأراضي الألمانية الواقعة غرب نهر الراين. واختلفت فرنسا والمملكة المتحدة حول من سيحصل على أكبر أجزاء الإمبراطورية العثمانية المهزومة.

في الصراع الجاري اليوم، يبدو أن روسيا تخلت عن الاستيلاء على كييف في الوقت الحالي، لكنها تبدو مصممة على ابتلاع أكبر قدر ممكن من أوكرانيا وتقليص ما تبقى منها إلى دولة فقيرة لا تمتلك أي سواحل. ومن المفارقة أن روسيا التي بدأت الحرب معلنة أن هدفها تحرير الأوكرانيين الأبرياء من حكومة زيلينسكي الفاشية التي يزعم أن أعضاءها مدمنو مخدرات، تتحدث الآن عن الأوكرانيين العاديين كخونة. من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الأوكرانية التي تمثل هدفها في البداية في الصمود ببساطة أمام الهجوم الروسي والدفاع عن أراضيها، نيتها إخراج روسيا من كل أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وكذلك أجزاء من دونيتسك ولوغانسك الخاضعة لسيطرة روسيا منذ عام 2014. وطالما أن الطرفين يستمران في عقد الأمل على تحقيق أي شيء يمكن اعتباره نصراً، فسيكون جذبهما إلى طاولة المفاوضات أمراً صعباً. وعلى نحو مماثل، فإن الفجوة المتزايدة بين أهداف الحرب لدى كل منهما، ستجعل التوصل إلى تسوية أكثر صعوبة.

في عام 1914، توقع قليلون هذا المأزق، أو حجم الدمار، أو انتقال القتال من أوروبا إلى الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، أو الضرر الذي لحق بمجتمعات أوروبا. وحينما صمت دوي المدافع في نهاية تلك الحرب، كانت أوروبا قد أصبحت مكاناً مختلفاً تماماً، إذ عمت الفوضى في ثلاث إمبراطوريات، النمسوية المجرية والألمانية والروسية، وكانت الإمبراطورية العثمانية على وشك الانهيار. وكذلك تبدل ميزان القوى، إذ ضعفت الإمبراطورية البريطانية فيما صعدت الولايات المتحدة واليابان. هل ستؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تحولات كبيرة مماثلة، في ظل تزعزع روسيا وازدياد الصين قوة وحزماً؟

ذات مرة، لاحظ جورج كليمنصو، رئيس الوزراء الفرنسي عام 1919، إن صنع السلام أصعب من شن الحرب. قد نكون على وشك إعادة اكتشاف صحة كلماته.

وحتى لو وصلت الحرب في أوكرانيا إلى ما يشبه النهاية، فإن بناء السلام في أعقابها سيشكل تحدياً هائلاً، إذ لا يتقبل الخاسرون الهزيمة بسهولة، فيما يجد المنتصرون صعوبة في إظهار بعض الرحمة والتسامح. لم يرق الميل العقابي المتضمن في “معاهدة فرساي” أبداً،إلى المستوى الذي ادعته ألمانيا، وهناك بنود متعددة في المعاهدة لم تطبق على الإطلاق. في المقابل، لربما استطاعت أوروبا في عشرينيات القرن الماضي أن تغدو مكاناً أكثر سعادة لو أن الحلفاء لم يحاولوا انتزاع تعويضات عالية من ألمانيا ورحبوا بها مرة أخرى في المجتمع الدولي في وقت أبكر.

ويمكن أن يقدم التاريخ أمثلة أكثر تشجيعاً. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ساعدت “خطة مارشال” الأميركية في إعادة بناء بلدان أوروبا الغربية وتحويلها إلى اقتصادات مزدهرة، وبشكل لا يقل أهمية، إلى ديمقراطيات مستقرة. وفي خطوة اعتبرت استثنائية في عام 1945، سمح لألمانيا الغربية وإيطاليا، اللتان رزحتا في الحقيقة تحت تهديد “الحرب الباردة”، بالانضمام إلى حلفت الناتو وأصبحتا من الأعضاء الأساسيين في التحالف عبر الأطلسي. إذاً، حتى الأعداء السابقون قد يضحوا شركاء مقربين.

واستكمالاً، يمنح مصير دول المحور بعد الحرب العالمية الثانية، بعض الأمل في الأقل في أن تتحول روسيا الحالية إلى ذكرى بعيدة يوماً ما على غرار ما تعتبر ألمانيا عام 1945 اليوم ذكرى غابرة من الماضي البعيد. بالنسبة إلى أوكرانيا، يلوح وعد بأيام أفضل إذا أمكن إنهاء الحرب تدريجاً لمصلحتها، مع استعادة البلاد جزءاً كبيراً من أراضيها الشرقية المفقودة وساحلها على البحر الأسود، إضافة إلى قبول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن إذا لم يحدث ذلك ولم يبذل الغرب جهداً مستداماً من أجل مساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار، وإذا صمم القادة الغربيون على معاملة روسيا باعتبارها منبوذة دائماً، فإن المستقبل الذي ينتظر البلدين كليهما سيكون مثقلاً بالبؤس، وعدم الاستقرار السياسي، والانتقام.

مارغريت ماكميلان، أستاذة فخرية في التاريخ الدولي بجامعة أكسفورد ومؤلفة كتابي “الحرب، كيف شكلنا الصراع” و”الحرب التي أنهت السلام، الطريق إلى عام 1914″.

المصدر: اندبندنت عربية