يشنّ بشّار الأسد حربه ضد شعبه، بالاشتراك مع مليشياته الإيرانية، ودرَّة تاجها حزب الله. وينجح بطرد أكثر من مليون منه إلى لبنان، عبر حدودٍ لا تتجاوز المئتي كيلومتر. وهذه الأخيرة، يسيطر عليها مهرّبون لا يخرجون عن طاعة شقيقه ماهر الأسد، وحليفه حزب الله. وهذه سيولة تفتح باب الهروب من سورية إلى لبنان، تحت نظر أولئك المسيطرين، غالباً بثمن غال. وبعده، يأتي الرزق من المساعدات الغربية والأممية باسم أولئك الذين صاروا لاجئين. ويُسرَق هذا الرزق المخصّص لهم، من صغار لصوصنا وكبارهم، وأحياناً تحت أعين المساعِدين.

وتنطلق ديناميكيةٌ مربحة. “الجهات الأمنية المختصّة” لا تعطي أوراق إقامةٍ للذين هربوا من سورية، وإذا غلطت وأعطتهم، فلا تجدّدها. ويتحوّل السوريون هكذا “مقيمين غير شرعيين”، عليهم أن يعودوا من حيث أتوا، فرشْواتٌ لرجال الأمن باب رزق آخر. وتكون حملات الجيش المكرّرة، وجديدها أخيرا “نجحت” بمداهمة بعض المخيمات (كيف اختارتها؟)، وبرمي حوالي مئتي لاجئ سوري على الحدود، ليتلقَّفهم الغول، ويختفي الشباب منهم إلى جحيم مجهول أو معلوم. … الحملة ليست جديدة، وإنْ كانت “غير منهجية”.

قبل ستّ سنوات، كان لبشّار رأي بهذه العودة. في مؤتمر لوزارة الخارجية، قال إن الحرب انتهت، وبنتيجتها: “ربحنا مجتمعاً أكثر صحّة وأكثر تجانساً”. موضحا قصدَه: “تجانس العقائد، تجانس الأفكار، التقاليد، العادات، المفاهيم، الرؤى”. وبعد أيام، وصفَ مجتمعه المثالي: “المجتمع لا يُقاس بالأعداد، ولا يُقاس بالنسب. وإنّما يُقاس بالاندماج وبالتجانس، وينظر إليه ككتلة واحدة، كتلة متجانسة تقدّم منتجاً واحداً”. ولكن حسن نصر الله، حليفه وشريكه، من بعده بسنة، خطب في جمهوره، وقال: “نحن في حزب الله وأمام بطء معالجة هذا الملفّ، وانطلاقا من طبيعة علاقاتنا الجيدة والقوية بطبيعة الحال مع الدولة السورية، نريد أن نستفيد من هذه الحيثية للمساعدة”. وكان حزب الله يحتفل بنجاحه في ترحيل لاجئين من شرق لبنان وجنوبه، ظفر ببضعة مئات منهم. ومن وقتها، كانت موجات ترحيل ينفذها الجيش اللبناني، بتوقيتات عشوائية، بمداهمات عسكرية للخيم اللاجئة، تأتي غالبا مع تفْليسةٍ جديدةٍ أو ضربة مالية، لا تعرف السلطة حلها بغير ابتزاز الدول المانحة. ويكون اللاجئون السوريون مادّتها الدسمة. وكانت حملاتٌ غير شعبية تلاقي استنكاراً وإدانة.

أما الحملة أخيرا، فقد اخترقت المجتمع اللبناني بأكمله. لاقت إجماعاً شعبياً وحزبياً وطائفياً، ينطق بها المواطن البسيط، ويردّد الكلام نفسه، والذي يتلخص بأنهم، أي اللاجئين، يأكلون رواتبنا، يتطبّبون على حسابنا، يشربون من مياهنا … إلخ. وسادت شرائط الفيديو ذات الرَدْح العالي، يصيب كرامة الشعبين: “نساؤكم داعرات، رجالكم مخنّثون …”، “أنتم الشَراشيح، النَوَر … أصحاب الشحّاطة…”. وعلى هذا المنوال، طوال الأيام الماضية، وبصورة ولسان نساء، لبنانيات، سوريات. فضلاً عن فيديوهات التحريض العسكري ضد اللبنانيين، والتي تغذّي كل هذا الضجيج. وكأن عوارض مرضٍ ظهرَ على اللبنانيين: اجترارهم الطويل موت بلادهم، ضياعهم في دهاليز انهياره، عجزهم عن إيقافه، عن فهمه، غرقهم المنتظم في وُحوله … وفراغٌ في المعاني، تأتي الحملات على اللاجئين السوريين لتملأه.

وهذه حالةٌ تشبه ألمانيا عشية صعود النازية على ظهر تضخّم مالي هائل، لم تجد الدعاية النازية غير اليهود مسؤولين عنها (الفكرة من عمر قدور “السوري الذي صار يهوديا”). اللاجئ السوري أفضل متّهم، أسهله أضعفه. فإليه يكون سبيل الحقد والكراهية والشتائم والتنفيس عن احتقانٍ باتَ مزمِناً، فضلاً عن التظاهرات ضد اللاجئين، وهي إحدى ذروات التحريض ضدّهم، والتي منعت، على كل حال، كما منعت تظاهرة احتجاجية للاجئين سوريين أمام مقرّ الأمم المتحدة. ووُجِدَ زعيم طائفي، جبران باسيل، يتغنّى بهذه الحملة، يقول فيها شعرا بصفتها لحظة وطنية نادرة، ويختم: “يمكن نختلف مع شركائنا بالوطن على خياراتٍ كثيرة وكبيرة، ولكن لا نختلف على مبدأ وحدة لبنان والحياة المشتركة الواحدة فيه”.

لماذا؟ لماذا يزجّ الحزب القائد ومعه حلفاؤه وشركاؤه، المجتمع اللبناني بأسره في حفلة الكراهية هذه؟ لماذا يتجاهلون انعدام رغبة الأسد بعودة اللاجئين؟ ويصرّون على حملاتٍ بدأوها منذ خمس سنوات، ولم تفلح؟ نحن أمام احتمالين: اما إنهم لا يعرفون أن بشّار يرفض إعادة اللاجئين إلى بلدهم. وفي هذه الحالة، هم ناقصو فطنة أو مدمنو انتظار، يتربّصون ما سترسو عليه “توازنات الخارج”، ويقبعون في السياسة الركيكة، يجهلون معنى المبادرة، أو معنى الدولة، فهم ليسوا رجالها، إنما زعماء طوائف، كلها صغيرة، لا تملك غير الأفق المحلي وحساباته القليلة، المتذاكية دائماً على العالم بأسره.

إما لا يعرفون، إذن، أو يعرفون. وفي هذه الحالة، يكذبون على أنفسهم وعلينا. وفي الكذب، أصبحوا جواهرْجية. اخترعوا ألوانا من الكذب والتكاذب. من أقصره إلى أطوله. المكرّر، المجدول، التراكمي، التحشيدي، التحريضي، التدويري … واليوم، بهذه المناسبة، يبدو بشّار برفضه استقبال اللاجئين، وبتنْكيله بالذين رماهم الجيش على الحدود … أنه أصدق منهم. ينفِّذ ما يعلن عنه. أما الساسة، “الحريصون” على لبنان الذي قتلوه، فبين مزيد من التحريض على “الاختلال الديموغرافي” وكذبات صريحة: مسؤول هذا “الملف” في حزب الله، نوار الساحلي، يصرح لوكالة سبوتنيك الروسية بأن “من يمنع عودة النازحين هي الإدارة الأميركية ثم بعض الدول الأوروبية المستفيدة من المنظمات غير الحكومية”. فيما سليمان فرنجية، مرشّح حزب الله وبشّار الأسد، صديق طفولته وسنده، فيعلن بهذه المناسبة، على شاشة تلفزيون الجديد: “لستُ مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سورية، بل سأتآمر على سورية من أجل لبنان، ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الرئيس الأسد على عودتهم، رغم أنه يقبل بذلك”. أي أنه يعلم، متظاهراً بأنه لا يعلم. وحده وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، يصدّق بشار الأسد، ويحرّض على السوريين في آن: “بلادهم لن تطلبهم. هل تطلب دولةٌ من مواطنيها العودة إليها، حين يرفدون الاقتصاد بالعملة الصعبة؟ هؤلاء يرسلون أموالاً إلى بلدهم (…) لذلك وجودهم في الخارج يساعد النظام”.

يعلمون أن الموجة ستخمد بعد حين، لأن الأسد لا يريد. وتعود أيام البؤس والاضطهاد العادي إلى مجاريها. ولكن لماذا يكذبون؟ طبعا لأنهم بيتزّون المانحين، كما أسلفنا. ولكن أيضا، لأنهم يعتقدون أنهم بذلك يلبّون مساعي عربية لعودة سورية، أو يضغطون عليها بـ”ورقة اللاجئين”. أو لأنهم بذلك يغطّون على فضائح عن رجالاتهم، في طريقها إلى الإشهار الدولي. أو لأنهم يريدون إشعال دخان كثيف على التدهور الدراماتيكي المتسارع لمستوى معيشة اللبنانيين، يوجّه غضبهم ويأسهم ضد أعداء، هم الأفقر، الأضعف من العائشين في لبنان. أو أنهم يريدون إشعال حرب وهمية مع الإرهاب، باختلاق وقائع “داعشية”، يرمون بمسؤوليتها على اللاجئين، وشعار “امسك سوري”.

على كل حال، لن يعود اللاجئون السوريون إلى بلدهم. فقط قليلو الحظ، ممن وقعت على زنودهم قبضات الجيش اللبناني، وأُلقوا على الحدود، وحدهم هؤلاء دفعوا ثمن الحملة الشعواء على خيمهم، فكان مصيرهم السجن أو التجنيد أو الاختفاء، أو الغوص في البؤس المراقَب.

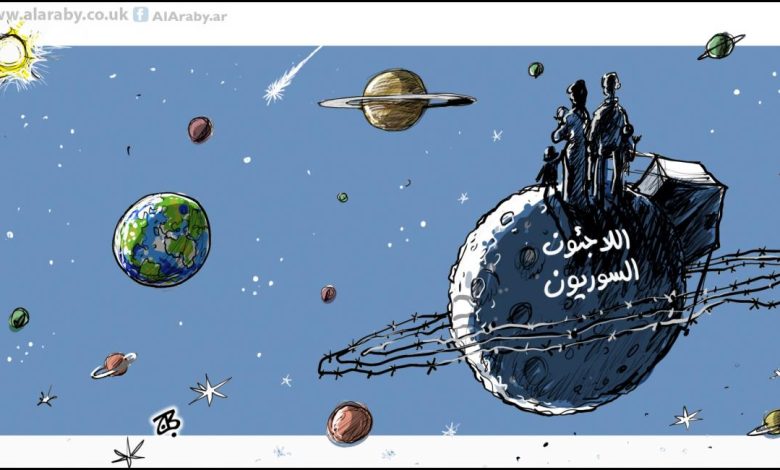

اللاجئون السوريون اليوم عالقون بين موتين: موت بطيء في لبنان. أكثر من اللبنانيين المقيمين فيه. والاثنان، السوري واللبناني يجمعهما الحلم بالرحيل، وتفرّقهما درجات البؤس والملاحقة وحملات “البوغروم”؛ تلك الحملات الدموية التي اخترعتها روسيا القديمة ضد الغيتوهات اليهودية، والتي حملت اسمها. أو موت آخر في سورية: موت أبطأ أو أسرع، حيث تنتظرهم بيوتهم المصادَرة، وأرزاقهم المنْهوبة وإنسانيتهم المنْتهكة. يتنقلون بين السجون المُعتِمة والسجن الفسيح خارجها. وبعد عشرين سنة، أو ربما أكثر، سيكون مشهد ملْهم: مخيّمات فلسطينية عمرها مائة عام، لأهال طُرِدوا من أرضهم، ومُنِعوا من العودة إليها. ومخيمات سورية، أجدّ منها، لأهال طُرِدوا أيضا من أرضهم ومُنِعوا من العودة إليها، ومعهم بضعة آلاف من الفلسطينيين – السوريين … نفذَتْ كل الطاقات التحريضية ضدّهم، وتحولوا إلى ذريعة لهذه القوة او تلك، تنكّل بهم، وتلعب بقضيتهم في مشاريع هجينة، لئيمة. كما هو حاصل اليوم مع أهالي المخيمات الفلسطينية اللبنانية.

أيها المشرق … متى تسْتفيق؟

المصدر: العربي الجديد