دلّت تجارب السوريين خلال السنوات الاثنتي عشرة المنقضية على وجود حسّ بالمسؤولية الوطنية عند الغالبية العامة من الذين خرجوا في وجه بشار الأسد ونظامه، ربّما كان ذلك أشدّ بروزًا عند مقارنته بمواقف (وسلوكيات) السياسيين ممن تصدّروا قيادة مؤسّسات المعارضة الرسمية. كما دلّت تلك السنوات العصيبة أيضًا على وجود ضميرٍ جمعيٍّ يقارب الأمور من خلال قياس مصداقيتها والتزامها بأهداف الثورة، المتمثّلة بشكلٍ رئيس في الانتقال السياسي من عهد الديكتاتورية إلى عهد تسوده الديمقراطية. ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في تعزيز هذه اللُحمة السورية، رغمَ البعد والشتات والتشرذم الذي دمغ المجتمعات السورية النازحة داخليًا واللاجئة خارجيًا، فكان من شأن ذلك إيجاد جلساتِ عصفٍ ذهنيٍّ يوميّة، أنتجت رأيًا عامًا سوريًا لهذه الفئة الخاصة من السوريين، التي شملت على الأقل نسبة كبيرة من المهتمّين بالشأن العمومي السوري والمنخرطين في السياسة والعمل الميداني. سمح هذا كلّه بتداول المعلومات ونقدها، كما سمح بتصنيفها ضمن خاناتٍ معدّة سلفًا، سياسيًا أو أيديولوجيًا أو قوميًا أو حتى مناطقيًا وطائفيًا ومذهبيًا. لكنّ الأمر لم يقتصر على تصنيف المعلومات والأفكار، بل تعدّاه إلى تصنيف أصحابها، فارتبطت أسماءٌ معيّنةٌ مثلًا بمشاريع طرحتها، ووصمت أسماءٌ أخرى نتيجة طرحها مشاريع في غير أوانها أو من دون توضيحها بشكلٍ كافٍ، أو نظرًا إلى تسرّع الجمهور المتفاعل في قراءتها ومطابقتها مع المعايير الرائجة.

وكما لكلّ شيءٍ في هذا الكون وجهانِ على الأقل، داخليٌ وخارجي، عامٌ وخاص، ظاهرٌ وباطن، إلى آخر ما هناك من توصيفات، فلهذا النشاط السياسي والحراك الاجتماعي السوري أيضًا جانبان، أحدهما إيجابي تمثّل بعضُه بما سبق شرحه، والثاني سلبي شكّل، في جزء منه، مصيدة للمُبَادَراتِ والمبادرين، أو بالأحرى شكّل عقبةً كأداء في طريقها وطريقهم. لقد حرّرت الثورة الإنسان السوري من الخوف، وحرّرت الاعتقاد والرأي والكلام من القيود، لكنّها أوجدت أيضًا تعريفًا جديدًا للخوف أو للتحفّظ، وحدودًا جديدة للكلام، إن لم نقل للرأي والاعتقاد. الخوف من نبذ الجماعة الثورية، أو الخوف من تجاوز حدود تعريفها مفاهيم باتت مع مرور الأيام جامدة عند تفسيراتٍ شعبوية لا تُرضي إلا الأصوات العالية، رغم عدم توافقها والمنطق أو عدم واقعيّتها. صار من الطبيعي الآن فهمُ أسبابِ إحجامِ شخصيات سياسية أو ثقافية أو مجتمعيّة كثيرة عن الانخراط في الشأن العمومي، تطبيقًا لقاعدة “العملة الرديئة تطرد العملة الجيّدة من السوق”، وهذا ليس مجرّد هزيمة للفكر الحرّ والعمل المبدع، بل هو انتصارٌ لإرادة الاستبداد، الذي قام أساسًا ويستمرّ، على موضوعة إبعاد الناس عن السياسة وخصخصتها واحتكارها بيد فئةٍ متسلّطةٍ على إرادة الحياة وعلى الدولة والمجتمع السوريين.

باتَ التسامحُ بين السوريين بضاعة نادرة، فمع طول الأزمة وتقسيم البلاد بين مجموعات متحاربة قوميًا ودينيًا وطائفيًا، وبين مناطق نفوذٍ أجنبية لا تخفى على أحد، أصبح قبول الآخر المختلف شيئًا صعب المنال، حتى بين الذين يصنّفون أنفسهم في جبهة واحدة. قلّةٌ منّا من لا زالوا يعتبرون أنّ التسامح الحقيقي هو اعترافُ الفرد أنّ ما يعدَّهُ مُطلقَ الصِّحة، يمكن ألّا يكون كذلك في نظر غيره. نادرون منّا الذين يعملون بموجب قانون كانط الأخلاقي، الذي ينصُّ على وجوبِ أن يعمل الإنسانُ أو يسلُكَ بحيثُ يصلُح سلوكُه قاعدةً عامةً أو قانونًا للسلوك الإنساني، بحيثُ ينبع الالتزام الأخلاقي بموجب هذا القانون، لا من أمرٍ خارجه مثل الخوف من الموت أو الرغبة في الخلود، وإنما ينبعُ من ذاته، أي من الإنسان. لقد قسا السوريون على بعضهم كثيرًا، وقسوْا على أنفسهم أيضًا، وهذا عرضٌ أصيلٌ لأيّ حرب، ولا تزولُ أسبابُ استمرارِ الحربِ إلا ببدء زوال هذه القسوة من نفوس المتحاربين أو على الأقلّ المتخاصمين.

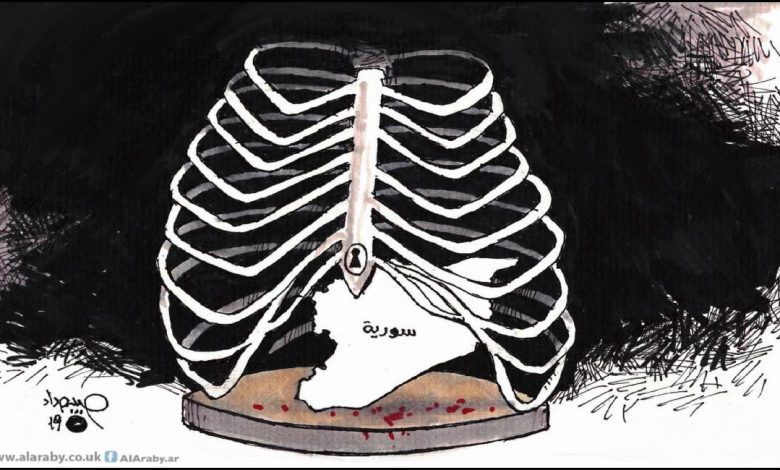

ضمن الخانة الواحدة من بين الخانات التي قسّم السوريون أنفسهم عليها، نجد تصلّبًا وتعنّتًا حول السرديّة الأكثر تشدّدًا إن لم نقل تطرّفًا. حتى بين هؤلاء، لم نسمع عن تسامحٍ كبيرٍ في طرح الأفكار والمشاريع، وكانت المبادرات على الدوام محكومةً بالفشل، وكان المبادرون موصومين بالخزي والعار أو محكومين بالفشل على الأقل. كم من فرصةٍ ضاعت علينا لنثبت لأنفسنا قبل العالم أنّ خروجنا على نظام الرقّ والاستعباد الأسدي كان مُحقًّا، وأننا قادرون على إنتاج البديل القابل للعيش وفق متطلبات المجتمع الدولي وشروطه. لقد كنّا، والتعميمُ شيءٌ من الحقيقة وبعضٌ من الوهم، ظالمين لأنفسنا ولغيرنا ممّن قدّموا أرواحهم على مذبح الحرية، ومن عانوا ولا زالوا يعانون من آثار هذا الصراع.

في حالتين، كان كاتب هذه السطور جزءًا رئيسًا وأصيلًا منهما، تمّ إفشال تجربتين رائدتين لإدارة الجنوب والشمال، أو على الأقلّ محاولتين لذلك. في الجنوب، هاجم أبناءُ الثورة قبل خصومها المبادرة من أجل سورية التي طُرحت عام 2017 لإدارة المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، وكانت تشكّل من حيث المساحة أكثر من نصفه. كانت المبادرة تسعى إلى إنتاج آلية يتمّ بموجبها انتخاب السكان ممثلين شرعيين عنهم لوضع ضوابط إدارة مناطقهم ومراقبة القائمين عليها ومحاسبتهم، من عسكر ومدنيين. وقد وضع المبادرون لأجل ذلك مسودة نظامٍ حاكمٍ للعملية، أو ما أسموه حينها وثيقة العهد. والثانية التي طُرحت بداية عام 2021، وكانت تهدف إلى إنشاء هيئةٍ أو مفوّضيةٍ عُليا للانتخابات في الشمال الخارج عن سيطرة النظام، والمُدار من الحكومة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، تم أيضًا إجهاضها ووأدها في المهد. في المبادرة الأولى، كانت التهمة هي السعي إلى تقسيم سورية والانفصال بإقليم جنوبي، رغم أنّ وحدة سورية أرضًا وشعبًا كانت البند الأول من وثيقة العهد. وفي الثانية، كانت التهمة السعي إلى شرعنة وجود الأسد والمشاركة في انتخابات الرئاسة التي جرت لاحقًا للطرح ببضعة أشهُر، رغم أنّ أولى مهمّات الهيئة المطروحة في مسودّة مشروعها، كانت تنظيم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، بإضفاء شيءٍ من الشرعية الديمقراطية على هيئاتها، عبر ممارسة ذلك بعمليةٍ انتخابيةٍ تديرها مؤسّسات مؤهّلة وفق قواعد متعارف عليها عالميًا. وللأسف، كان الطرف المسؤول بالدرجة الأولى عن إجهاض كلتا المحاولتين هم المحسوبين عليهم أصحابُ المبادرة، أي أهلُ الثورة.

خسر السوريون عشرات الفرص لإنجاح ثورتهم، إن لم نقل أكثر، وساهموا، لأسبابٍ كثيرة، جدًا في قتل مبادراتٍ كان من شأنها لو تلقّت بعض الدعم أن تغيّر وجه مناطقنا على الأقل، وحطّموا روح المبادرة وكسّروا أقلام المبادرين واعتقلوا أفكارهم وهممهم. لقد ساعدوا الأسد على البقاء، وساهمنا في إعادة تعويمه وتدويره، وها هم الآن يحصدون نتائج زرعهم… فهل هو قليلٌ ما خسره السوريون بقتل روح المبادرة؟

المصدر: العربي الجديد