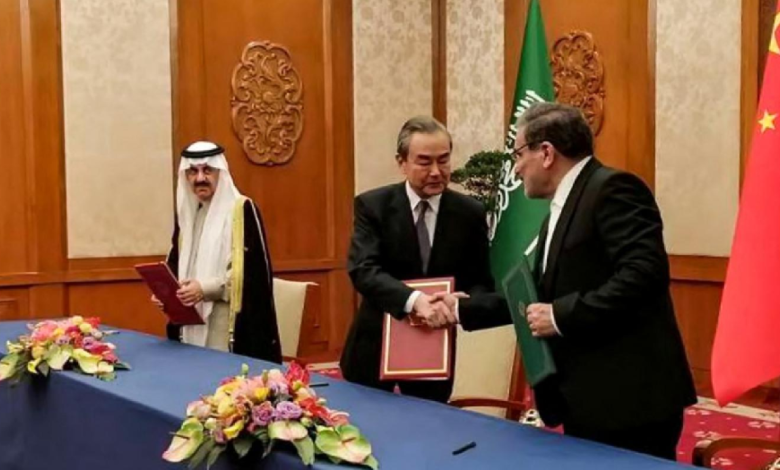

لعل صدى ترددات “الاتفاق الثلاثي” داخل تل أبيب وبين قادتها كان أكثر تأثيراً وصداه أعلى. السعي لإبعاد منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً المنطقة العربية عن أي حرب إقليمية محتملة، قد يكون واحداً من أهم الأسباب التي شجعت القيادة في السعودية للذهاب إلى خيار “الاتفاق الثلاثي” الذي وقعته مع النظام الإيراني في العمق والحكومة الإيرانية في الظاهر وبرعاية صينية. وإن ترددات هذا الاتفاق الإيجابية لم تتأخر في التبلور والتمظهر بخطوات إيجابية على أكثر من مستوى واتجاه، سواء على الساحات التي سبق أن شكلت مساحة اشتباك وصراع مصالح وأمن استراتيجي بين الطرفين، أو في القضايا التي تشمل منطقة غرب آسيا بمحورية الشرق الأوسط والصراعات الدائرة والقائمة بين المتنافسين.

ولعل صدى ترددات هذا الاتفاق داخل تل أبيب وبين قادتها على مختلف انتماءاتهم، كان أكثر تأثيراً وصداه أعلى، ففي مقابل الترحيب العربي والدولي والإقليمي بهذه الخطوة المفصلية وما لها من آثار إيجابية على العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية، وجدت القيادة الإسرائيلية نفسها وحيدة في ساحة المواجهة مع النظام الإيراني، إلى درجة أنها لم تلمس التعاطف الذي تريده من الإدارة الأميركية التي لم تتماشى معها في اعتماد مسار تصعيدي ضد الاتفاق الثلاثي، بل سعت إلى استيعابه والإيحاء أنها كانت مواكبة للجهود التي أنتجته.

ولا شك أن القيادة الإسرائيلية وجدت في رد الفعل الإقليمي والدولي على الاتفاق الثلاثي اختلافاً واضحاً ومنهجياً لا يشبه رد الفعل على اتفاق عام 2015 النووي، الذي لم يحصل على التأييد الإقليمي الشامل، بل أبقى على كثير من المخاوف نتيجة ما اعتبرته هذه الدول أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قد قدمت تنازلات استراتيجية للنظام الإيراني الأمر الذي أطلق يده في المنطقة ما سمح له بالتدخل في شؤون دولها الداخلية والتأثير سلباً على التوازنات والمعادلات السياسية والاستراتيجية القائمة. وهي النافذة التي دخلت منها تل أبيب لإعلان الحرب على الاتفاق النووي واعتماد سياسة المواجهة الأمنية والسياسية.

هذا الاختلاف في ردات الفعل، بين يوليو (تموز) عام 2015 ومارس (آذار) 2023، أكد حقيقة واضحة لدى القيادة الإسرائيلية أن عليها العمل منفردة ووحيدة لمواجهة المساعي الإيرانية لإعادة بناء الثقة مع دول الجوار العربي من البوابة السعودية، بعد أن استثمرت في ذلك كثيراً في الماضي، من خلال العمل والدفع باتجاه محاصرة إيران وتحديدها في دائرة الخطر المهدد لأمن واستقرار هذه الدول. وقد استغلت موقف إدارة البيت الأبيض بقيادة الرئيس السابق دونالد ترمب لتعزيز هذا المسار، في حين تواجه حالياً حالة من عدم التجاوب مع هذه المخاوف والسياسات، ما دفعها لاعتماد خيار التصعيد الأمني والعسكري، من خلال رفع وتيرة الهجمات الصاروخية والغارات الحربية على المواقع التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية على الأراضي السورية، وأدت واحدة منها إلى مقتل اثنين من هذه القوات إذ تسعى طهران لتأكيد وجودها في سوريا في العمل بصفة مستشارين للنظام في دمشق، وهذا التصعيد يبدو أن الهدف الإسرائيلي منه هو جرّ النظام الإيراني للردّ مباشرة أو عبر أذرعه في سوريا ولبنان والرد على هذه الاعتداءات، بخاصة أن الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصر الله الحليف لإيران على الساحة اللبنانية سبق أن أكد استعداده للرد على أي اعتداء يستهدف عناصر حزبه.

التصعيد الأمني الذي تمارسه تل أبيب يهدف أيضاً إلى إحراج طهران التي تتلقى ضربات مادية وعسكرية وبشرية متتالية، لأن أي خطوة انتقامية عملية قد تلجأ لها إيران يعني إدخال المنطقة في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات السلبية، ومن المفترض أن تؤدي إلى إنهاء المسار التسووي الذي بدأته طهران مع العواصم الإقليمية، وبالتالي الحد من حجم الخسائر التي قد تلحق بتل أبيب في حال استمراره والوصول به إلى النتائج المطلوبة.

وحسب تعبير المراقبين الإسرائيليين أن بعض قادة إسرائيل يسعون لإشعال انتفاضة جديدة في الداخل الفلسطيني، بعد الكلام الواضح والمباشر لهذه القيادات باتهام النظام الإيراني بالتورط في الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية في الأسابيع الماضية، فضلاً عن تحريكها مختلف الجبهات من الجنوب في غزة وصولاً إلى الشمال مع لبنان وسوريا، والتحضير لهجوم باستخدام الطائرات المسيّرة ضد العمق الإسرائيلي.

وفي مقابل العقول الحامية داخل الإدارة الإسرائيلية، التي يصادف أنها بقيادة بنيامين نتنياهو الذي قاد في السابق معركة إسقاط الاتفاق النووي عام 2015 من موقعه على رأس الحكومة، يبدو أن النظام الإيراني يضغط للسيطرة على العقول الحامية داخل مؤسساته السياسية والأمنية والعسكرية، والسعي لعدم الانجرار مع التصعيد الإسرائيلي، انطلاقاً من مسلمة استراتيجية لدى قيادة النظام التي ترى أن أي معركة أو مواجهة ستجرّ إلى معارك متدحرجة، وأن إيران ومصالحها الاستراتيجية والقومية ستكون الخاسرة والمتضررة الكبرى، ولعل تركيز المرشد الأعلى في لقائه مع قيادات إدارات الدولة على الانقسام الإسرائيلي الداخلي وعدم التطرق إلى الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا يصبّ في إطار محاولة تهدئة الداخل الإيراني والتمسك بالنظرية التي بشر بها بزوال إسرائيل خلال السنوات الـ 25 المقبلة.

ومحاولة ضبط النفس الإيرانية حتى ولو ارتفعت وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية، تتزامن مع تحرك تقوم به طهران للاستثمار في التطورات التي بدأت بالظهور، وهو مسار يقوم على الانطلاق من الإقليمي باتجاه الدولي، أي أن إيران والقيادة الإيرانية عكست مسار التعامل مع أزماتها، فبعد أن كانت تعتقد أن حلّ خلافاتها مع المجتمعين الدولي والإقليمي، وهي القراءة التي قادتها للتفاوض مع المجموعة السداسية الدولية وصولاً إلى التوقيع على الاتفاق النووي أو خطة العمل المشتركة عام 2015، إلا أنها وبعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق والتعقيدات التي تواجهها مع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لإعادة إحياء هذا الاتفاق وإنهاء العقوبات الاقتصادية ضدها، توصلت إلى قراءة مختلفة، تنطلق من الإقليمي لتصل أو تنتقل بعدها إلى الدولي، أي، سعت إلى تفكيك مصادر التوتر والأزمات مع محيطها الإقليمي، وتحديداً العربي بقيادة السعودية، وأبدت استعداداً لتقديم تنازلات أمام الرياض ودول الجوار والتأسيس لمرحلة تعاون بنّاء معها، وسحب هذه الورقة عن طاولة المفاوض الأميركي الذي يسعى لممارسة أعلى مستويات الابتزاز السياسي والأمني والعسكري والاستراتيجي والاقتصادي، من دون أن يقدم لطهران الامتيازات التي تريدها، ورأت أيضاً أن هذا المسار الجديد، قد يساعد على تضييق المسائل والقضايا التي يريد الأميركي التفاوض حولها، وبالتالي تقليل الملفات على طاولة التفاوض بحيث لا تكون أي تنازلات محتملة ذات أثمان كبيرة قد يصعب عليها تحملها داخلياً وعلى الساحة الدولية.

المصدر: اندبندنت عربية