كلّفني أحد الملاحق الثقافية الخاصة في صحيفة عربية مرموقة، قبل ست سنوات، بكتابة مادة مطوّلة عن الجوع، سوف تُنشر على مساحة أربع صفحات من الصحيفة الورقية، وكانت الأزمة السورية في أوجها، بتطبيق الحصار وتجويع الساكنين في عدة مناطق سورية، أشهرها كانت مضايا وسرغايا من النظام وحلفائه، والفوعة وكفريا أيضًا من الفصائل، خصوصًا جيش الفتح.

عندما بدأت أتقصّى عن الجوع عالميًّا وتاريخيًّا، هالني ما وقع على البشرية تاريخيًّا من ظلم وجور مارسه الأقوياء أو الجبابرة في الدرجة الأولى، ثم الطبيعة في الدرجة الثانية، مع اختلاف النيّات والدوافع، فالطبيعة لا تنتقم، إنما تمارس كينونتها من دون ذاكرة أو دوافع أو أجندات، بل من الطبيعي القول إن الإنسان تمادى عليها كثيرًا ومارس جبروته بأقصى ما يستطيع إرضاءً لنزواته وغرائزه، وجشعه وطموحه اللانهائيين، فما كان منها إلّا أن تصرخ وتعبّر بطريقتها عن الألم الذي تكابده. ومن الطرائف المؤلمة التي قرأتها عن إحدى المناطق في الصين، التي عانت تاريخيًّا من الحروب ونتائجها التي كان الجوع أبرزها، وآخر مجاعاتها كانت بين عامي 1959 و1961، أن التحية التي يتبادلها الناس عندما يلتقون: أرجو أنك أكلت اليوم. وكأنها صارت الأمنية الأهم في الحياة، وبالفعل هي كذلك أمام ما يعني الجوع على الصعيدين، الفردي والجمعي.

لكن الإنسان لم يتّعظ وتابع في غيّه وجبروته، وها هو العالم اليوم، مجتمعًا، يعيش أكبر أزماته الوجودية، لم يعد القول اليوم إن هناك شعوبًا آمنة وسالمة من الهزّات الارتدادية التي تحدثها الحروب والصراعات على قيادة العالم، أو بالأحرى على امتلاك مصير البشرية، فهناك القوى العالمية وصراعاتها فيما بينها، وهناك القوى الإقليمية الطامعة بالسيطرة والنفوذ، أقلّه على قطاعاتٍ تحيط بها، وتمنحها بالتالي الفرصة كي يكون لها موطئ قدم في ميزان القوى العالمي، ونحن، في منطقة الشرق الأوسط، وفي المنطقة العربية بالعموم ما زلنا نشكّل الساحة الأكثر جاذبية لتلك الصراعات.

عندما ضجّت المواقع، والإعلام أيضًا، بصور ما أطلق عليها “أحجار الجوع”، التي خطّها أناس عانوا فيما مضى بعبارات بالغة الدلالة: إذا رأيتني، فابكِ. كان هذا الضجيج كفقاعة كبرت حتى انفجرت من دون أن تترك أثرًا، وعاد العالم إلى ما كان عليه، وعدنا إلى انتظار أخبار الحروب والقتل والتشريد والجوع والحرائق والجفاف، وكل ما يجعل العالم أسود، محصورًا في جوف حوتٍ كبير، لا أمل في الخروج منه، مثلما لو أن العالم لا يملك ذاكرة أوسع وأكثر ديمومة من ذاكرة سمكة صغيرة.

هذه الحجارة ليست بدعة، إنّما أمر واقع وحقيقي، وهي رسائل إلى البشرية بأن اتّعظوا وقوموا بما يضمن حماية منظومتكم الحيوية ويضمن مستقبل أبنائكم فيما بعد، لكن العالم سريع التأقلم مع زوال السبب، وسريع النسيان، وتبدو الشعوب في كل مكان، حتى التي تتمتّع بقدر أكبر من الوعي، وقدر أقلّ من الأزمات الإنسانية والوجودية، شبه عاجزة، أو يائسة ربما، من إمكان ردع الجبابرة وإرجاعها عن غيّها، ولو بشكل خاص بعدما وصل التهديد إليها، فكلّما زاد هذا التهديد، تقلّصت مساحة الحسّ الإنساني المشترك، وصار التفكير بالخلاص الشخصي يتصدّر الأولوية لدى الشعوب، هذا ما نلمسه في خروج بعض المظاهرات في بعض الدول الأوروبية التي تطالب بوقف الحرب، وتفعيل التفاوض مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل إيجاد حلول تفاوضية لوقف هذه الحرب وتداعياتها عليهم، بصرف النظر عن الاستقطاب السياسي والأجندات الفاعلة.

منذ أزمة كورونا، في تفجّرها الأول، برهن العالم عن سقوط أخلاقي، ولقد لمسناه في أزمة الأدوية واللقاحات وحتى الكمّامات، وكل ما يحتاجه الوقوف في وجه الجائحة ومنعها من التفاقم، بمصادرة سفن وحرفها عن اتجاهها، أو احتكار اللقاحات أو ترك الدول الفقيرة، أو تلك التي تعاني من الأزمات والحروب تواجه مصيرها بمفردها، واستمرّ الوضع، بل تفاقم مع الحرب الروسية على أوكرانيا، فدخلت الحبوب والطاقة في صلب الصراع وكسر العظم، بينما الشعوب الفقيرة التي لا تملك ما تملأ بطونها به أكثر من رغيف الخبز، لإسكات جوعها الممتد، تنتظر رحمة الأقوياء، وإذا كانت تقارير المنظمات الدولية دقيقة إلى درجة كافية، ولا أظنها هكذا لأن جماعات كثيرة في العالم قد لا يطالها الإحصاء، فإنه بحسب هذه التقارير هناك اليوم ما يقارب الثلاثمئة مليون فرد جائع في العالم، بل يقول تقريرٌ إن ما يقارب الثمانمئة مليون إنسان في العالم لا يجدون ما يكفي من الطعام للتمتع بحياة صحية طبيعية، ما يعني أنهم على عتبات الجوع.

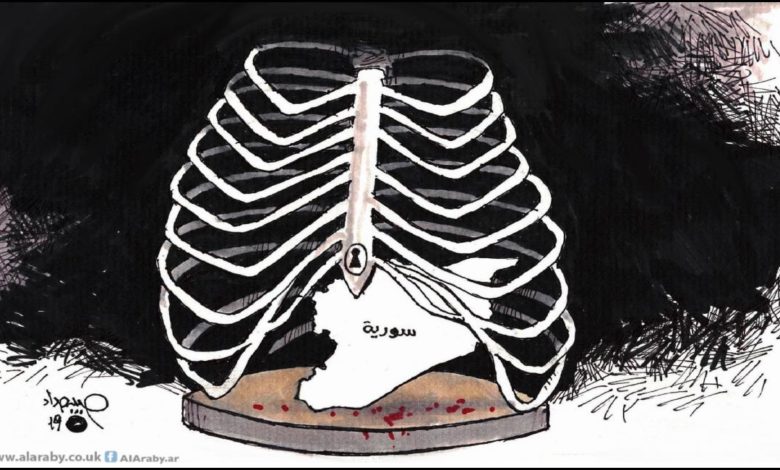

بالنسبة لبلداننا، ومنها سورية نموذج صارخ لصراعات العالم، فإن الجوع ابتدأ يتفاقم باكرًا في عمر الحرب، بل بعد أقل من عامين كانت المؤشّرات مخيفة، عندما توقعنا أن “ثورة جياع” تلوح في الأفق، لكن الثورة لم تقع، واستمرّت الحرب واستمر الفقر وازداد الجوع شراسة، حتى صار ما يفوق التسعين بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر، وراحت السرديات تنهمر من الذاكرة، حتى لو أن من عايشوها لم يعودوا على قيد الحياة، لكن بعضهم ممن سمعها، على ألسنة الكبار، ما زال موجودًا، سرديات المجاعة أيام “سفربرلك” في أثناء الحرب العالمية الأولى.

أمام هذا الواقع، كيف للفرد أن يتنبّأ بتوقف انهيارٍ من هذا النوع، بعد أن صارت سورية مقسّمة، مبدّدة الموارد والثروات، لا يملك السوري فيها إرادة أن يعبّر عن نفسه، وأن يكون صاحب مبادرة وقرار على الصعيد الفردي قبل الصعيد الجمعي؟ بعد أن ارتبط القرار في كل مناطق السيطرة وسلطات الأمر الواقع، بأجنداتٍ خارجية، وسياسات تضع مصالح الدول فوق مصلحة الشعب السوري، ومن كل الأطراف؟ لا يمكن توقّع نهاية للأزمة السورية إلّا بانتهاء الأزمات الكبرى في العالم، الحروب الكبرى التي تُدار في جزء منها عن بعد، فالعالم ليس أكثر من مناطق أطماع تلك القوى وأهدافها، منذ زمن الإمبراطوريات وربما قبلها، مهما تزيّا عصرنا الحالي بأفكار نبيلة وقيم عن العدالة والمساواة والحرية والإخاء وغيرها، ومهما أنشأ من منظمات دولية شعارها إعادة الأمور إلى وضعها الإنساني، لكن هذه المنظمات تعمل في وادٍ، والعالم النهم إلى الامتلاك والسيطرة يدير حروبه وصراعاته في وادٍ آخر.

أيام سفربرلك كانت الإمبراطورية العثمانية المتهالكة تصادر الأملاك والمحاصيل من أجل خدمة الحرب وإدارتها، وكان الشباب والرجال يفرّون كي لا يواجهوا استحقاق حربٍ لا يريدونها، فيتركون أراضيهم ومصالحهم ويهربون. ما أشبه أمس باليوم، فها هم شباب سورية وقد فرّوا باكرًا، واجهوا الموت بكل أشكاله كي لا تتلوث أياديهم بدماء إخوتهم، فمن يبقى كان عليه أن يحمل السلاح لصالح الجهة التي يعيش تحت سيطرتها، وما زالوا يفرّون، والدليل التهافت على استصدار جوازات السفر، إذ صار الحلم بمغادرة هذا الجحيم حلمًا لغالبية السوريين، وإلى أن يتحقق هذا الحلم، الذي يزداد صعوبة في واقع العالم الحالي، فإن السوريين يجوعون، هذه حقيقة مرّة وصارخة ومهينة، ولا أمل في أي حلّ قبل أن تحلّ القوى الكبرى والإقليمية صراعاتها وتدير مخرجات هذه الصراعات ونتائج التفاوض فيما بينها.

المصدر: العربي الجديد