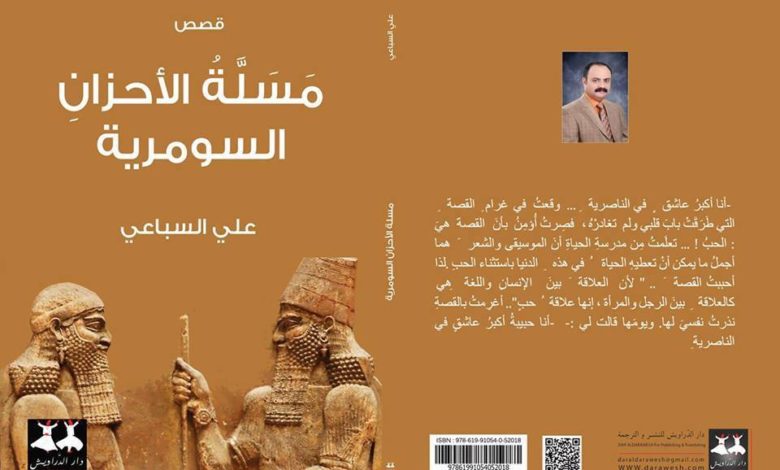

بالتوقّف أمام عنوان المجموعة، يقودنا للتساؤل: لماذا مفردة (مسلّة)؟ أعتقد أنّها عودة بنا إلى (حمورابي) وقوانينه الشّهيرة التي دوّنها على عمود أسطوانيّ الشّكل وهو المسلّة. بطول يزيد عن المترين، وبقطر (60) سم. وهي أوّل وثيقة قانونيّة سجّلت (282) مادّة، تعالج مختلف شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهو على جانب كبير من الدقة لواجبات الافراد وحقوقهم في المجتمع، كل حسب وظيفته ومسؤوليته. لكنّ مسلّة (علي السباعي) وثّقت أحزان العراقيّين، كما فسّره بمقولة شاعر سومريّ: (كُتب على هذه الأرض؛ أن لا يُقال فيها سوى المراثي والمناحات). وأحزان العراق كما أحزان جواره السّوريّ، الذي عانى من طغيان الدكتاتوريّة، وكأنّ الهلال الخصيب، غاب نور القمر عنه، فتلبّسته حُلل دياجير الظّلام.

بالتوقّف أمام عنوان المجموعة، يقودنا للتساؤل: لماذا مفردة (مسلّة)؟ أعتقد أنّها عودة بنا إلى (حمورابي) وقوانينه الشّهيرة التي دوّنها على عمود أسطوانيّ الشّكل وهو المسلّة. بطول يزيد عن المترين، وبقطر (60) سم. وهي أوّل وثيقة قانونيّة سجّلت (282) مادّة، تعالج مختلف شؤون الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهو على جانب كبير من الدقة لواجبات الافراد وحقوقهم في المجتمع، كل حسب وظيفته ومسؤوليته. لكنّ مسلّة (علي السباعي) وثّقت أحزان العراقيّين، كما فسّره بمقولة شاعر سومريّ: (كُتب على هذه الأرض؛ أن لا يُقال فيها سوى المراثي والمناحات). وأحزان العراق كما أحزان جواره السّوريّ، الذي عانى من طغيان الدكتاتوريّة، وكأنّ الهلال الخصيب، غاب نور القمر عنه، فتلبّسته حُلل دياجير الظّلام.

استحضار المِسلّة جاء بذكر (حمورابي)، وبطل قصّته (كلكامش) استحضر بطولات ذلك البطل السومريّ (كلكامش) الخارقة في مساعدة الإلهة (إنانا) بطرد المخلوقات التي تُزعج شجرتها (الحلبو). نستنتج منه أن استعادة تاريخ بابل وسومر العريقين، و(أور) مدينة أبو الأنبياء سيّدنا إبراهيم عليه السّلام.

وفي عنوان نص القصّة ذات العنوان الطويل (رحلة الشّاطر كلكامش إلى دار السّلام)، وكأنه يشير لطول العهود التاريخيّة المتعاقبة على العراق، من حروب وملاحم، ومسرّات ومظالم، تآكلت فيها الآمال والطّموحات، لتتقزّم الحياة بحجم شخص حمل اسمًا عظيمًا ببطولاته، شخص أصبح ضمن رقم في قطيع، بدل أن كان صانع الأرقام والتواريخ. وجاء اختيار الاسم القديم لبغداد (دار السّلام)، وتطبيقه على الواقع المُحزن بحروبه ودماره، وكأنّ النقيض بالنّقيض يُقرن، وهذا التقابل في ذهن (علي السّباعي) جاء على محمل الكتابة الاحتياليّة، لاختراق حواجز الممنوع، والنجاة بالنفس والفكرة إلى عالم المسموح بأمان. وكأنّي بالشّاطر حسن الذي أعتقد أنّ قصّته التي قرأناها أيّام صغرنا، قد كان في أحد أحياء بغداد.

أستطيع الجزم أن القاص (علي السّباعي)، مازال في قماط التّاريخ، في مهده الأوّل الممتد فيما بين النّهرين، يتمدّد مُتفيّئًا ظلال النّخل الذي استظلّ به حمورابي، وكلكامش، وإبراهيم عليه السّلام، ويونس عليه السّلام صاحب الحوت، ونبوخذ نصر، والحسين سيّد الشّهداء، والسيّاب. شخص مثله مُترعٌ بهذه الجُرعة الزّائدة من العراق، وهو يستعيدها لاستحضار المجد والعزة، للخروج من النّفق المُظلم الطويل.

في هذا النصّ القصصيّ الذي استنهض ذاكرة المكان بحرفيّة كاتب مُتمكّن من أدواته بطريقة العرض الشيّقة، ورمزيّة المكان ارتبطت بذهنه بأساطير قديمة، حينما قال: (كانت غلطتي بألف، حاولتُ أن أحيط نفسي بالمجد مثل “إيروسترات” الشيّقة، ورمزيّة المكان ارتبطت بذهنه بأساطير قديمة، إذ دمّر إحدى عجائب الدّنيا السّبع؛ بإحراق معبد “دلفي” في أثينا كي يُخلّد اسمه). و (إيروس) في الميثولوجيا الإغريقية، هو الإله المسؤول عن الرّغبة، الحب والجنس، وتمّت عبادته كإله الخّصوبة، وهو من الشخصيات المحبوبة في الأدب والرسم والنحت والموسيقا.

دلفي هي مدينة تقع على المنحدرات الجنوبيَّة لجبل بارناسوس. وكان في هذه المدينة أقدم معبد ديني في بلاد اليونان القديمة. وكانت في مقاطعة فوكيس. كما اعتقد الإغريق قداسته “دلفي” خاصّة في نظر الإله أَبولو. واكتسبت أهمية في وقت مبكّر يعود إلى القرن الثَّاني عشر قبل الميلاد. وفيما بعد أصبح موقع دلفي مزارًا يونانيًا دوليًا.

جاء هذا الكلام على لسان بطل النص، حيث قال قبل ذلك: (ولأوّل مرّة خالفتُ حكمتي، وقصدتُ دار السّلام، واعلموا أنّ بطبيعتي حمار، حمارٌ لأّني أتعثّر بالأشياء ذاتها مرّتيْن، ولقد أنفقتُ جُلّ وقتي، وإن في ردّ الفعل، ولم أكن أبدًا فعلًا). المفارقة في بطل (علي السّباعي) في زمن انعدام البُطولات أمام بطولة القائد الأوحد، فلا رأس يعلو رأسه، شاغل النّاس في نومهم وصحوهم، وعملهم ولهوهم، وما ذاك أمام صانع الملاحم الأسطورية، هذا كلكامش، لو عاد سميّه ذاك لانتحر على أحد بُوّابات بغداد قبل أن يدخلها، على مرأى مشهد من أهلها.

معالم (دار السّلام) أو (باغ داد)، أخذنا إليها القاصّ علي السّباعي مع بطله كلكامش، الذي كان كارهًا لرحلته، بينما نتشوّق حُبًّا إلى حواري وأزقّة مدينة المنصور التي ابتنها لتصبح عاصمة الدّنيا قاطبة ما بين شرق وغرب، محجّة العلم الأدب والدّين والسياسة والاقتصاد. لذلك كثُر بها أطماع الطّامعين الفرس والسّلجوق والمستعربين والمستعمرين الأوربيين وحديثًا الأمريكيين. فيها تمازج العُرب والعجم، وتنازعوا حكمها لكن كلّ ذلك تحت رمز الخلافة، حتّى أمير الأندلس كان يؤدّي فروض الولاء والطّاعة للخليفة في بغداد. حينهما حكمت العالم قديمًا، وحديثًا العالم انتقم منها كما انتقم قبل ذلك (تيمورلنك)، فـ(ابن العلقميّ) فتح له بابها آنذاك، وقد سلّم مفتاحها مؤخّرًا للمغول الجُدد.

اصطحبنا (الشّاطر كلكامش) معه في رحلته التي ابتدأها من منطقة (الزوراء)، وهي موضع في مدينة بغداد في الجانب الشرقيّ منها، وسُمّيَت بالزوراء؛ لازورار في قبلتها أي انحراف على الاتّجاه الأصلي لطبيعة موقعها. وسمة بغداد الحضاريّة بإنسانيّتها المطلقة هي مكتباتها، دكاكين الورّاقين قديمًا، وما ذاك إلّا حين تلوّن نهرها بالأسود أيّامًا دليل على غزارة عقلها المُفكّر، وأوّل هدف للغزو الأمريكي للعراق 2004 كان المتحف العراقي، ذاكرة العراق، وسرقوا النّسخ الأصلية للألواح السّومريّة، والاشتغال على محو الذاكرة: هو المحور الأقوى الذي يعمل عليه الأعداء قديمًا وحديثًا.

والأدباء هم ذاكرة الشّعوب، وعلي السّباعي ذاكرة العراق، التقط بنظرته الثّاقبة مشاهد الخوف والبؤس والظلم والموت، وبفطنته أدرك معاناة ممن هم حوله من الأهل والجيران وعامّة النّاس، وأضفى على ذلك خصوصية ثقافته العميقة، بإسقاطات تاريخيّة بمُمازجة القديم مع الحديث، والخيال بالواقع، مما أنتج لنا لوحة تشكيلية وهو الفنّان الذي تخرّج في كلية الفنون الجميلة في بغداد. على يد أستاذه (جواد سليم) و(فائق حسن).

ويأخذنا برحلته في قطاره الأدبيّ، إلى ساحة الحريّة في بغداد، لنتوقف أمام جدارية (جواد سليم) وفيها تجسيد لحضارة العراق العظيم، وفيها يتوقّف أمام تمثال الأمّ، وحديقة الأمّة التي كانت حديقة الملك غازي قبل ثورة تموز، وأمام نصب الحريّة.

توقّفتُ تأمّلًا من اختياره لساحة الحريّة، ونصب الحريّة، في بلد عزّت فيه الحريّة مع وجود الجندي الأمريكي الواقف قُبالة النّصب، وبيده سلاحه المُشهر في وجه أبناء العراق. لم يكتفِ علي السّباعي بنقل مُشاهدات الوصف الراقي لأحد معالم مدينة بغداد، بل جاء على ذكر كتاب (بغداد مدينة السّلام –لابن الفقيه الهمداني)، ونقل شيئًا من الوصف المثير للحياة في بغداد قديمًا، وما فيها من جوانب مضيئة من علم وثقافة وفنون، وأبّهة المدينة الأولى في العالم.

يقول: (ستمطر مطرًا مُرتعًا بشقائق النّعمان، تلك هي دار السّلام، بينما أسير فيها مثل سيْر عقرب السّاعة في ساحة التّحرير، أمام نصب الحريّة وقفتُ أتطلّعُ مبهورًا، كمن يُشاهد نصب الحرّية لأوّل مرّة في حياته). بوضوح تامّ الكاتب مُنحازٌ للقيمة الإنسانيّة العُظمى الحريّة، واشتياق بغداد وأهلها لها، كما اشتياقهم انتظارًا للمطر يُعيد الحياة انتشاءً وارتواء بقيمتها الحقيقيّة. من هناك يُخاطب أستاذه (جواد سليم): (إذا عُدتَ إلى الحياة ماذا ستُبدع؟). اقترن خطابه هذا بقصّة شهيرة، أيّام احتلال النّازي لفرنسا، عندما زار ضابط ألمانيّ الفنّان (بيكاسو) أيّام الحرب العالميّة في منزله. نظر الضّابط للوحة الـ (الجرنيكا) فأعجِب بها، وقال لبابلو بيكاسو: (أحسنتَ صنع (الجرنيكا) يا سيد بيكاسو. أجابه بيكاسو بذكاء: (لم أصنعها يا سيّدي؛ بل أنتم الذين قد صنعتموها…!!).

بعد ذلك مباشرة يقول (علي السّباعي): (شاهدتُ سيّارة “همفي” فوقها جنديّ أمريكيّ صوّب فوّهة قنّاصته إلى صدري فوق القلب؛ فاكتشفت بأنّني أكبر مُغفّل على وجه الأرض.. أعيش كالنّعامة). هنا يخرج الكاتب رؤيته الحقيقيّة بعيدًا عمّن طبّل وزمّر للمُحتلّ الغاصب ونثر عليه حبّات الأرزّ والزّهور، واستقبلوه استقبال الفاتحين.. وما كانوا يدرون…!! أي جريمة اقترفوا، وها هي إدانة الأدب ستبقى لعنة عليهم. هذا الاستحضار كان أمام نصب الحريّة في ساحة الحريّة، وهل جلب المُحتلّ الغاصب إلّا العبوديّة والخراب والموت. وجاء باستشهاد ذكي، للشّاعر السّومريّ (دنجي رامو): (وا حسرتاه…!! على ما أصاب لكش، وكنزها، ما أشدّ ما يُعاني الأطفال من البؤس، أي مدينتي: متى تستبدلين الوحشة بالفرح…!!؟). وحال الشّاطر كلكامش في رحلته إلى دار السّلام، نَقَل لنا بعين الرّاصد ما شاهد ورأى، وهو ما زال يُردّد على مسامعنا: (موطني.. موطني.. موطني).

وفي خطابه الأخير لزليخة التي ما فتِئ علي السّباعي يستعيد رمزيّة المرأة والحب والحياة، وكأنّها هي مدينة دار السّلام “بغداد”: (زليخة: كنتُ غضّ العود شابًّا ارتديتُ الخاكي، وهناك.. هناك فقط في الحرب في جبهة القتال أثناء المُنازلة، واشتداد القصف تعود أحزاني إلى الناصريّة). هنا لم يكن النّعامة التي دفنت رأسها عن الواقع، بل يذكر المقاومة ومعركة الناصريّة مفخرة العراقيّين.

وفي إيراده لقصة تذكّرها أمام نصب الحريّة: (ذات يوم كنتُ أتجوّل في شوارع فيينا القديمة في النمسا، مرّ موكب الإمبراطور؛ فتوقّف كلّ من في الشّارع لتحيّته. كان “بيتهوفن” على الرّصيف، كلّ النّاس رفعوا أيديهم وقُبّعاتهم احترامًا للإمبراطور إلّا “بيتهوفن”، لمّا سُئل: (يا سيّد بيتهوفن لماذا لم ترفع قُبّعتك احترامًا للإمبراطور…!!؟). أجابهم: (إذا مات الإمبراطور فهناك ألف رجل يستطيع كلّ واحد منهم أن يكون إمبراطور. لكن إذا مات بيتهوفن، فمن يستطيع أن يخلُفه من أبناء الجنس البشري…!!؟). هنا تتجلّى حكمة الكاتب في أنّ الأوطان والشّعوب باقية، والحُكّام يذهبون ويأتي من يخلفهم. ومازال دجلة والفرات ينبضان بالحياة، ولم يتوقّف نخل النّاريّة والعمارة والبصرة عن انتاج التمر، رغم الحرب والألم والمآسي. والعراق ستبقى ولّادة أمثال المثّنى، ومحمد بن القاسم، وأبي نواس.