مئة عام مرت على ولادة الحزب الشيوعي الصيني، منها اثنان وسبعون عاما في قيادة الدولة والمجتمع، والنتيجة بناء دولة عظمى تتجه لتكون خلال فترة لن تطول الدولة الأعظم.

وهي عظمى بكل المعايير: بنسب النمو الاقتصادي، وبنسب محاربة الفقر والأمية، وبنسب التقدم التقني والصناعي، وبنسب التبادل التجاري وميزان المدفوعات، وكذلك بما حققته على مستوى التسلح والفضاء، ولا نخطئ إذا قلنا إنها “عظمى” وفق أي معيار من معايير التقدم المادي والعلمي. بعد أن كانت دولة متخلفة جدا وفق أي معيار من معايير التخلف.

الانجاز شديد الأهمية والتميز خصوصا إذا ما استحضرنا انهيار الحركة الشيوعية العالمية ودولتها النموذجية، الاتحاد السوفياتي، وكتلتها الأهم دول حلف وارسو. وكذلك انهيار تجارب الدول الأخرى التي ولدت في نطاق الحركة الشيوعية.

والانجاز شديد التميز والأهمية إذا ما استحضرنا كذلك حقيقة أن ذلك تم وما زال يتم بمزاوجة غريبة وغير مسبوقة بين قواعد العمل السياسي الماركسي: الاقتصاد والحزب، وبين قواعد العمل الرأسمالي: قوانين السوق، والتنافسية الداخلية والخارجية، منطق ومفهوم النفعية.

والمزاوجة التي نشير إليها لا تقتصر على قضايا النمو المادي، وإنما نجد أثرها أيضا على مستوى المواجهات والقيم التي تعامل بها الصين قضايا العالم، إذ لم تعد المسالة محكومة بقيمٍ وعدالةٍ ووقوفٍ إلى جانب الشعوب لتحقيق حريتها وتنميتها، كما كان الأمر يظهر سابقا، وأيضا ليست محكومة بالنمط الغربي الامبريالي حيث الاستغلال وقوة القهر، والغزو، والتآمر على اختلاف مظاهره، وإنما المسألة في عرف هذه الصين العظيمة تجمع الأمرين معا، وما يحسم فيه تقدير القيادة الصينية لمصلحة الصين، وبالتالي فإن الموقف هنا في صميمه نفعي، وهو يتراوح بين غض الطرف، والحياد، والاحتجاج، والتصدي الهادئ، والتصدي النشط.

وفي هذا السبيل يمكن التوافق مع الموقف الأمريكي، ويمكن السكوت عن جرائم أنظمة مستبدة فاسدة، ويمكن تشجيع انقلابات عسكرية، ويمكن، ويمكن، كل ذلك تقرره المصلحة الصينية في التقدم والسيطرة، وليست المبادئ التي تفرضها قيم الاشتراكية والتقدم، والعدالة، وحقوق الانسان.

ولنا في موقف الصين إزاء غزو العراق، والعدوان الأطلسي على ليبيا، والموقف من نشاطات المعارضة في هونغ كونغ، ومن التوتر في بحر الصين الجنوبي، والموقف من كوريا الشمالية، وحتى الموقف من النظام السوري أمثلة واضحة على تباين ردود فعل الصين على الأحداث وفق المصالح الصينية التي تقدرها القيادة وليس وفق مصالح الشعوب وإراداتها.

الصين تتقدم الدول جميعا، لم يعد أمامها إلا الولايات المتحدة، وهي في مؤشرات محددة تتقدمها، على درجة دفعت بالأخيرة إلى اعتبارها التحدي الرئيس والخطر الأول الذي يجب أن تواجهه.

وفي محاولة للتعرف على هذه المعجزة الصينية تنشغل جهات عديدة في الإجابة على أسئلة لفهم ما يجري في الصين، ومن هذه الأسئلة ما يخص المآل الذي يعمل له قادة الصين، هل الوصول إلى “المجتمع الشيوعي الموصوف” هو الهدف، أم أن الهدف مجتمع آخر؟، وما طبيعة هذا المجتمع؟.

المتبصر في المشهد الصيني يدرك أن تلك الأسئلة لا تشغل قادة الحزب الشيوعي الصيني، ولا يشغلها توصيف النظام الذي يعملون لأجله، وأن ما يشغلهم هو الإنجاز والانجاز فقط، وما دون ذلك لا يستحق إضاعة الوقت ولا يستأهل إشغال النفس، وأن هموم هذه القيادة والأسئلة التي يواجهونها هي غير ما يفكر به الكثيرون.

إلى أي حد ما زالت الصين وفية لتعاليم الماركسية التقليدية، أو لتعاليم ماو تسي تونغ، ليس هذا هو المهم، لكن الأهم أن يكون هناك تقدم وأن يكون التقدم المتحقق قائما على تجاوز الماضي وليس هدمه، فالأصل هو البناء والتراكم وليس الهدم، لذلك كان احترام خصوصية كل مرحلة جزء من شروط التقدم المطلوب.

ليس المهم تتبع عدد الأثرياء الصينيين الذين تولدهم عملية النهوض الجديدة، لكن المهم عدد الصينيين الذين تخرجهم عملية النهوض من خانة الفقراء والمعوزين.

ليس الخوف من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد هو ما يشغل القيادة الصينية، لكن الأساس لديها هو كم يعطي هذا التدفق للصينيين من فرص التقدم والنهوض والعمل والتحرر.

من أجل ذلك كان مهما إلى أقصى حد أن يضمن الحزب الشيوعي مبدأ تجدد القيادة بشكل مستمر، فهذا المبدأ من أهم مرتكزات التطور الصحي للحزب والدولة.

ليس مهما عدد الفاسدين، ولكن المهم مواقعهم في الدولة والحزب والادارة، مهم إلى أقصى حد تتبع الفساد والفاسدين في رأس الهرم السياسي والحزبي والإداري، وحتى يتحقق هذا فلا يجوز أن تكون هناك خطوط حمراء تحمي أي فاسد في أي مستوى.

في رؤية القيادة الصينية يجب الإيمان بوجود ارتباط شرطي بين بناء الدولة، والسيطرة التامة للحزب الشيوعي، وأي شك في ذلك من شأن أن يدمر الاثنين معا، لذلك فقضية الديموقراطية موجودة حصرا داخل الحزب الحاكم، وفي إطاراته ووفق آلياته.

يجب الإيمان الجازم بأن الصين تقاد من قبل أغلبية عرقية ودينية وثقافية، وأن جميع مكونات المجتمع الصيني يجب أن تخضع لرؤية هذه الأغلبية التي بات الحزب الشيوعي الصيني ممثلا لها.

هذا يعني ان الحزب الشيوعي الصيني يقيم دولة قومية معظمها من عرقية ال”هان” وتضم العديد من الأقليات العرقية والدينية ـ 55 أقلية تمثل مجتمعة أقل من 10% من سكان الصين ـ ، التي عليها أن تندمج في المجتمع الأكبر، واندماجها هو الذي يعطيها حقوق المواطنة ، وخارج هذه الصورة ليس هناك حقوق إنسانية أو قومية أو دينية أو ثقافية، واستنادا إلى هذه الرؤية يأتي موقف القيادة والدولة الصينية من المسلمين الأويغور في شينجيانغ أو سنجان ـ إقليم تركستان الشرقية وهو إقليم حدودي يقطنه عشرة ملايين مسلم مجاور جغرافيا لعدد من جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية وهو غني بالنفط والغاز واليورانيوم ـ والضغوط غير الإنسانية التي يتعرضون لها ـ وهي ضغوط لا يمكن قبولها ـ بدعوى أن مطالبات الأويغور تهدد وحدة الجغرافيا الصينية، وهذا الموقف مختلف عن موقفها من المسلمين “الهوي” ولهم الوزن السكاني نفسه لكنهم في الداخل الصيني، ومندمجون مع “القومية الصينية” ومن وجهة نظر بكين لا يمثلون “خطر” الانفصال عن الصين، واستنادا إلى هذه الرؤية يأتي أيضا الموقف المتشدد من إقليم التيبت.

القيادة الصينية قاطعة بأن التقدم الاقتصادي والعلمي، والتقني هو المدخل لنهوض المجتمع، وهو أيضا الطريق كي تأخذ الصين مكانتها العالمية، لذلك عليها أن لا تشتت قواها في أي معارك أو مواجهات أو استقطابات جانبية، وأن يكون لها وحدها تحديد مجالات عملها، وحركتها، وتحالفاتها. ووفق هذه الرؤية فإن القوة العسكرية تابع لقوة المجتمع المختلفة الوجوه ولثروة المجتمع، لذلك فإن بناء القوة العسكرية يجب أن يستند الى تلك القوة المجتمعية، ويعبر عنها.

مهم لمكانة الصين ودورها ان يكون الاقتصاد والتعاون الاقتصادي هو القاطرة التي تفتح أبواب الدول والمجتمعات المختلفة، مهم جذب الشركات العملاقة بثرواتها الضخمة إلى الصين، ومهم توظيف المال الصيني في الصناديق السيادية الغربية.

مهم أن يتوازن رفع الصوت الصيني عالميا بمقدار تقدم الصين وقدراتها على مختلف الصعد الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية، وذلك حتى يكون للصين القدرة على تحويل ذلك الصوت إلى قوة فعل.

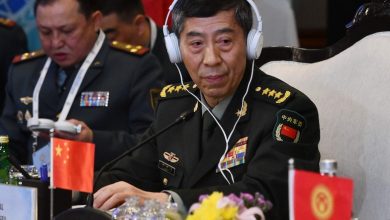

كل ما سبق كان مما أكده الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه بهذه المناسبة حيث شدد على أن “الأول من يوليو ـ تاريخ تأسيس الحزب ـ هو وسام الشرف الأعلى في البلاد، وأن زمن إخضاع الصين ولى إلى غير رجعة، كما ولى زمن التنمر عليها، وأن الأمة الصينية أمة عظيمة في العالم ولها تاريخ حضاري عريق وطويل يمتد لأكثر من خمسة الاف عام، .. وخلال المائة سنة الماضية وحد الحزب الشيوعي الصيني الشعب الصيني وقاده في خوض النضالات وتقديم التضحيات والقيام بالابتكارات وكل ذلك يتمحور في موضوع واحد تحقيق النهضة العظيمة للامة الصينية”.

لا شك أن الصين تقدم تجربة فذة فريدة لم يجاريها فيها أحد، وهي تجربة نهضة قومية على قاعدة التجدد الدائم لقيادة الدولة وقيام سلطتها بقيادة عملية النهوض في مختلف المجالات، وفق رؤية خاصة لقضايا الديموقراطية والوحدة الوطنية، ووحدة الوطن الجغرافية، وتوظيف كل العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية والأمنية لتحقيق هذا الغرض. وهي في كل هذه المسيرة لا تهتم بحجم التضحيات ولو كانت شديدة القسوة، بقدر ما تهتم بتحقيق المهمات.

هل النموذج الصيني قابل للانتقال؟.

سؤال من الطبيعي أن يقفز إلى مقدمة الاهتمام فورا، لكن الجواب على هذا السؤال حاسم، إذ بالتأكيد فإن هذه التجربة المغرية جدا ـ وأي تجربة أخرى ـ لا يمكن أن تنقل، بل إن التجربة الصينية لم تنجح إلا حينما تحررت من نقل: التجربة السوفياتية، كما تحررت من التمسك بصيغ محددة ـ أخذ بها قادتها الأوائل ـ لصالح تحقيق الأهداف، فكان المقدس عندها تحقيق الهدف الحياتي وليس تحقيق الفكرة والنموذج المتصور، فصار إخضاع النموذج وتطويره وفقا لاحتياجات الواقع وضروراته هو الأصل وليس العكس، وهذا هو الدرس الحقيقي الذي يمكن استخلاصه ويجب لكل من أراد التقدم لأمته التمسك به.