تشهد إيران منذ ثورتها (1978 – 1979) احتجاجات كبرى كل عقد تقريباً (1999 – 2009 – 2019)، لكنّها صارت تتكرّر بوتيرة أسرع خلال السنوات الماضية (2021 – 2022 – 2025). قبل ذلك، عرفت إيران اثنتَين من أهم الثورات في العالم الإسلامي: الثورة الدستورية (1905 – 1911) التي أسفرت عن أوّل دستور عرفته إيران وأول برلمان منتخب، و”الحركة/ الثورة القومية” التي قادها محمّد مصدّق (1951 – 1953) وأسفرت عن هروب الشاه، وتأميم النفط الإيراني، وطرد الشركات البريطانية. وقد استلهم جمال عبد الناصر نموذجه في مصر منها، وقام عام 1956 بتأميم قناة السويس وطرد البريطانيين (طبعاً تولّى الأميركيون بعد ذلك إطاحة مصدّق وإعادة الشاه إلى الحكم). السؤال المهم الآن: لماذا فشلت الاحتجاجات أخيراً التي انطلقت من قلب البازار (السوق التجاري) في طهران يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خلفية انهيار قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، في التحوّل إلى ثورة مكتملة الأركان، رغم توافر عديد من عواملها؟

تندلع الاحتجاجات الشعبية في الغالب الأعم نتيجة أزمة بنيوية عميقة متعدّدة الأوجه (اقتصادية واجتماعية وسياسية) تواجه الأمّة، ويفشل النظام الحاكم في اجتراح حلول لها، أو يفتقد الإرادة والرغبة في ذلك خوفاً من فقدان السيطرة (هذا ليس حتمياً بالطبع، بدليل نجاح إصلاحات دينغ سياو بينغ في الصين في مقابل فشل إصلاحات ميخائيل غورباتشوف في الاتحاد السوفييتي). وقد تحصل الاحتجاجات أيضاً بفعل هزيمة خارجية تشعر على أثرها الأمّة بالذل والانكسار، فتوجّه جام غضبها نحو نُخبة الحكم. وقد حصل هذا غير مرّة عبر التاريخ؛ إذ تسبّبت هزيمة روسيا أمام اليابان بثورة عام 1905، وتسبّبت هزائمها المتكرّرة أمام ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى في اندلاع ثورة 1917، وتسبّبت هزيمة ألمانيا في الحرب ذاتها في انهيار نظام القيصر (1918)، وتسبّبت نكبة فلسطين (1948) في ثورة يوليو في مصر (1952)، وانهار نظام العقداء في اليونان بعد الفشل في التصدّي للغزو التركي لقبرص (1974)، وفي الأرجنتين سقط العسكر بعد هزيمة الفوكلاند أمام بريطانيا (1982).

يُعدُّ النظام الإيراني، بسبب تجربته الطويلة مع الاحتجاج، من أكفأ النظم في التعامل معها

لجهة الأسباب، إذن، هناك ما يكفي للدفع نحو الاحتجاج في إيران؛ إذ تواجه البلاد أزمةً عميقةً بفعل عوامل متعدّدة أبرزها (داخلياً) الفساد وعدم الكفاءة وسوء الإدارة وسيطرة الحرس الثوري على ما يقرب من نصف اقتصاد البلاد وانغلاق الأفق السياسي. يعزّز هذا الميل وجود عوامل من صنع الطبيعة تتمثّل في موجة جفاف غير مسبوقة جعلت الحكومة تفكّر في إخلاء طهران من سكّانها لندرة المياه. أمّا خارجياً، فقد أنهكت العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية اقتصاد البلاد، ودفعت ملايين السكّان إلى مربّع الفقر. وفوق ذلك، يشعر العديد من الإيرانيين بالغضب من نتائج الحرب التي خاضتها إيران أمام إسرائيل والولايات المتحدة، وأسفرت عن “تدمير” برنامجها النووي واغتيال عديد من قادتها العسكريين وعلمائها النوويين. ويشعر الإيرانيون بغضب مماثل من ضياع استثمارات بمليارات الدولارات في مغامرات إقليمية وفي دعم نظم استبدادية انهارت مثل بيوت الرمال (نظام الأسد). وفوق ذلك، انتظر الإيرانيون شهوراً، من دون جدوى، أيَّ بادرة إصلاحية من طرف النظام، بعد التفافهم حول علم بلادهم خلال الحرب أخيراً مع إسرائيل ورفضهم الاستجابة لدعوات الثورة التي حضتهم على استغلال حالة الضعف التي مرّ بها النظام. يمتلك الإيرانيون، إذن، الأسباب كلّها التي تدعوهم إلى الخروج والاحتجاج في الشارع. لكن الاحتجاجات لا تتحوّل دائماً إلى ثورات، خاصّةً في إيران. فالشعب الإيراني من أكثر شعوب الأرض احتجاجاً؛ فقد بلغ عدد الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها إيران (مثلاً) عام 2022 أكثر من أربعة آلاف، لكن أيّاً من الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية منذ إعلانها عام 1979 لم يتحوّل إلى ثورة شاملة تهدّد النظام باستثناء طبعاً “الثورة الخضراء” التي اندلعت بعد انتخابات عام 2009، وفاز فيها “القومي المتشدّد” محمود أحمدي نجاد في مواجهة “الإصلاحي” مير حسين موسوي، واتُّهمت فيها السلطة بالتزوير. مع ذلك فشلت الثورة في إسقاط النظام.

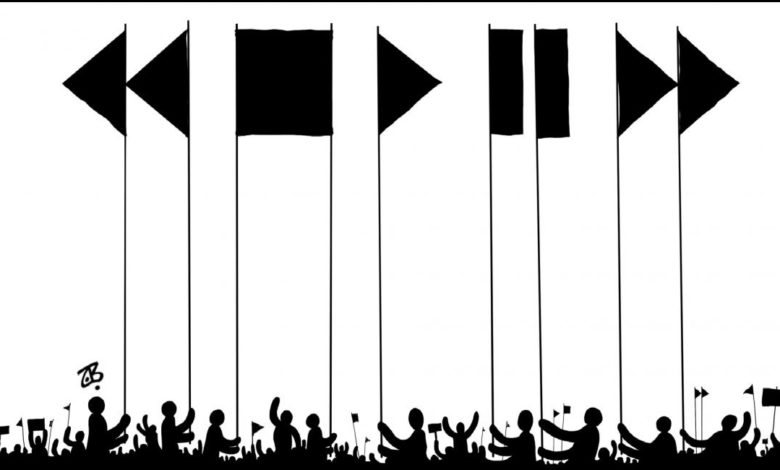

حتى تتحوّل الاحتجاجات إلى ثورة، يجب أن نراقب عدة مؤشّرات أساسية: أولها حجم المشاركة الشعبية ومدى انتشارها؛ فكلما اقتربت الحركة الاحتجاجية من بلوغ ما تسمّى “الكتلة الحرجة” (Critical Mass) يمكن عندها أن نتحدّث عن ثورة. ثانياً، القدرة على الصمود والاستمرار؛ فكلّما صمدت الحركة الاحتجاجية واستمالت فئات شعبية أكثر، ازداد أملها في تحقيق النصر. ثالثاً، درجة تماسك النظام؛ فكلّما كان النظام متماسكاً، تضاءلت احتمالات حصول انشقاقات داخله حيال التعامل مع الحركة الاحتجاجية، وصولاً حتى إلى مرحلة انضمام بعض قيادات النظام إلى المحتجّين. رابعاً، مدى استعداد الجيش، خصوصاً، للالتزام بالدفاع عن النظام، ومقدار العنف الذي يكون راغباً في استخدامه ضدّ المحتجّين بغرض كسر إرادتهم. وأخيراً، درجة توافر الدعم/ التدخّل الخارجي أو غيابه، لجهة دعم النظام أو الحركة الاحتجاجية، وقراءة ذلك من مجتمع الثورة (هل يتسبّب التدخّل الخارجي مثلاً في استثارة الشعور الوطني بحيث تتغيّر أولويات شرائح واسعة من الناس من إسقاط النظام إلى دعمه، أم أن كراهية النظام تتفوّق على ما عداها من اعتبارات؟). من الضروري، إذن، حتى تتحوّل الاحتجاجات إلى ثورة ناجزة، أن تتوافر العوامل الداخلية المشار إليها، مع دعم دولي للتغيير، أو أقلّه عدم ممانعة فيه.

تندلع الاحتجاجات الشعبية غالباً نتيجة أزمة بنيوية عميقة يفشل النظام الحاكم في اجتراح حلول لها

إذا طبّقنا هذه المؤشّرات على الاحتجاجات التي شهدتها إيران، نجد أنها، على الرغم من انتشارها الواسع، لم تبلغ الكتلة الحرجة المطلوبة لتصبح ثورةً تهدّد استقرار النظام. وقد تسبّب عجز المحتجّين عن الصمود طويلاً في الشارع بسبب العنف الشديد الذي واجهوه في الفشل في دفع جزء كافٍ من “الأغلبية الصامتة” التي تراقب موازين القوى بين النظام والمحتجّين للتحرّك. وفي كل الأحوال لم يكن هذا سهلاً؛ إذ يُعدُّ النظام الإيراني، بسبب تجربته الطويلة مع الاحتجاج، من أكفأ النظم في التعامل معها، وهو يحظى بأدوات عديدة للسيطرة عليها، ليس العنف أهمّها. هنا يجب أن ننتبه إلى أن الحرس الثوري والمؤسّسات الوقفية (البُنياد) يسيطران على نحو 65% من النشاط الاقتصادي، فيما تشكّل الحكومة والقطاع الخاص مجتمعَين النسبة الباقية. هذا يعني أن معيشة ملايين العائلات الإيرانية مرتبطة بالنظام، ما يشكّل تحدّياً كبيراً للحركة الاحتجاجية بخصوص الوصول إلى الكتلة الحرجة المطلوبة لتهديد النظام والاستمرار في حشدها حتى إسقاطه. هناك تحدٍّ آخر يواجه الحركة الاحتجاجية، وهو أنه كلّما صار سلوكها عنيفاً، انحسرت نسبة التأييد لها ضمن المجتمع. النظام يعرف ذلك، لذلك ركّز في إبراز مشاهد التخريب التي تطاول الأملاك العامة والخاصة خلال الاحتجاجات، لتنفير الإيرانيين منها وتصويرها على أنها تعمل وفق أجندة خارجية، وقد يكون جزءٌ منها بالفعل كذلك.

في المقلب الآخر (النظام)، لم تتسبّب الأزمة في وقوع انقسامات علنية في صفوفه، رغم أن الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمّد باقر قاليباف، عبّرا علناً عن معارضتهما استخدام العنف ضدّ المحتجّين. لكن، ورغم رمزية موقع الرجلَين، إلا أنهما لا يشكّلان أهميةً كبرى ضمن النواة الصلبة للنظام، ونقصد بذلك تحديداً الأجهزة الأمنية والعسكرية. مع ذلك يجب الانتباه إلى أهمية انطلاق الاحتجاجات من البازار، الذي يُعدّ موقفه حاسماً في أيّ صراع سياسي في إيران، إذ لم يسبق أن تخلّى البازار عن سلطة في إيران إلا وانهارت. لكنّ البازار لم ينضمّ هذه المرّة بثقله للحركة الاحتجاجية، فوقف كثير من التجّار موقف المتفرّج بانتظار اتضاح صورة موازين القوى بين النظام والمعارضة. ومن المهم أيضاً في أيّ حركة احتجاجية إيرانية مراقبة موقف الحوزة الدينية، وما إذا كانت ستبقى موحّدةً خلف المرشد. وينبغي أيضاً مراقبة حركة الإضرابات؛ فلم يسبق أن نجحت ثورة في إيران من دون إضراب عمال المنشآت النفطية، لأن القطاع النفطي هو فقط ما يمكن أن يشلّ البلد من جهة، ومن جهة ثانية يقطع موارد النظام المالية التي تُعدّ حيويةً في الصمود أمام الحركة الاحتجاجية.

كلما اقتربت الحركة الاحتجاجية من بلوغ “الكتلة الحرجة” أمكن عندها الحديث عن ثورة

فوق ذلك، وبحسب التقارير التي تواترت عن أعداد القتلى، كانت أجهزة النظام الأمنية مستعدّةً لاستخدام القوة المميتة ضدّ المحتجّين. ويعتقد خامنئي والدائرة المقربة منه أن أيّ ضعف يظهره النظام في هذه المرحلة سوف يؤدّي حتماً إلى انهياره؛ وهذا ما يفسّر انقطاع الإنترنت بين 8 و18 في يناير/ كانون الثاني الماضي، لإنشاء ستار من السرّية على القمع. ويُعدّ الحرس الثوري ومليشيا الباسيج، التي يُقدّر عددها ببضع مئات من الآلاف، يد النظام الضاربة في مواجهة الحركة الاحتجاجية، وكلاهما مستعدّ لاستخدام أقصى درجات العنف ضدّ المتظاهرين، بحسب السوابق. هذا يترك الجيش خارج المعادلة. من الصعب معرفة موقف الجيش فيما لو فشل الحرس والباسيج في احتواء الاحتجاجات: هل يسلك مسلك جيش النظام السوري، أم يقرّر التخلّي عن النظام كما فعل أيام الثورة على الشاه؟ ومن المهم هنا أن نراقب العلاقة بين الجيش والحرس الثوري، وهي علاقة بدأت تتغيّر مع غياب القيادات التاريخية للحرس الثوري، بمن فيهم قاسم سليماني وحسين سلامي وغلام علي رشيد، وغيرهم ممَّن طاولتهم يد الولايات المتحدة وإسرائيل. وكانت الاحتجاجات أخيراً أول اختبار للعلاقة بين الطرفَين بعد حرب الاثني عشر يوماً في يونيو/ حزيران 2025.

التدخّل الخارجي أيضاً يمكن أن يأتي باتجاهَين؛ فمن جهة، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخّل في حال استُخدم القمع الدموي ضدّ المحتجّين، وفي المقابل افتقد النظام الإيراني موقفاً روسياً – صينياً داعماً بقوة، ما يعني أن التدخّل هنا يترجم بغياب الدعم. وبعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تنامت الشكوك حول قدرة موسكو وبكين على فعل شيء لمساعدة حلفائهما فيما لو قرّرت واشنطن التدخّل. وفوق ذلك، يمكن أن يكون التدخّل الخارجي سلاحاً ذا حدّين. وما لاحظناه في الاحتجاجات الإيرانية أخيراً أن التهديد الأميركي بالتدخّل لم يكن فاقداً للمصداقية فقط بعد أن تراجع ترامب عنه، بل فشل حتى في ردع النظام عن استخدام القوة المميتة، وربّما جاء بنتائج عكسية. فإيران تتمتّع بهُويّة وطنية متبلورة وراسخة، والإيرانيون يرفضون في الغالب التدخّلات العسكرية الأجنبية أو فرض نظام من الخارج بالقوة، وهو ما لمسناه بوضوح أثناء الحرب أخيراً مع إسرائيل. لذلك قد يُلحق التدخّل الأميركي (وبالتأكيد الإسرائيلي) ضرراً بالغاً بالحركة الاحتجاجية. لذلك علينا، بالتوازي مع مراقبة عملية بناء الحشود العسكرية الأميركية الهادفة إلى إخضاع النظام، أن نراقب الوضع الداخلي الإيراني، وفيما إذا كانت الأزمة ستؤدّي إلى دفع الإيرانيين للالتفاف مجدّداً حول علم بلادهم، أم إلى إطلاق الاحتجاجات من جديد؛ وفي هذه الحالة مدى إمكانية تحوّلها إلى ثورة.

المصدر: العربي الجديد