الخلاف مع التيار الدرزي الانعزالي أو الانفصالي لم يعد خلافاً فكرياً عابراً، بل تحوّل إلى صراع على الهوية والتاريخ والمستقبل. هذا التيار يقدّم رواية مشوّهة عمادها تحميل القومية العربية والإسلام السياسي مسؤولية تراجع حضور الدروز، متجاهلاً السياق الاستعماري الذي دمّر البنية التاريخية، ويقفز فوق الإصلاحات الدينية والسياسية التي صنعت موقع الدروز في المشرق مثله مثل الخطاب التكفيري الذي يدعي محاربته. من هنا تأتي الحاجة إلى مواجهة هذا الخطاب بقراءة تاريخية وسياسية دقيقة، ووضع النقاط على الحروف.

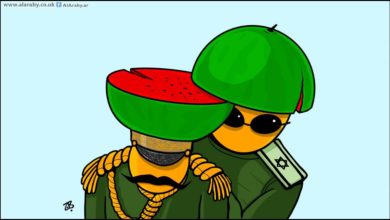

يبرز في السنوات الأخيرة ما يمكن تسميته بـ”اليمين الدرزي الجديد”، وهو تيار يتشكّل أساساً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتغذّى من خطاب اليمين العالمي والدعاية الرقمية لمؤثرين دروز يعملون داخل المنظومة الصهيونية. هذا التيار يعيد صياغة هوية الدروز في اتجاه انعزالي، يقدّم العداء للعروبة والتحالف مع إسرائيل باعتباره السبيل الوحيد لـ”حماية” المجتمع الدرزي، متجاهلاً الإرث التاريخي للشراكات مع المشرق العربي. عبر مقاطع فيديو ومنشورات قصيرة، يروّج هؤلاء المؤثرون لرواية مشوّهة ترى في الانخراط القومي خطراً، وفي الانغلاق الطائفي خلاصاً.

كما لا يمكن فصل صعود هذا التيار عن أفعال التيارات التكفيرية ذاتها، إذ أن جرائمها ومجازرها ضد المدنيين الدروز لم تُضعف فقط الثقة بالبيئة العربية الأوسع، بل منحت إسرائيل هدايا مجانية، إذ ساعدتها على تسويق نفسها كـ”ملجأ” وحامٍ وحيد للأقليات. بهذا، تتحمل التيارات التكفيرية مسؤولية مباشرة في تقوية نزعة الانعزال لدى بعض الشباب الدروز، وإتاحة أرضية خصبة لاستراتيجية إسرائيلية أوسع تقوم على تفتيت المجتمعات المشرقية.

الاستعمار لا القومية: الجرح الأول

يصرّ الخطاب الانعزالي على أن القومية العربية أدّت إلى تهميش الدروز، لكن الوقائع تقول غير ذلك. الاستعمار الفرنسي والبريطاني هو الذي فكّك المجال الدرزي التاريخي إلى أربع دول: لبنان، سوريا، فلسطين والأردن. هذا التقسيم لم يقتصر على رسم حدود سياسية، بل ضرب العمق الاجتماعي والاقتصادي الذي مكّن الدروز لقرون من الحفاظ على وزنهم السياسي والديموغرافي.

ثورة سلطان باشا الأطرش عام 1925، لم تكن مجرد تعبير عن وطنيّة عاطفية، بل ردّ فعل مدروس من النخب الدرزية التي رأت أن التنظيم الاستعماري يهدّد سطوتها الإقطاعية ومجالها الحيوي . وفي هذا السياق، يجدر الذكر ان الأمير شكيب أرسلان لعب دوراً بارزاً في مؤتمر القدس الإسلامي عام 1931، حيث دعا إلى توحيد الصفوف والدفاع عن القدس باعتبارها قضية الأمة كلها. مشاركته عكست التزام النخب الدرزية بالانخراط في الحركة العربية-الإسلامية ومواجهة المشروع الصهيوني بعيداً عن أي نزعة انعزالية. عرض الفرنسيون والبريطانيون على الدروز خياراً بديلاً: الانسحاب إلى جيب صحراوي مغلق مقابل ضمان بقاء محدود. لكن هذا الخيار كان يعني العزلة والانكماش، أي “مخيم اعتقال” أو محمية هنود حمر على أفضل تقدير. الدروز رفضوا، وكان قرارهم ثمنه باهظاً، لكنه حافظ على حضورهم في قلب بلاد الشام.

درع الأمير السيّد

شكّل إصلاح الأمير السيّد عبدالله التنوخي في القرن الخامس عشر نقطة تحول مفصلية في تاريخ الدروز، إذ أعاد صياغة فقههم بما ينسجم مع المذاهب السنية، ورسّخ شراكتهم مع المؤسسة الأشعرية. فبحسب دراسة وسام حلاوي (Les Druzes en marge de l’islam)، لم يقتصر دوره على تقنين الممارسات الدينية أو إعادة تنظيم المؤسسات المحلية، بل أرسى تقليداً دينياً متجذراً في الثقافة الإسلامية، خصوصاً السنية، مستفيداً من معارف الفقهاء والمتصوفة في عصره.

هذا التفاعل جعل من الفقه الدرزي أكثر رسوخاً ومرونة في آن واحد: رسوخاً لأنه استند إلى أدوات تأويل وتفسير استعارها من التجربة الإسلامية الكبرى، ومرونة لأنه سمح بتمييز داخلي بين طبقتين في المجتمع، العامة من جهة، وأهل العلم الباطني من المشايخ من جهة أخرى. هذا التمايز لم يكن قطيعة مع الإسلام السني، بل وسيلة لصياغة هوية فقهية خاصة بالدروز تعترف بجذورها الإسلامية وتبني عليها في الوقت ذاته. بذلك، أسس التنوخي لنظام فقهي ضامن لاستمرارية الجماعة، وموطّد لشرعية المشايخ، ومكرّس لشراكة تاريخية مع المركز السني جعلت الدروز جزءاً من معادلة الحكم المشرقية.

هذا الإرث التوحيدي لم يكن مجرد اصلاح ديني، بل كان ضمانة سياسية واجتماعية مكّنت الدروز من الحفاظ على موقعهم في قلب المشرق. وفي العصر الحديث، أصدرت هيئات من داخل الأزهر مواقف واضحة باعتبار الدروز مسلمين، وهو ما منح غطاءً فقهياً إضافياً لرؤية الأمير السيّد عبدالله التنوخي. بهذا، اكتمل جانب مهم من مشروع التنوخي التاريخي.

غير أن إسرائيل، منذ حرب الجبل عام 1984 حين استهدفت مقام الأمير السيّد في عبيه، عملت على ضرب هذا الأساس الرمزي والفقهي، محاولة إعادة إنتاج دروز معزولين ومقطوعين عن عمقهم الإسلامي والعربي، وتحويلهم إلى أداة وظيفية في مشروعها الأمني. وليس صدفة أن الشيعة والسنة لعبوا دوراً أساسياً في تأمين الظهير السياسي في معركة حماية إرث التنوخي في ذلك الوقت. إسرائيل تدرك أن هذا الإرث هو ما يحول دون تحويل الدروز إلى أداة طيّعة. لذلك تعمل على ضربه، سواء عبر الدعاية الدينية الزائفة أو عبر إشعال الفتن الميدانية.

من هنا، فإن الخطر الحقيقي على مشروع السيد عبدالله العابر للانعزال المذهبي يتأتى من اتجاهين: من التيارات التكفيرية السنية التي تنكر تاريخها الوسطي الجامع، ومن التيار الدرزي الانفصالي الذي يتنكر لإرث التنوخي نفسه. مواجهة هذا المشروع المزدوج تتطلب تمسك الدروز والسنة بخيار الشراكة التاريخية، وتعميق انفتاحهم على المكوّنات الإسلامية الأخرى، باعتبار ذلك الدرع الحقيقي في مواجهة محاولات التفتيت والاستتباع.

مقام النبي شعيب

من بين البدع المستحدثة التي يتبنّاها بعض الجهلة، تصوير مقام النبي شعيب على أنه مركز ديني خاص بالدروز. الحقيقة أن زيارة المقام تاريخياً لم تكن ذات بعد عقائدي، بل نتجت عن اتفاق سياسي-عسكري مع صلاح الدين الأيوبي. الأخير، بعد أن رأى رؤيا قبل معركة حطّين، أوزع ببناء المقام وطلب من الدروز حماية طريق الحج المسيحي من الغزوات الفرنجية. كانت وظيفة المقام سياسية استراتيجية لا أكثر.

اليوم، تحوّل هذا الإرث إلى مادة للدعاية الصهيونية التي تبالغ في رمزية المقام وتقدّمه كمرتكز لهوية دينية مزعومة. الأخطر أن بعض الدروز صدّقوا هذه السردية، فيما الواقع أن أهمية المقام كانت دوماً في سياق التحالف مع المركز السني. المفارقة أن بعض السنّة بدورهم يكفّرون الدروز لزيارتهم هذا المقام دون معرفة أو وعي بالعلاقة الرمزية لهذا المكان، كرمز لاتفاق سني درزي!

وفي السياق نفسه، تحاول إسرائيل في السنوات الأخيرة التأثير على الوعي الدرزي عبر تشجيع مقاربة “إثنية” مغلقة. فقد رعت دراسات وأبحاثاً في الأوساط الأكاديمية تروّج لفكرة أن للدروز تركيبة جينية مميزة تجعلهم جماعة منفصلة عن محيطهم العربي والإسلامي. هذه المحاولات ليست بريئة، بل هي جزء من ماكينة دعائية أوسع تسعى إلى إعادة صياغة الهوية الدرزية بما يخدم مشروع العزل والتوظيف الأمني داخل الاستراتيجية الإسرائيلية.

عاطفة بلا بديل

على المستوى السياسي الراهن، يظهر التيار الانعزالي في صورة أكثر هشاشة. فخطابه يقوم على جلد الذات وتحميل التيارات العروبية والاشتراكية مسؤولية كل الخراب، من ثورة سلطان باشا حتى تجربة كمال جنبلاط. يقولون إن دماء الدروز أُهدرت ولم تجد تقديراً من الأمة الكبرى. في جانب معيّن، هذا الإحساس مفهوم بعد الهجمة التكفيرية الأخيرة على السويداء، لكن المشكلة أن هذا التيار لا يطرح بديلاً. هو فقط يكتفي بالرفض والتذمّر.

لكن التجربة أثبتت أن إسرائيل لا تعترف إلا بمصالحها. في السويداء نفسها، تخلّت عن 35 قرية درزية وتركتها لمجزرة، فقط كي تزرع شقاقاً بين الدروز والسنّة، وتستخدم المأساة ورقة تفاوضية مع الحكومة المركزية في دمشق، وفي الوقت نفسه تُرضي البدو المنخرطين ضمن الجيش الاسرائيلي. هذه السياسة هي ذاتها التي مارسها النظام السوري السابق، عبر تهديد الدروز بالبدو لإبقائهم في “بيت الطاعة”.

حتى الشيخ موفق طريف من موقف حرصه الديني، وبعدما تبيّن أن إسرائيل تسعى إلى سياسة “فرّق تسد” واستثمار الانقسامات الطائفية، دعا الدروز في سوريا إلى معالجة قضاياهم مباشرةً مع دمشق، مؤكداً أن الحلول لا يمكن أن تأتي من الخارج بل من إطار وطني جامع. بينما اعتبر الشيخ حكمت الهجري أن حق تقرير المصير “مقدس” وطرح الانفصال كخيار مطروح لأهالي السويداء. هذا التباين بين الشيخين طريف والهجري، يعكس حجم الارتباك الداخلي، لكنه في الوقت نفسه يوضح كيف تحاول إسرائيل الاستثمار في النزعات الانعزالية على حساب الشراكة التاريخية مع بقية المكوّنات.

وهذا لا ينفي مسؤولية الجماعات التكفيرية عن طعن العلاقات الدرزية السنية في الصميم وتقديم خدمات مجانية لإسرائيل ومشروعها التوسعي وفتح المجال أمام الخطاب الانعزالي المدفوع من الخارج. وهنا يأتي أهمية أن يكون الشريك السني واعٍ لكل هذه الإشكاليات ويتحرك لاحتواء المسألة من التفاقم بتأكيد الخطاب الوسطي التاريخي.

المشروع الجامع أو الفوضى

التاريخ علّم الدروز أن العزلة لا تحمي، وأن الانغلاق لا يصنع موقعاً. ما حمى هذا المكوّن تاريخياً هو الإصلاح الفقهي والسياسي الذي قاده الأمير السيّد عبدالله التنوخي، وما هدّد وجوده فعلياً هو الاستعمار والتقسيم والانعزال. الخطاب الانعزالي والانفصالي اليوم ليس إلا استعادة لمقولات قديمة أُثبت فشلها، ومحاولة لإعادة الدروز إلى السجن الطائفي الصغير.

المطلوب اليوم رؤية أوسع: أن يتشبّث الدروز بشراكتهم التاريخية مع السنّة، وأن يعمّقوا انفتاحهم على الشيعة، في مواجهة مشروع يريد للجميع أن ينزف بلا نهاية. إسرائيل لا تستهدف الزعامات الآنية، بل تريد اقتلاع الحجر الأساس في الهوية الدرزية والمشرقية: إرث الأمير السيّد عبدالله. هذا الإرث الذي عماده الحقيقي ليس التقية أو الذمية كما يحاججون، وإنما مشروع توحيدي جامع وضامن ليس للمسلمين فقط وإنما لكافة الأديان في بلاد الشام.

الجواب على هذا المشروع لا يكون بتبنّي الانعزال، بل بالتمسّك بالتاريخ، وبمشروع جامع يرفض التفتيت ويعيد رسم العلاقة بين المكوّنات على قاعدة الاحترام والشراكة. تلك هي المعركة الحقيقية التي يجب أن يخوضها الدروز وحلفاؤهم اليوم، لا سجالات الانعزال ولا أوهام الهوية المنعزلة.

المصدر: المدن

إن الخلاف مع بعض رموز الموحدين الدرزي الموتورين ليس فكرياً عابراً، بل تجاوزها للهوية والتاريخ والمستقبل. بروايات مشوّهة تاريخياً عبر تحميل القومية العربية والإسلام تراجع دورهم “الدروز” متجاهلين دور الاستعمار الذي دمّر البنية التاريخية لشعبنا، قراءة تايخية موثقة عن دور الصhاينة والمستعمرين لهذا التشويه، وضرورة التمسّك بمشروع جامع يعيد رسم العلاقة بين أطياف المجتمع السوري على قاعدة الاحترام والشراكة .