فشلت أغلب الدول العربية في إنجاح عملية إدارة التنوّع في مجتمعاتها، دينيّاً كان أم مذهبياً أم إثنياً. وبالتأكيد، الرابط الأساسي في عملية إنجاح الفشل المستدام هذه متعلقةٌ بفقدان هذه الدول نظاماً ديمقراطياً فعّالاً أو في حدوده الدنيا، فالديمقراطية شرطٌ لا رجعة فيه لإنجاح عملية إدارة التنوّع على مختلف المستويات. وعلى الرغم من أن بعض التعريفات العلمية المتردّدة تعتبر أن الديمقراطية ليست شرطاً ملزماً، ولكنها، في الوقت نفسه، تعترف بأن الديمقراطية توفر بيئة مثالية لتحقيق نجاح عملية إدارة التنوع. أضف إلى ذلك أن التجارب التاريخية قد أوضحت، وبشكلٍ لا يترك مجالاً للشك، وقوع الفشل الكامل أو النسبي لمسار إدارة التنوع بشكله المثالي في كل نظام انتقص من الديمقراطية بأي طريقة. وذلك لأن الديمقراطية ضامنٌ أساسيٌّ لحقوق الأفراد وتطبيقها يعطي الحقوق نفسها، من دون زيادة أو نقصان، لمنتسبي المجتمع الذي تسود فيه. ومن ثم، تسعى العملية الديمقراطية إلى تأمين آليات فعّالة لحل النزاعات على مختلف أنواعها. كما أنها تسهّل إمكانية المعنيين بمسارها بتقبل خلافاتهم والقيام بعملية إدارة عادلة لهذه الاختلافات. ومهما سعت الأنظمة غير الديمقراطية إلى محاولة تحسين أداء إدارة التنوع لديها، خصوصاً في ما يخصّ الإثنيات والأديان، وحاولت سنّ قوانين تحترم التنوع لديها، وتعزّز الاندماج بينها، لكنها لن تنجح في أن تكون فاعلةً، بحيث تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة الفعّالة لجميع الفئات.

إدارة التنوع مسار معقّد من عمليات تنظيم (وتنسيق) الاختلافات والتباينات بين الأفراد والمجموعات داخل حيّز جغرافي مشترك. ومن الممكن أن يكون هذا الحيّز ضيقاً للغاية، لينحصر في المسكن أو مكان العمل أو موضع الدراسة، ويمكن أن يتّسع ليشمل مجتمعاً، أو قرية، أو مدينة، أو دولة. والهدف الرئيسي من حسن إدارة التنوّع والنجاح فيه هو تعزيز الانسجام والتعاون بين الأطراف المختلفة لما فيه من طريقة مثلى لاستثمار التنوع والاستفادة منه عاملاً إيجابياً بنّاء. ويتجاوز التنوع مسألة الدين أو المذهب أو الإثنية ليصل إلى حدود الخلفيات الاجتماعية والمستويات الاقتصادية.

حاول كل المستعمرين الإساءة إلى المفهوم الإيجابي في إدارة التنوّع ولعبوا على الاختلافات الدينية والإثنية والمذهبية، لإحكام سيطرتهم على الحيّز الجغرافي الذي استولوا عليه، ففي المجتمعات المستقطبة، يسهل تأليب جهةٍ على جهةٍ أخرى. ومن ثم، تسهل سيطرة الغازي او المحتل أو المنتدب أو “الحامي” على مختلف مكونات المجتمع المحلي من دون شديد عناء. في المقابل، أثبتت الدولة “الوطنية” التي تلت حقبة الاستعمار في المنطقة العربية، لما اتسمت به من صبغة استبدادية ولا مشروعية انتخابية، أنها أعظم نجاحاً في تطبيق سياسة “فرّق تسُد” من الاستعمار نفسه، فقد كانت عملية تعميق الشروخ الاجتماعية والدينية والمذهبية والإثنية هي القاعدة الأساسية في استراتيجيتها للإطباق المُحكم على مصائر مجتمعاتها.

حاول كل المستعمرين الإساءة إلى المفهوم الإيجابي في إدارة التنوّع

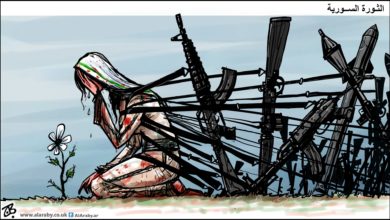

في سورية، وعلى الرغم من أن محاولات الانتداب الفرنسي بين عامي 1920 و1945 لتعزيز الانقسامات البينية في المجتمع قد فشلت، إلا أنها أسّست لنوع من “الوعي” السلبي الذي اجتاح وارثي حقبة الانتداب محلياً وإقليمياً ودولياً، فبدأ ترسيخ الانقسامات بين عرب وكرد، وبين مسيحيين ومسلمين، وبين سنة وعلويين. أما الباقي من فرص تعزيز الانقسام، فلم يتم نسيانها وإهمالها، بل جرى العمل عليها، على هامش المحاور الرئيسية التي اعتمدت الانقسامات الكبرى. وقد رسّخ نظاما الأسد الأب والأسد الابن من هذه العملية الشيطانية بنجاح حيناً وبنصف نجاحٍ في أحيان. وساهم في تعزيز هذا النجاح المؤسف انجرار كتلٍ لا بأس في عديدها وراء وهمٍ مستدام أصرّ أصحابه ومروّجوه على أن السوريين يعيشون في مجتمع “فسيفسائي” متجانس، وبأن بعضهم يحب بعضاً. ولقد أجّج هذا الشعور الكاذب جزئياً دور رجال الدين من عملاء أو من صناعة السلطة القائمة من جميع الأطراف. ولم تبخل السلطة على أحد منهم، إن خرج عن الصراط المتعرّج الذي خطته له، بالعقاب متنوع الشدة.

ودخل المجتمع الفخ بجزئه أو بكله، ووقع في حفرة التشرذم. كيف لا، وأفراده رعايا وليسوا مواطنين بما تعنيه هذه العبارة من مفهوم ما زال بعيداً عن الشعور وعن التطبيق؟ بل ساهم عديدٌ من رموزه ومن قياداته في تعزيز الوهم والكذبة الكبرى التي تتحدث عن تجانس ووئام افتقدهما السوري ليس نتيجةً لبيئته ولثقافته، بل نتيجة لعمل ممنهج من قبل حكّامه لتعزيز الانقسامات وتمكين ذاتها من الهيمنة عليه والحد من طموحاته الإنسانية الطبيعية للعيش بسلام ووئام مبنيَّين على عقد مشترك يضع نصب أعينه الوطن قبل الدين والبلاد قبل العشيرة. هذه الأولويات لا تفضي البتة إلى الانتقاص من دور الدين أو العشيرة أو سواهما من عوامل التفرقة والتمييز، حاشى لله، بل هي تساعد في تعزيز مفاهيم الدين والعشيرة وسواهما في إطار وطني ومواطني يسعى لإعلاء المصلحة العامّة أمام المصالح الفردية المتحاربة. وجب الانتقال من إدارة التوحش التي نجح في وضع لبنات ثقافتها النظام السابق، إلى تعزيز فرص نجاح إدارة التنوّع. فهل من مستجيب؟

المصدر: العربي الجديد