في استقبال وليد جنبلاط يوم الأحد، ظهر أحمد الشرع مرتدياً ربطة عنق، لأول مرة منذ برز اسمه كقائد لجبهة النصرة، مروراً بالتغييرات التي طرأت مع تحولها إلى هيئة تحرير الشام، وصولاً إلى امتلاك مقاليد الحكم في دمشق. وربطة العنق، كما هو معلوم، رسالة سياسية لأن القادة المحسوبين على التنظيمات الإسلامية السنّية يتحاشون ارتداءها، رغم عدم وجود اتفاق على تحريمها أو منعها. في حين فرض الملالي منعها في إيران بعد نجاحهم في استلام السلطة عام 1979، ثم أبدوا تساهلاً إزاءها في عهد الرئيس محمد خاتمي، من دون أن ينسحب ذلك على مسؤولي السلطة الذين لا يرتدونها حتى الآن.

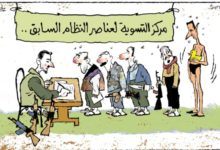

لا يُعرف ما إذا كانت رسائل الشرع موجَّهة إلى الداخل السوري أم إلى الخارج أولاً، إلا أنها بلا شك ترضي ميلاً سوريّاً عاماً إلى الاعتدال، أفضل تعبير عنه هو الميل التصالحي لدى السوريين في مناطق كان يُخشى أن تشهد أعمال ثأر وثأر مضاد. وإذا كان التنويه بهذا الإنجاز مستحقاً للسلطة، فهو مستحق لمتضررين من المرحلة السابقة غلّبوا اعتبارات السلم الأهلي على آلامهم الخاصة؛ هؤلاء مبعث فخر حقيقي، وأفضل تقدير لهم هو الاتفاق على العدالة الانتقالية من حيث المبدأ، في انتظار إمكانية الشروع فيها.

يحاول الشرع طمأنة المتوجّسين، خارجياً وداخلياً، من حكم إسلامي متطرف. وقد نجح إلى حد كبير حتى الآن، من خلال استحقاق السلم الأهلي أساساً، ثم من خلال لفتات شكلية. ومن المؤكد أن ذلك، على ضرورته، لا يرضي إسلاميين على يساره يخشون من تكرار تجربة انفراده بالحكم في إدلب، ولا يرضي إسلاميين على يمينه يرون أنه باعتداله قد يضيّع الفرصة المواتية لإقامة دولة إسلامية. الأخيرون يسجّلون مجمل إسقاط الأسد لهيئة تحرير الشام، متناسين الثورة التي فتحت باب التغيير أولاً، وتضحيات الملايين من أجلها، ومتجاهلين العوامل الخارجية التي منعت سقوط الأسد من قبل، ثم رحّبت به مؤخراً.

وكي لا ننسب التطرف فقط إلى الذين على يمين الشرع، يجدر الانتباه إلى شريحة ممن يحسبون أنفسهم على الثورة، ويفهمون الانتصار بالمعنى الضيّق للتغلّب، والذي يقود إلى تكفير “ثوري” لأولئك الباقين تحت سيطرة الأسد حتى إسقاطه، من دون توقف عند معنى انقسام سوريا بين سلطات أمر واقع، كانت أكبرها من حيث عدد السكان هي سلطة الأسد. أيضاً، بالمقارنة مع هذا المنظور “الثوري” الضيق، ظهر الشرع مدركاً استحقاقات موقعه، فتحدث عن الانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة.

لقد سقط الأسد؛ لعل تكرارها ضروري من أجل الذين لم يفكّروا بعد في المغزى الأوسع لسقوطه. إذ يمكن أن يُفهم إسقاطُه على منوال انتصار “ثورات” أيديولوجية سابقة، منها ما هو ديني كثورتي طالبان والملالي في أفغانستان وإيران، ومنها ما هو غير ديني كـ”ثورة” الضباط الأحرار في مصر و”ثورَتي” البعث في سوريا والعراق. هذا طريق مجرَّب للجمع بين السلطة والثورة، وفيه تُستخدم مزاعم الثورة لدعم التسلط والاستفراد في الحكم من قبل فئة، دينية أو غير دينية، غايتها المعلنة تحقيق أهداف كبرى غير واقعية، أو غير قابلة للقياس والمحاسبة تالياً.

ووضعُ الأيديولوجيا أمام السياسة وصفة مجرّبة خارج السلطة أيضاً، ويمكن تفهّمها في عقود خلت بسبب دأب السلطة على منع السياسة وتجريمها، ما أدى إلى محاربة السلطة التي تتلطى وراء الأيديولوجيا بأيديولوجيات أخرى. هذا يُفترض أنه انقضى، على صعيد الوعي، مع انطلاق الثورة عام 2011 بوصفها أولاً ثورة للمطالبة بالحريات السياسية، أي بوصفها ثورة ديموقراطية تهدف إلى إعادة السياسة إلى المجتمع؛ إلى إعادتها إلى مكانها الطبيعي أمام الأيديولوجيات.

اليوم، بعد إسقاط الأسد وانتهاء الانقسامات السابقة أو التقسيمات الإجبارية، يُفترض أن الخبرات التي راكمها السوريون هي ملك الجميع. هذا يصحّ على الثورات عموماً، ويصحّ على السوريين خصوصاً لما فُرض على معظمهم من أثمان باهظة. على ذلك يُفترض أن يكون ميدان السياسة مفتوحاً للجميع، باستثناء مرتكبي الجرائم والمحرِّضين على ارتكابها، فأمثال هؤلاء “في تجارب عالمية للعدالة الانتقالية” جُرِّدوا من الحقوق السياسية لمُدد تتناسب مع الجرائم المنسوبة إليهم.

إن إدراك فكرة انتهاء زمن الثورة والحرب، واستهلال زمن السياسة، يتضمن القبول بأن الملايين سيعبرون خطوط الفصل القديمة، وأن التحالفات المستجدة لن تكون على شاكلة الانقسام القديم. هي أولاً تحالفات يُفترض أن يحكمها الصراع السياسي، لا العنف، وهي تالياً محكومة بأنها ظرفية غير مستدامة، ولا بأس إطلاقاً في أن تكون تحالفات بعقلية المفرَّق لا الجملة. ومن المستحسن أن يؤخذ في الاعتبار ظرف الانتقال الاستثنائي في سوريا، حيث تشهد الظروف الاستثنائية في أعتى الديموقراطيات تحالفات الضرورة بين المتخالفين أيديولوجياً كرمى للسلم الأهلي، أو لمصلحة أخرى تعلو مؤقتاً على المبادئ.

ومن بديهيات السياسة أن الأصل فيها هو دفاع كل فئة اجتماعية عن مصالحها، وهذا لن يحدث سريعاً، لأن المجتمعات السورية تعرضت لتحطيم شديد في السنوات الماضية، والاستقرار الاعتيادي لن يستتب حتى عودة الملايين من مهجّري الداخل إلى أماكنهم، وعودة الملايين من اللاجئين خارج البلاد، أو من يرغب منهم في العودة. ذلك كله يستغرق سنوات، ويحصر الكثير من التوافقات الممكنة ضمن أطر عامة تتعلق بإطلاق عجلة الاقتصاد والحفاظ على السلم الأهلي، والعمل على مدوّنة دستورية تلبي المطالب المتعلقة بالتحول الديموقراطي، ولا تنتقص (على الأقل) من الحريات الفردية المتاحة من قبل، وفق القوانين السورية.

ومن مقتضيات السياسة اليوم البحث عن المشتركات، وتفادي ألغام النزاعات ما أمكن، من دون تفريط بحقوق أساسية. واختيار اللغة قد يساعد على ذلك، إذا صدقت النوايا، والعكس قد يحدث بطبيعة الحال عندما تروَّج خطابات بلغة تتعمد الاستفزاز أصلاً أو إثارة الشقاق. ثمة مثال ساخن، فقبل أيام قليلة كانت هناك مظاهرة في ساحة الأمويين في دمشق، نادى بعض المشاركين فيها بالعلمانية، وكان واضحاً أن هناك بينهم من هتف بالعلمانية على سبيل الاستفزاز، وهناك من هتف عن قناعة غير مدعّمة بمعرفة كافية.

ففي موضوع العلمانية، ثمة حقل دلالي صار مثقلاً بدلالات غير محبَّبة لدى كثير من السوريين، آخرها تقديم بشار الأسد نفسه علمانياً. وكان بعض العلمانويين العرب قد دأب من قبل على وضع العلمانية أمام الخطاب الديموقراطي، ليقدّم خدمة مواربة لأنظمة الاستبداد، ومنها سلطة الأسد، وثمة في التاريخ الغربي نفسه أمثلة على ديكتاتوريات علمانية، فضلاً عن تقديمها أحياناً كأيديولوجيا مضادة للإسلام تحديداً. هذا أمر واقع، يتطلب تعديله تراكماً دلالياً مغايراً يستغرق وقتاً طويلاً، بينما المطالب السياسية تقتضي ديناميكية لا تغرق في جدال لا طائل منه في المدى المنظور والمتوسط.

كان يمكن تجاوز الجدال برفع شعارات تركز على المطالبة بالديموقراطية، وبدستور يتماشى مع حقوق الإنسان، وهي مطالب قد تحظى بتوافق واسع، مع العلم أن الديموقراطيات الغربية العريقة مضت بمعظمها في هذا الطريق، من دون المرور بالجدال حول العلمانية. إلا أن هذا الاقتراح على وسائل التواصل لم يرُق للذين أرادوا أصلاً إثارة الشقاق، ومنهم أسديون صريحون وآخرون ظهر غرامهم بالأسد مع الشروع في إسقاطه. يقابلهم أولئك الذين لم يستوعبوا بعدُ سقوط الأسد، وبادروا إلى “التشبيح” بلا تمييز على المشاركات والمشاركين في المظاهرة، وأقلّهم عنفاً لفظياً هم الذين سخروا منهم لأنهم لم يكونوا يتجرؤون على التظاهر أيام الأسد، وكأن هذه “وصمة” لا تزول عن نصف السوريين بسقوطه!

من المؤكد أن حوالى نصف قرن من منع السياسية، تلاه انقسام على خلفية الثورة ثم الحرب، لا بد أن يتركا أثراً سلبياً سيجعل السوريين يتعثّرون مراراً في ممارسة السياسة. لكن، أيضاً للأسباب ذاتها، يُفترض أن يكون هناك تعطّش سوري لممارسة السياسة، وتعويض الانقطاع عنها منذ انقلاب البعث. ذلك الانقطاع جعل براغماتية الشرع تُبرزه بوصفه السياسي الوحيد، ومن الجيد أنه نجا من تهمة التكويع، ومن السيء أن يبقى منفرداً بهذه الميزة المذمومة وفق التربية البعثية الأسدية.

“المستحيل” يُطلب فقط في الثورات، بعد استنفاذ فرص السياسة، والآن هي فرصة السوريين لتجريب فن الممكن، وتفويتها من أي طرف سيكون مكلفاً جداً له وللجميع. ربما، في حالتنا، تكون السياسة مرادفاً للوطن.

(*) العنوان مستوحى من عبارة غسان كنفاني: أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟

المصدر: المدن