من يختار الأنظمة في الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية؟ غالباً ما تُدار العملية عبر علاقات مُعقّدة بين أنظمة ذات عمقٍ استخباريّ تَقسم بينها مصالح مشتركة، وهي على الأرجح أكبر من الدول العربية. أنظمة ليست مُتجانسة، إنما مُتحالفة في مساحات مُعينة بغرض التأثير في القرار السياسيّ إقليميّاً، تُحيّد الشعوب جانباً، تبحث عن الأكثر بطشاً، تسهّل وصوله ليكون رئيساً، ويستمرّ في دوره، طالما أثبت امتلاكه سلطة فولاذية على العباد وثروات البلاد، لا يسيطر سياسياً فقط، بل عسكرياً على الأرض وفي السماء.

هناك اعتقادٌ بأن البلدان التي تحكمها أنظمة عسكريّة تنتهي فيها المعارضة السياسية إلى السجن وأحياناً القتل. وتبعاً لفهم نظريات الخوف التربوية في علم النفس، ينحاز الشعب للنظام القوي خوفاً على حياته من الفناء، لأنّه يرى قتل النّاس بمبرّرات أمنيّة تخترعها تلك الأنظمة، تسوّقها في إعلامها، إضافة إلى تصديرها التجهيل إلى شعوبها، على أن الاحتجاج خيانة، والتفكير ينال من هيبة الدولة.

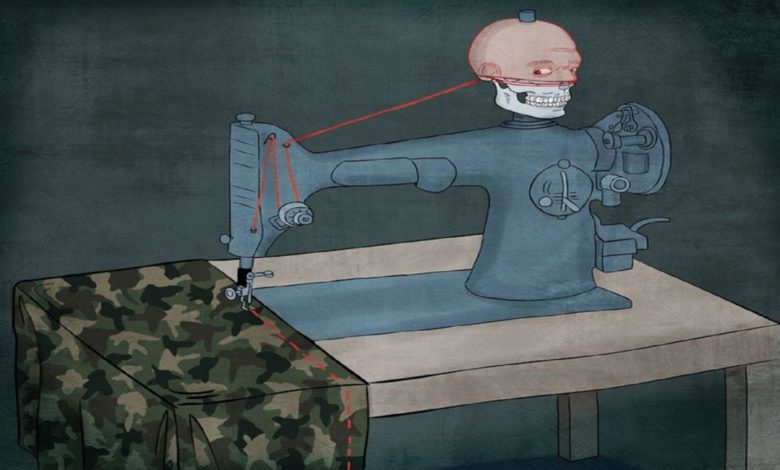

أنظمة تقبع فوق التراب العربي، لا تستشير شعوبها بشنّ الحروب، داخلية كانت أم خارجية. تزجّ شعوبها فقط دفاعاً عن سلطتها. الأدوار مكتوبة برعاية الدول التي تموّل الشرق الأوسط اليوم بالسلاح والموت. كلّما كان زعيم نظام عربيّ أكثر دمويّة أصبحت حظوته بالاستمرار أكبر، فوق السّلطة.

مرّت سنوات منذ اندلاع الثّورات العربية خلال العقد الماضي، ومرّت في أثناء مواجهتها ثورات مُضادّة، وبعدما هزمت معظم الأنظمة شعوبها، وأنهكت اقتصادها لتمويل القتل والنزاعات، نضجت لدى إسرائيل الاختراقات والخطط والقرارات. كانت تُراقب انهيار الشعوب العربية أمام آلة الطغيان العسكريّة للأنظمة الحاكمة.

اتّبع أغلب الزعماء في تلك الأنظمة مبدأ: أَرهِب شعبكَ، حصّن أجهزتكَ الأمنيّة، انشر الرعب، قنّن الخدمات البسيطة للحياة، احتفظ بحقّ الردّ على عدوكَ التاريخيّ؛ ثمّة من سيأخذ حقّك في ما بعد، حقّك بأن تبقى زعيماً تسكن قصور صمتكَ وتحكي عنكَ بلاغة الشّعارات ضدّ الحريّة والكرامة. هكذا يصبح الشعب أمامكَ مُطيعاً، وقرار الشارع ميّالاً إليكَ. أنت الحاكم مهما كان طغيانك عنيفاً، تذكّر بأنّ هناك من سيبرّرون جرائم القائد، حتّى لو طاولت أفراداً من عائلاتهم!

تستقوي الأنظمة التي أمامنا اليوم، في المنطقة العربية، على الشعب بالشعب نفسه. قامت عقوداً بتغذية الجوانب اللابشرية في الإنسان التي أشار إليها ألبير كامو. ومن السهولة بمكان أن يُصبح القتل فداءً للنظام أو للقائد الذي هو الوطن (…) مع التحفّظات على مفهوم الشّهادة دفاعاً عن البلد ضدّ العدو الذي يشنّ حرباً لابتلاع الأرض وقتل النّاس، لكن الشهادة توقّفت في بلد مثل سورية، مثلاً، لا يقاتل نظامها سوى المعارضة. كرّس نظام بشّار الأسد، الفداء المُغلق والمُحدّد، والذي لا يدعم أيَّ فرصٍ لنهوض الشعب السوريّ من الاستعباد. كان الفداء عند هذا النظام مثل محرقة بقية الأنظمة العسكريّة الشبيهة له في المنطقة العربية، والتي كانت تعزّز انتشار الفناء والفقر والخوف وتزيّف الشهادة، ذلك المفهوم النبيل بالتضحية دفاعاً عن الأرض والكرامة، والمستضعفين.

حين انتفضت الشوارع في سورية في الرُبع الأوّل من عام 2011، حقّر النظام العسكريّ الحاكم هناك كلّ من تجرّأ على التفكر بالحريّة، صنّفهم خونة، واجه أصواتهم بالسّلاح، فكان الردّ الثوريّ بالسّلاح أيضاً. ربّما كان في الحسبان أن النظام وحدَه، وأن العالم سوف يتضامن مع الشعب المُضطهد. ولخبرة النظام القادمة من بقية زملائه في شيطنة المعارضة، أخرج لهم المتطرفين من سجونه وفتح الحدود ليُدخِل الجهاديين والسلاح، وأثبت للغرب أنّه البديل الأفضل أمام سرديات الجهاد القاعديّ. كان يواجه مُسلّحين معارضين بخلفيات أيديولوجية مُتضاربة، متحالفة، وليست مُتجانسة، تشبه الأنظمة الكبيرة، مع فارق هائل أنّها لا تزال في مرحلة المُراهقة السياسية، هشّة، حالمة، لا تمتلك سلاح طيران، ليس لديها حلفاء يصنّعون السّلاح ويبيعونه لها، حلفاء يحلمون بقاعدة جويّة على البحر المتوسط. معارضة كانت تتخيّل أنّ لغة السّلاح كافية للمواجهة والانتصار، من دون النظر إلى توازن القوى والتحالفات والعمق الاستخباريّ في فهم البراغماتيّة الأسديّة للمنطقة.

لقد عانت العسكرتارية التي اعتمدتها فصائل المعارضة السورية من ضعف الوحدة والثـقة، كانت كلّ مجموعة مسلّحة تابعة للمعارضة تظهر عليها بثور عِلَلِ النظام في انقسام المجتمع، والتي بدورها همّشت سلطة الفرد (راجع مقالة الكاتب “في علاقة الإنسان السوري بالسلطة” في العربي الجديد، 9 /9/2024)، لتنمو سلطة الإنسان السوريّ كردة فعل ضمن مظلومية طويلة، وضعت الثورة السورية في مأزق الاستحواذ على الموارد الاقتصادية المتواضعة. كما فصلتها عن واقعها السياسيّ ونقلت معظم ما فيها من محاولات للتغيير إلى رؤى رومانسية بعيدة عن واقع قوات المعارضة التي لا تمتلك اقتصاد دولة. كانت هذه القوات تسعى لإسقاط نظام متفق عليه من صنّاع الأنظمة في الشرق الأوسط منذ عقود، هؤلاء الذين يتقاسمون مصالحهم على أرض سورية مثلما يتقاسمون مصالحهم في بلدان عربية أخرى برّاً وبحراً، نفطاً وغازاً وعمالة.

بمعنى أدقّ، كان على المعارضة المسلحة الحالمة أن تمتلك دعماً إقليمياً فيما لو نجحت بتصنيع رئيسٍ يقدم خدمات تتجاوز خدمات بشّار الأسد ومن يحركه في الدول الكبيرة. وبناءً على ذلك، فالعسكرتارية المضادّة التي طُبّقت في الثورة السورية انتهت للعب أدوار متواضعة يلّخصها الداعمون لتلك الفصائل، كما نشهد اليوم في إدلب وبعض مناطق شمال سورية، حتى التمثيل السياسيّ للمعارضة بات يقتصر على ما سُمّي “اللجنة الدستورية” التي أعدمت مفهوم الثورة مجازياً.

لقد ساهمت المعارضتان السوريتان، المسلحة والسياسية، على حدٍّ سواء، بالتزامن مع فقدان القدرة على الاتحاد ورصّ الصفوف، بوضع الإنسان السوريّ في اختبار سلطويّ ناشئ اسمه “اللجوء”. نقلته من واقع مواجهة سلطة المجتمع بثورة عفوية إلى مأساة تهجير تبدأ بالنزوح الداخلي، وتنتهي في المنفى المجهول. ولم يكن الإنسان السوري يسعى إلى السلطة، كان يريد كرامته وحريته، هذا ما كنّا نشعر به في الثورة السورية قبل أن تبتلعها العسكرتارية الجاهلة التي كانت تستورد أساليب الهيمنة الأسديّة ذاتها.

ما لم يتحرّر الإنسان في بلده ويشعر بقيمة نفسه كريماً حرّاً، مُصان الحقوق، يقاضي حتّى رئيس الجمهورية، لن تكون هناك حياة في تلك البلاد المُرتهنة للأنظمة الكبيرة، ستكون هناك اختراقات، عمالة، حياة مأجورة، حياة مستعارة، ولن يكون هناك إنسانٌ لهذا البلد، إنّما جسد في قطيع كبير يتكلم حين تريد السلطة ويخرس حين تريد الأنظمة.

عادةً ما يكون التفكير السياسيّ والنقديّ بلا مشاعر وعواطف ومواقف ذاتية. مسطرته الحياد والتحليل والقراءة الذاهبة نحو تفكيك الأحداث بمعزلٍ عن الاصطفاف والتجييش. وعند الاختبارات، تسقط الشعارات ويبقى صدى الكلمات مسلوبة الإرادة وبلا قيمة، شعارات تشبه من تفوّه بها، كبيرة من دون أثر مطابق لها. هذا بالضبط ما يأتي في وصف فقدان بوصلة النظرة السياسية الواعية إلى الواقع السوريّ المتغير، وفهم موازين القوى والتحالفات. اليوم وسابقاً السلطة تنظر إلى النّاس وقوداً لحروبها الداخلية، لا تهتم بتطوير أوضاعهم، تشجّعهم على الهجرة منذ عقود لتبقى جماعة الأسد في الحكم وفي مؤسّسات الدولة من دون وعي أو فكر أو كرامة.

بالنظر إلى تشكيل ردّة فعل الاحتجاج العسكريّ، بعد فشل المواجهة المدنية في الثورة السورية، سوف نلاحظ كيف جرى القضاء على نخب سياسية تم انتزاعها من المكان الاعتيادي لها، لأي شخص يمكن للنظام أن يقوم بتدجينه، وبجعله صورة مبالغ فيها عما يشكل سرّ استقوائه على الأشخاص: القتل لا الحوار. لكن الإدراك الواقعيّ لإشكالية الثورة العسكرية هو الانقسام الذي يعبّر عن لاوطنية النظام نفسه، فمخيّلة الثورة، مثلاً، كانت تستلهم مما تعلمته من حقب صرعات النظام السياسية، والتي كانت عسكرية أكثر في جوهرها، كانت كثيراً ما تركّز على إعادة استخدام الأساليب ذاتها في التعامل مع الآخر – المختلف. لذلك ولد الانقسام الاجتماعي في الثورة، وعادت سلطة المجتمع بصورة المعارضة المسلحة، غذّتها المصالح الفرديّة، ثمَّ العقائد المختلفة في بلد جمعه التنوع الديموغرافيّ والعرقيّ والدينيّ، لكنه لم يتجسد في تمثيل سياسيّ حقيقيّ عادل.

كانت هناك تبعية أحادية، تستمد منطقها من رُهاب العسكرتارية أيام الانقلابات وتقليد الحلول المُجربة في الأنظمة الشبيهة للسيطرة على الشعب، مثل أنظمة الحكم العسكرية في مصر والعراق وليبيا، لكن كل تلك البلدان ربما لا تشبه تماماً التعدّد الاجتماعيّ الكبير في سورية والذي كان سبب دمارها اليوم بسبب استخدام النظام له لضرب الجماعات الدينية والعرقية بعضها ببعض، والتي تتقوقع الآن ضمن مناطق النظام بعد تعرض معظمها للمجازر والتنكيل.

لننظر إلى تمثيل الفئات الاجتماعية السورية في مناطق سيطرة المعارضة، إنها تنغلق على أغلبية سنيّة، وستكون الجماعة الأكثر تمثيلاً هناك هي من أتباع العسكرتارية الجديدة كما نشهد اليوم.

المصدر: العربي الجديد