لم يبقَ ممن أعلنوا نيَّتهم تقديم ترشّحاتهم للانتخابات الرئاسية في تونس، المُزمع تنظيمها فيأكتوبر/ تشرين الأول المُقبل، سوى عددٍ نزيرٍ لم يتجاوز الثلاثة، الرئيس الحالي ومترشحان آخران، بعد أن أعلنت الهيئة العليا للانتخابات مساء السبت الماضي في بيان لها نتيجة الفرز. استقبلت الهيئة العليا للانتخابات منذ أسابيع قليلة ما يفوق مائة مُترشّح، سعى جُلُّهم في ماراثون استمرّ زهاء شهر، لاستيفاء شروط الترشّح القانونية، التي شبّهها أحد المُترشّحين (الصافي سعيد) بالأعمال الشاقّة، وهي العقوبة المصاحبة التي كانت تُسلَّط على عتاة المجرمين قبل أن تحذفها جُلّ البلدان من مدوّناتها التشريعية، لانتهاكها الصارخ حقوق الإنسان. ولا يتضمّن هذا التشبيه مُبالغةً، فالواقع يثبت صواب ذلك.

حين سنَّ الرئيس قيس سعيّد، منفرداً، دستور 2022، الذي لم يصوّت عليه سوى ما يناهز 20%، أدخل تعديلات هامّة على البنود المُتعلّقة بمنصب رئيس الجمهورية، ونصّ على دينه وجنسيّته لثالث جَدٍّ، فضلاً عن سنّه. وبهذه التعديلات التي أدخلها مقارنةً بدستور 2014، أقصى بحدّة مُزدوجي الجنسية، والشباب… إلخ. غير أنّ القانون الانتخابي القديم ظلّ سارياً، ولم تنقّح تفاصيله التي غدت رحلةً في السعير. لقد أوكل رئيس الجمهورية للهيئة العليا للانتخابات، التي عيّن جُلَّ أعضائها، مهامّ تشريعيةً، هي في الأصل من الصلاحيات الحصرية للبرلمان. لذلك، تلقّت الهيئة هذه المهمّة وتزيَّدت عليها، واستغلت فراغاتٍ تشريعيةً من أجل أن تُقصي مُترشّحين عديدين بدعوى عدم اكتمال ملفّاتهم. عدد التزكيات الشعبية التي حدَّدتها بعشرة آلاف تزكية، موزَّعة بين ما يقارب 160 دائرة انتخابية، فضلاً عن كمّ هائل من الوثائق الإدارية التي يُفترض أن تُوفّرها الدولة لمواطنيها، من دون نسيان بطاقة السجل العدلي، التي كانت وراء إقصاء جُلّ المُترشّحين “الجدّيين”، سواء مستشار الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، عماد الدايمي، أو وزير الصحّة في عهد حكومة حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، أو وزير الصحّة في آخر عهد الرئيس زين العابدين بن علي، المنذر الزنادي، أو العديد من المُترشّحين الآخرين، الذين يقبعون حالياً في السجن، على غرار زعيم حزب التيّار الديمقراطي، غازي الشواشي، أو رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى… إلخ.

أعلن المُترشّح الصافي سعيد، يوم الجمعة الفارط، أنّه انسحب من السباق قبل الأوان، وأنّه لن يُكمل الترشّحات التي أسقطتها الهيئة، وقد مُنحت فترة إمهال بـ48 ساعة. يعلن الرجل أنّه لم يعد قادراً على تحمّل هذا الإذلال كله، خصوصاً أنّ المنافسة بدت غير عادلة، تنتهك مبدأ تكافؤ الفرص انتهاكاً صارخاً لفائدة الرئيس الحالي، الذي تظلّ إمكانات الدولة ومواردها في ذمَّته، وهي الشبهة التي نفاها الرئيس سعيّد. هذا الانسحاب سبقه انسحاب آخر أعلنه المُترشّح نزار الشعري، الذي لاحقته السلطات القضائية بشبهات “شراء التزكيات”، وقد صدر حكمٌ بالسجن في حقّه وحقّ مدير حملته الانتخابية. اعتبر الشعري أنّها أحكامٌ انتقاميةٌ، وأنّ القضاء قد طُوّع لفائدة إزاحة المُترشّحين الجدّيين، والأمثلة عديدة لانسحابات احتجاجية أخرى.

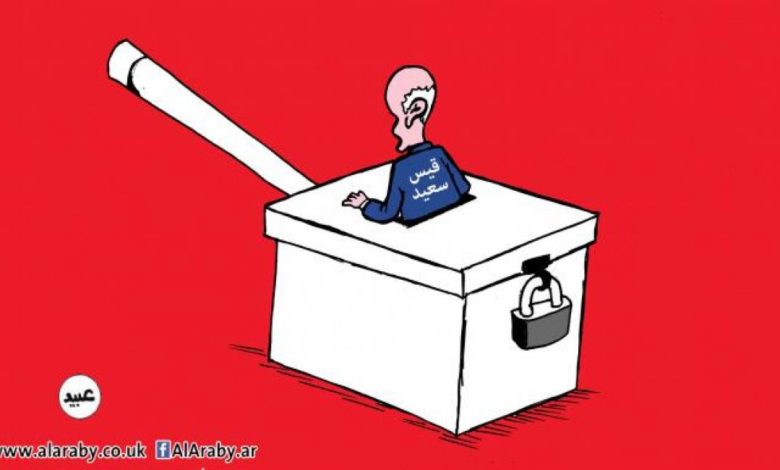

وبقطع النظر عن هذه الانسحابات، تدور شكوكٌ عديدةٌ في شأن هذه الشروط المُجحفة، التي تشي بفائضِ استعمالِ سلطاتٍ تقديريةٍ واسعةٍ منافيةٍ تماماً لروح الانتخابات التنافسية النزيهة والشفّافة. ويفترض أن يكون الصندوق فيصلاً بين المُتسابقين، غير أنّ الوثائق الإدارية العددية التي تتفنّن البيروقراطية الإدارية في منحها للمواطنين، وقد يصل الأمر إلى رفض تسليمها، خلقت غربالاً أوليّاً مُتعسّفاً، يُفرز من تشاء السلطة، أيّ من كان مُنسجماً مع هواها. يقول بعضهم إنّ الرئيس سعيّد اختار منافسيه، وهم الذين لا يُشكّلون خطراً انتخابياً حقيقياً عليه، فقد احتفظ الغربال في النهاية بعددٍ محدودٍ جدّاً.

عادة ما يُمثّل هؤلاء المُترشّحون عائلات سياسية، أو أحزاباً، أو فِكَراً كُبرى تعكس الرأي العام الانتخابي في تعدّده واختلافه، فضلاً عن مزاجه. غير أنّ ذلك لم يحصل مطلقاً هذه المرّة، لعدّة أسباب، لعلّ أهمّها أنّ الأحزاب همّشت منذ ألغى الرئيس سعيّد دستور 2014، فضلاً عن التعديلات التي أدخلها على مختلف القوانين الانتخابية، وهي تعديلاتٌ ألغت دور الأحزاب في السباق الانتخابي. فلقد انتقلت البلاد من نظام تنافسِ القوائمِ الانتخابيةِ (الحزبية) أو المُستقلةِ، إلى نظام اقتراح على الأفراد. فضلاً عن المواقف الضمنية المُجافيةِ للمنظومةِ الحزبيةِ وتحميلها أوزارَ العشريةِ الفارطة، بحسب الرئيس. أمّا السبب الثاني فهو مرتبط بالإيقافات والملاحقات المُتعدّدة الأشكال لعديد من رموز التيّارات السياسية؛ يقبع حالياً عشرات القادة السياسيين، الذين تولّوا قيادة أحزاب مثّلت مشاربَ مختلفةٍ، فراشد الغنّوشي وعبير موسى وغازي الشواشي وعصام الشابي وغيرهم حرموا المشاركة وهم يمثّلون عائلاتٍ سياسيةً عريقةً، على غرار الإسلاميين والدستوريين والتيار العروبي اليساري… إلخ، من دون اعتبار لعشرات الآخرين من رموز المجتمع المدني والإعلاميين. لذلك، أحجم بعضٌ منهم عن تقديم مُرشّحين (الإسلاميين خصوصاً)، أو عمد إلى الانسحاب، أو اضطر إليه اضطراراً لعدم استيفاء الشروط، وكلّها عواملُ حالت دون أن يكون للمُترشّحين للانتخابات الرئاسية تمثيلٌ واضحٌ لتيّارات وعائلات سياسية تقف وراءها.

وأخيراً، لن يدفع مناخُ الخوف والرقابة، فضلاً عن التخوين والاتهامات بالمؤامرة، المُترشّحين إلى الإفصاح عن أطروحاتهم ومشاريعهم السياسية. فخلال أيّام قبول الترشّحات تجري محاكمات عديدة وإيقافات مختلفة بتهم تدور حول التآمر على أمن الدولة (قضية جديدة أثيرت منذ أيام قليلة يُتَّهم فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنّوشي، ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ومديرة سابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد، هي نادية عكاشة… إلخ)، كما أُعلن من مدينة سوسة القبض على “خلية جوسسة”، تفيد الوقائع الأولى بأنّها تخصّ مجموعةَ أجانبٍ تعمل في مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء، المقيمين حالياً بتونس، وهم في الأصل قادمون من بلدان جنوب الصحراء.

انتهى شوطٌ أول من السباق نحو قصر قرطاج، بعد أن استُبعد ما يناهز مائة مُترشّح، وبقطع النظر عن جدّية بعضٍ من هذه الترشّحات، فإنّ إقصاءهم فيه كثير من الشطط والتزيّد، فضلاً عما يراه بعضٌ من تجاوزات قانونية فصّلها أستاذ القانون الدستوري بن مسعود، ووضعها في ذمَّة المَقْصيّين من أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية، في غياب المحكمة الدستورية، التي لم يُبدِ الرئيس حماسةً لإرسائها، حتّى يُحافظ على سلطات واسعة في تأويل القانون، وتوسيع مشمولاته.

ربمّا لن يجد التونسيون أنفسهم أمام عرض وفير بالمعنى السياسي للكلمة. ستكون اختياراتهم محدودةً جدّاً عدداً وعدَّة. لذلك لا يزال الرأي العام مُنقسماً؛ ثمَّة توجّه حالي يدافع عن مبدأ المشاركة حتّى بين خيارات كلّها غير مغرية، في حين يذهب بعضهم الآخر إلى المقاطعة، لسحب المشروعية من الرئيس، والتأثير مرّة أخرى على نسب المشاركة.

المصدر: العربي الجديد