إشارة عابرة أبداها الباحث، المستشار الفرنسي في الشأن المغربي ريمي لوفو، أن المحكمة التي قضت في الدار البيضاء بحظر الحزب الشيوعي المغربي في عام 1960، استندت إلى جملة من المبرّرات، لعلّ أبرزها أربعة: المغرب ملكية دينية، والملك أمير المؤمنين، وأنّ المغرب دولة إسلامية والإسلام مضمون وجودها، والمسّ بالدين مسّ بالأمن العام، وأن الأيديولوجيا المادية مرفوضة لأنها تتعارض مع مبادئ الإسلام (؟). فانتهت، بناءً على ذلك، وربما استناداً إلى حيثيات إضافية أخرى، إلى قرار منع حزب سياسي كان قد عمّر في البلاد قرابة 30 سنة قبل استقلال المغرب. وكان الحُكم في مرحلة من التوافق (الوطني) بعد صراعاتٍ سياسيةٍ داميةٍ وتحوّلاتٍ فكريةٍ مهمّة، في عهد حكومة عبد الله إبراهيم، التي لم تعمّر طويلاً، قبل أن يطيحها القصر، تمهيداً لبناء سلطة جديدة أدّت إلى الانفراد التام بالسلطات الأخرى، التي كانت ترسم مستقبل العمل في البلاد، وتهيّئ المناخ لقيام حكم مطلق دشّنه الحسن الثاني بإعلان “حالة الاستثناء”، التي ألغت مظاهر العمل السياسي في المغرب المستقلّ، أو المستقلّ شكلياً، حسب ما استنتجه المهدي بن بركة في 1962، رغم أنه واحدٌ من صنّاع معالمه.

ينبع المنظور الديني، المرتبط بالإسلام الذي بناه النظام الملكي في ضوء أسسٍ جديدة، من طبيعة المرحلة في علاقة بمفهوم السلطة ودور الملكية في بناء شرعيّتها السياسية والدينية بصورة أساسية، فضلاً عن الصراع، وطبيعته التآمرية، ضدّ المكوّنات المنافسة من مختلف التوجّهات، وحافظ على الأسس نفسها الضامنة لثلاثة أمور متداخلة: علاقة الدولة بالأيديولوجيا الدينية، والتحكّم بالمشهد الديني، وتوليد مقوّمات جديدة للحفاظ على الطابع الديني للدولة والتنصيص عليه في الدستور (1962)، بوصفة سلطة إلهية مطلقة وشاملة، وإضفاء نوع من الشرعية على الحركات الدينية المناوئة بالقدر الذي يسمح لها بالتحوّل عن المعارضة واعتماد المناصرة، ومن المنافسة باسم الدين إلى المهادنة في المجال السياسي، ومن التجاهل والقمع إلى الاستيعاب والإدماج، إن أمكن.

تستسهل الحركة الإسلاموية الخطاب السياسي الشعبوي، لأنه كان بالنسبة إليها الأنسب، قولاً وفعلاً، لمستوى ودرجة “الإيمان السحري“

ترافق ذلك كلّه مع عاملين أيضاً؛ داخلي تمثّل في استيعاب المشهد الديني من خلال الدستور المشار إليه والقوانين الناظمة للحياة العامة، وكذلك من خلال “شرعنة” السلطة الدينية في المخيال الشعبي، وتقوية مهام المؤسّسة الحامية للشؤون الإسلامية وأدوارها. وعامل خارجي، ذو أبعاد مختلفة، يكفي أن نذكر منها الاستقواء بأيديولوجيا الإخوان المسلمين، وتسخير أطراف من الحركة الإسلامية ومؤسّسات دينية لخدمة الأوضاع القائمة، وتزكية ما قد يفيد منها (وهو كثير) لضمان مزيد من السيطرة والتحكّم والشرعية والتبرير الديني لممارساتٍ كثيرة تحتاج عادةً إلى خطابات أيديولوجية مطمئنة، ذات طبيعة وطنية شوفينيّة، من خلال التركيز على الخصوصيات (الإسلام المغربي)، أو تحريض التيارات الانعزالية على خوض مختلف أشكال الصراع داخل المجتمع ضدّ ما قد يعتبر معارضةً أو خروجاً أو ارتباطاً بالأجنبي.

وممّا يثير في هذه الوضعية العامّة أن تطوّر الحركة الإسلاموية تحديداً، منذ انشقت عن مؤسّسة الإسلام السياسي الرسمي وصنوه الشعبي في أواسط الستينيّات، اعتمدَ الحركيّةَ طريقةً مباشرةً للتظاهر والظهور العلني في المجال العام، والصراع اللفظي أسلوباً أيديولوجياً في المواجهة، والعنف تصوّراً حاسماً لإحداث التغيير المطلوب بناء على الافتراض الإطلاقي القائم على اعتبار أنّ شريعة الله توجبه، والعمل بما اشترعه الرسول يفرضه في الدين والدنيا. ولم يكن المقصود بالمجال العام منذ البداية إلّا الخروج لمواجهة اليسار الوليد في مواقعه التعليمية، ومواجهة مختلف الأشكال التقدّمية والديمقراطية في الممارسة والحياة العامّة والخاصة، وهي الأشكال المتّصفة بالحرية النسبية قولاً ونهجاً، التي لم يكن وجودها في مختلف الأوساط والبيئات خافياً على أيّ ممارس ولا مهتم. والأوضح من ذلك أنها صارت تنتج حول ذلك كثيراً من الخطابات الأيديولوجية ذات الطبيعة التحريضية والتكفيرية بتأثير من الحركة الإسلاموية في المشرق العربي، سورية ومصر، من خلال البيانات التي كانت توزّعها في الأحياء الشعبية وفي المساجد المتروكة، بتدبير سلطوي ومراجعه الدينية، نهباً لطرقها المباشرة في نشر الدعوة، وأساليب تحقير التيارات السياسية المتبلورة في المجتمع من خلال تحقير الأحزاب التقدّمية واليسارية (الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حزب التحرّر والاشتراكية، اليسار الماركسي اللينيني…)، أو الأفراد الذين يمثّلون تيارات الفكر الإصلاحي والتقدّمي في البلاد (فاطمة المرنيسي، وعبد الله العروي، وعبد الكبير الخطيبي، وسواهم كُثُر).

انتصرت السلطة حين حوّلت المجال الديني في خمسة عقود من الاعتقاد الراسخ بالإسلام الذي بشّرت به الحركة السلفية الجديدة دينَ صلاح، إلى أشمل عقيدة لطاعة الله، والحاكم، وأُولي الأمر منكم

ومن الواضح أن نسبة التديّن ودرجته، وطبيعة الذهنيات المتعلّقة بالاعتقاد الغيبي، وسوء الأوضاع الاجتماعية المتأثّرة بالتخلّف الاقتصادي، والهشاشة بصفة عامّة، ساعدها في ذلك، بل جعل منها، في ظرفٍ وجيز، بالتقدير الذي سهلته العوامل المساعدة، ممثّلةً لبعض الأدوار التي فشلت فيها السلطة لضعف تبريراتها الدينية المصطنعة لمناهضة الاختيارات المناقضة، ولتقليص دور النفوذ المعارض الضاغط من الناحيتَين الأيديولوجية والنضالية، وأضِف إلى هذا أنّ الحركة الإسلاموية أصبحت تستسهل الخطاب السياسي الشعبوي، لأنه كان بالنسبة إليها الأنسب، قولاً وفعلاً، لمستوى ودرجة “الإيمان السحري”، الذي تتعلّق به جماهيرها المؤمنة، ولعلّها كانت ترى فيه خلاصها من كلّ شيء… إلا من السلطة السياسية التي “دجّنت” وجودها، وربّما موّلت حركتها، ولكنّها هيأت لها كامل أسباب الانتشار والتأثير والتحريض، إلى أن تجاوزت رمزيّتها الإيحائيّة في المجال الديني ما كان من اختصاص “إمارة المؤمنين”، أو “المؤسّسة الدينية” السلطوية الساعية إلى “حماية” المجال الديني وأمنه. وإذا أضفنا إلى ذلك اقترانُ فتراتِ عمليات كهذه في مراحلها المختلفة بسقوط العقائد الأيديولوجية الكبرى في حمأة الأزمات الخاصّة، بالإضافة إلى القمع المعمّم الذي أصاب (وأطاح في الوقت نفسه) مختلفَ الحركات الساعية إلى إقامة الإصلاح أو المطالبة بالتغيير، لأمكن القول إنّ الانتصار الأكبر الذي تحقّق للسلطة، في دائرة الاستبداد، أنها حوّلت المجال الديني في خمسة عقود من الاعتقاد الراسخ بالإسلام الذي بشّرت به الحركة السلفية الجديدة دينَ صلاح (“البيّنة” و”البَرِيّة”)، حرّرته من الاعتقادات البالية ومن الطرقية و”دين العجائز”، إلى أشمل عقيدة لطاعة الله، والحاكم، وأُولي الأمر منكم، ولنجاة المؤمن نفسه الذي لا يقاس إيمانه إلّا بالعمل الذي يأتيه في الدعوة ومقارعة غير المؤمنين بالحجّة، وبغير الحجّة، والتغلّب عليهم بالقوة إلى أن يتوبوا أو يموتوا على كفرهم.

وعلى هذا الأساس، تحوّل المجال العام إلى مجال شرعي لسيادة النهج الذي ارتضته السلطة المطلقة في ممارسة استبدادها على المجتمع وفي مجال الفكر، وعلى صعيد العقيدة التي هي في أساس سيادتها في السلطة دولةً دينيةً. عملية قلب وانقلاب في التدبير، وطريقة في استيحاء الأسس (من السلفية الجديدة)، وتغييرٍ لمسار بإدماج أطراف من الحركة الإسلاموية في المشهد الحزبي، وتأسيس وجود سلطوي يسعف الاستبداد: إجراءات فعلية مبنية على السيطرة والتحكم أساسها “الأمن الديني” الذي ترعاه المخابرات، وليس رجال الدين كما هو المعروف.

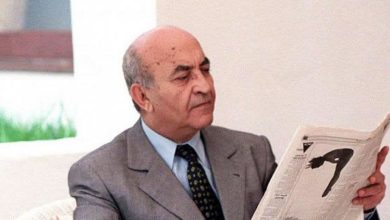

ونفهم من هذا أن العملية، في مجملها، وكذا في التاريخ المعاصر للمغرب، انتقلت من التأسيس إلى الإمارة، إلى الحياة الدينية للأفراد وللجماعات، إلى الفضاء الديني “الغيبي”، أي بناء على الدسترة، والمُلك والتملك، والمؤسّسات والأيديولوجيا والأدوات. فتطلّب هذا الانتقال الجذري خبراءَ في الدعوة من المشرق (فاروق النبهان، وبهاء الدين الأميري، وعمر مفتي زادة…) والمغرب (علال الفاسي، وعبد الكريم الخطيب، وتقي الدين الهلالي، وإدريس الكتاني، وعبد الكبير المدغري العلوي وسواهم…) وتمويلات غير محدودة وإلّا كانت منقوصةً ومراقبةً، وفاعلين سياسيين وغير سياسيين، محلّيين وأجانب.

تحوّل المجال العام إلى مجال شرعي لسيادة النهج الذي ارتضته السلطة المطلقة في ممارسة استبدادها على المجتمع وفي مجال الفكر

يتكلم بعضهم بطريقة مداهِنة عن مفهوم “تأهيل الحقل الديني”، ويدّعون أنَّه تحليل سوسيولوجي لتجاربه وتحولاته، وقد يكون، غير أنّ ما لا يقوله السوسيولوجي هو أنّ التطوّرات العامّة في الحقل الديني انتقلت، اعتماداً على الأسلوب السياسي لضمان السيطرة على الأوضاع القائمة، طرداً مع استحكام الاستبداد وانتشار أسلوبه وطرائقه المختلفة في مجالات العمل والحياة، من الوساطة إلى الترشيد، لأنّ المجال الديني أصبح أيضاً هو المجال الحقيقي للسيطرة، حين حوّل “الوعي الديني الجمعي” آليةَ سيطرةٍ وسلطةً موجّهة ضدّ “الدين المُؤول” الآخر (الوهابي أو الداعشي)، وضدّ دُعاته وممارسيه “غير الشرعيين”. وعلى هذا الأساس، أصبح الحقل الديني حقلَ تجارب واختبارات، وله صفة الهدف الاستراتيجي القادر على البناء وتغيير الأفهام، واقتراح السلطات الموازية لسلطة الدولة الدينية المتنفّذة. ولهذا أيضاً كانت مجالات الحقل الديني كثيرةً ومتعدّدةً استفادت أساساً من “مركزة إمارة المؤمنين” وتكثيف بناء المساجد (برنامج 20 مسجداً كلّ سنة) وإصلاح التعليم العتيق، وتنظيم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، وإحداث الهيئة العلمية للإفتاء، وتأسيس الرابطة المحمّدية لعلماء المغرب، وإطلاق إذاعة للقرآن، والموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الإسلامية، وإعادة تنظيم مؤسّسة دار الحديث، وتكوين الأئمة والمرشدات، وإحداث المجلس المغربي بأوروبا، وإطلاق خطّة ميثاق العلماء… إلخ.

مفاد هذا أنه كان انقلاباً في الرؤية النابعة من إحكام سلطة الدولة الدينية، من خلال مفهوم الاستبداد الذي لا يرضى إلّا بالشمولية، في “المجتمع الإسلامي” مالكيّ المذهب، الذي لا يقبل برحمة الاختلاف، ولا يرى في التعدّد إلّا الفرقة، كما يسخّر الطاعة والقدر المحتوم لجميع الأهداف المفترضة، دنيوية وأخروية.

المصدر: العربي الجديد