أحياناً ما يقارن الإسرائيليون أوضاع فلسطينيي الداخل المحتل بأوضاع نظرائهم في بلدان العالم العربي، وعادة ما توظف تلك المقارنة ضمن سردية مصوغة بعناية في الإعلام الإسرائيلي، غرضها إعادة إنتاج صورة أخلاقية، أو محاولة تبييض سمعة دولة عرفت منذ نشأتها بممارسة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، واغتصاب أرضه، فكلما اشتد الضغط الدولي، والرفض الشعبي العالمي لممارسات دولة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة والضفة الغربية، عادت هذه الأسطوانة لتلعب دورها، وتروّج أن ما تعرض له الفلسطينيون في مناطق مختلفة من العالم العربي أكبر بكثير مما تفعله إسرائيل. فخلال الأيام الماضية نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقالاً للكاتبة، فرانشيسكا بوري، عنوانه “في الشرق الأوسط تحديداً يتحدّث العرب عن إسرائيل” بدأته بما زعمت أنها شهادة لفلسطيني من مخيم اليرموك في دمشق يعلق فيه على ما شهده المخيم في سنوات بشّار الأسد، يقول: “في 1948 بقي أعمامي في حيفا، واليوم يعمل أبناء عمومتي أطباء ومهندسين.. أولئك الذين بقوا وجدوا أنفسهم أفضل حالاً ممن عاشوا بين العرب”. لم يكتف بعض الكتاب بذلك، وذهب بعضهم أبعد باعتبار أوضاع فلسطينيي الداخل المحتل أفضل بكثير من وضع نظرائهم في أوروبا، مثلما فعل الصحافي بن درور يميني في يديعوت أحرونوت.

ما ذكرته بوري امتداد لادعاءات قديمة مماثلة قام بها كتاب إسرائيليون آخرون، واعتمدت قياساً خاطئاً؛ من ذلك ما نشره موقع القناة الإسرائيلية السابعة قبل سنوات يستخدم المقولة نفسها، يتبنى مقارنة تاريخية بين أوضاع الفلسطينيين قبل 1967، وأوضاعهم الحالية. وفي هذا السياق، يرصد المقال كيف زادت أعداد الجامعات، وتحسّنت البنية التحتية، وتراجع معدل الوفيات، وارتفع معدّل العمر، وانخفض معدل وفيات الأطفال الرضع. غير أن المقارنة المستخدمة تتضمن خطأ منهجياً واضحاً؛ إذ إنها مقارنة عمودية تقارن أوضاعاً سابقة بأخرى حالية، مع تجاهل متعمّد للمقارنة الحقيقية، وما يمكن أن تطرحه من أسئلة عن إن كان التحسّن الذي شهده الفلسطينيون في الداخل المحتل يقترب من المستويات نفسها لدى اليهود الإسرائيليين، وعن الهوة الواسعة التي تفصلهم عن اليهود الإسرائيليين في كل مؤشّر من المؤشّرات، وإن كان مثل هذا التحسّن يمكن أن يبرّر نظام الفصل والتمييز. علاوة على أن هذه البيانات لا توضع ضمن سياق التطور التاريخي المنطقي، إذ يمكن لأي دولة، حتى التي تعيش تحت أنظمة استبدادية أو فقيرة، أن تسجل تحسناً نسبياً بمرور الوقت.

يشكل فلسطينيو الداخل نسبة تراوح بين 20-22% من إجمال سكان دولة الاحتلال، يعاني أكثر من نصف عائلاتهم (51%)، وما يقرب من ثلثي أطفالهم (62%) الفقرَ

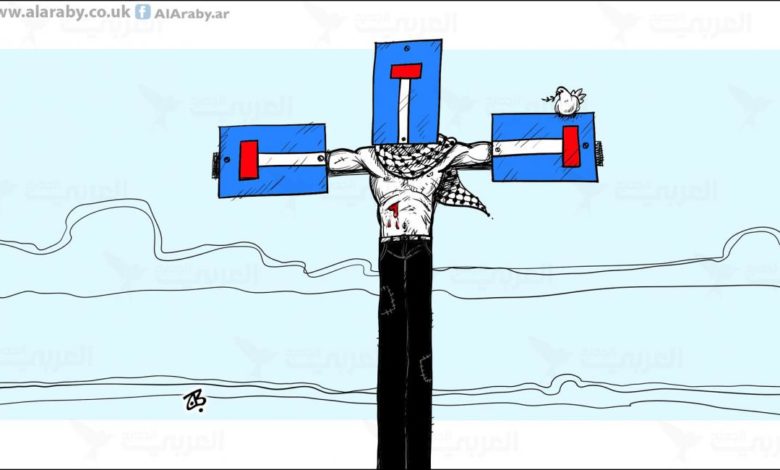

من العبث بالطبع اعتبار مثل هذه المقارنات أو غيرها بريئة، أو حيادية؛ فهي جزء من هندسة خطابية تبريرية، تريد القول إن الفلسطيني الذي عاش في دولة الاحتلال حظي بفرصة حياة أفضل، ومن ثم لم تكن المشكلة يوماً لدى إسرائيل، بل لدى العرب أنفسهم. وهي رسالة لا تحتاج إلى صياغة مباشرة أصلاً، ويكفي إسقاط النصّ على الوعي لتمرير فحواها وهدفها. غير أن التدقيق في هذه الرسالة ينبغي أن ينبع من ناحيتين: الأولى، أن المأساة التي مر بها الفلسطينيون في ظل نظام عربي مستبد لا يمكن أن تستخدم لتبييض سجل دولة أخرى تجاه الشعب نفسه؛ إذ لا يجوز استثمار جراح شخص ما لإنتاج رواية مفادها بأن الاحتلال أقل سوءاً، أو أن تتحوّل جريمة الاحتلال إلى فضيلة بمجرد زعمه أن هناك جريمة أكبر. فالاختلاف بين الجناة لا يلغي الجريمة، وكل مقارنة كهذه محاولة للهروب من جوهر المشكلة. أما الناحية الأخرى فهي أن مراجعة البيانات الإسرائيلية نفسها عن أوضاع فلسطينيي الداخل المحتل تكشف زيف هذه الادعاءات.

تكفي هنا الإشارة إلى بياناتٍ تبرهن على ذلك؛ إذ يشكل فلسطينيو الداخل نسبة تراوح بين 20-22% من إجمال سكان دولة الاحتلال، يعاني أكثر من نصف عائلاتهم (51%)، وما يقرب من ثلثي أطفالهم (62%) الفقرَ، وهي أرقام صادمة لو قورنت بنظيرتها لدى العائلات والأطفال من اليهود الإسرائيليين (15%، 23% على التوالي)، علاوة على أن حوالي 90% من المجتمعات العربية داخل الكيان الصهيوني تدخل ضمن التصنيفات الثلاثة الأدنى اقتصادياً واجتماعياً (ضمن تصنيف من عشر درجات) بحسب بيانات الهيئة المركزية الإسرائيلية للإحصاء. وتصل العنصرية ضد العرب إلى أنهم يحصلون على دخول أقل بنسبة 25-50% من نظرائهم من اليهود عن المهام والأعمال نفسها. يضاف إلى ذلك أن معدلات توظيف العرب وكذلك ساعات عملهم هي الأدنى بين جميع الفئات في إسرائيل، كما أنهم يعانون نقصاً كبيراً في التمثيل في الوظائف والقطاعات ذات الأجور المرتفعة، وقد تراجع ذلك أكثر مع بدء الحرب الأخيرة، وهو ما يعد رداً عقابياً على أحداث السابع من أكتوبر. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل يمتدّ، وفقاً لبيانات مركز مساواة المنشورة في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى حقيقة أن المجتمعات العربية في الداخل المحتل تشهد أعلى معدلات كثافة سكانية، ويزيد معدل وفيات الأطفال الرضع لدى فلسطينيي الداخل عن ضعف معدل وفيات الرضع بين اليهود، وهذا كله نتيجة لتقليص المبالغ المخصصة لدعم المجتمع العربي. يدل على ذلك أن المبلغ الذي كان مخصّصاً في ميزانية العام الماضي 24/25 لهذه المجتمعات كان 670 مليون شيكل (190 مليون دولار)، لكن ما جرى الموافقة عليه كان 87 مليون شيكل فقط (25 مليون دولار).

الاختلاف بين الجناة لا يلغي الجريمة، وكل مقارنة كهذه محاولة للهروب من جوهر المشكلة

لا تقتصر البيانات التي تظهر تهميش فلسطينيي الداخل ومعاناتهم من التمييز على ما سبق بالطبع، لكنها تكشف أن المقارنة التي تروّجها الصحافة الإسرائيلية عن تمتع فلسطينيي الداخل بأوضاع أفضل كثيراً عن غيرهم في العالم العربي، هي مقارنة غير صحيحة، خصوصاً أنها تقارنها بوضعهم في سورية خلال أعوام الاضطرابات التي عانى فيها الجميع، وليس الفلسطينيين وحدهم، أو تقارنها بوضع تاريخي سابق، بينما يعاني فلسطينيو الداخل التهميش المستمر والقوانين التمييزية، والمتابعة الأمنية المستمرة التي جعلتهم مواطنين من درجة أدنى. وهذا يعني أن نجاح بعضهم في التعليم والطب والهندسة لا يمكن أن يمحو واقعاً بنيوياً يصفه باحثون بأنه “فجوة ممنهجة”، فضلاً بالطبع عن التصرّفات الإجرامية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وجرائم الإبادة في غزّة. والواضح أن هذه المقارنة المبتورة تستهدف ثلاث فئات على وجه التحديد؛ فهي، من ناحية، موجّهة إلى فلسطينيي الداخل الذين تؤكد كل البيانات والتقارير تعرّضهم للتمييز، ومن ثم يصبح خطاب المقارنة بين فلسطينيي 48 وغيرهم في الخارج ليس تضليلاً فحسب، بل أيضاً محاولة لتجريد فلسطينيي الداخل من حقهم في المطالبة بالعدالة. وهي من ناحية ثانية محاولة لتخفيف ثقل الشعور الأخلاقي الذي ربما تسرب إلى فئة محدودة جداً داخل المجتمع الصهيوني، ممن رأوا الفجوة الأخلاقية الكبيرة بين ادّعاءات دولتهم وممارساتها الفعلية، وهكذا تتحول المقارنة رواية تعيد صياغة الهوية الأخلاقية الجماعية، أو بمعنى أدقّ هي خطاب يهدف إلى ترويج مزاعم كاذبة عن “نقاء الضمير”.

ومن ناحية ثالثة، تمثل هذه المقارنة رسالة إلى الغرب، أو الأنظمة الغربية على وجه أدقّ، تضع حياة الفلسطيني البائسة في مجتمع عربي مستبد، مقابل نعيمه المزعوم في ظل “الديمقراطية الإسرائيلية”، ومن ثم تنطلق إلى البحث عن ذرائع تبرير الصمت أو تقديم الدعم لإسرائيل. الملاحظ هنا أن تلك المقارنات لا تقدّم للجمهور الغربي بوصفها تعبيراً عن حرص أخلاقي، بل بوصفها شهادة لإثبات مزاعم “تفوّق النموذج الإسرائيلي”، واحتكار معيار الأخلاق.

توظيف مثل هذه المقارنة لمحاولة تبييض سمعة إسرائيل هو تلاعب قيمي يسعى إلى نقل النقاش من أساسه وتجاهل الأسئلة الصحيحة: هل إسرائيل تمارس سياسات استعمارية وتمييزية؟ هل تحرم شعباً كاملاً من حقوقه الأساسية؟ هل تبقي الملايين في سجن مفتوح في غزة؟ هل هي كيان عنصري، وهل مقاومة هذا الكيان أمر أخلاقي؟ صحيح أن الأنظمة العربية لم تقدم نموذجاً إنسانياً ولا تنموياً لشعوبها ولا للاجئين، لكن استخدام ذلك لإعادة صياغة صورة إسرائيل ليس سوى عملية تزوير ناعم للوعي. ولعل أخطر ما في خطاب المقارنة أنه يحول الضحية مادة دعائية، ويصوره “نتاج إحسان” داخل أرضه المحتلة.

المصدر: العربي الجديد