جرح السوريين لا يزال مفتوحاً، ينزف كلما خرجت شهادة جديدة أو انكشفت وثيقة كانت مدفونة في أدراج الفروع الأمنية أو خلف أبواب المشافي العسكرية. وها هو جرح المعتقلين فُتح من جديد مع نشر تحقيق “ملفات دمشق”، الذي كشف عن حجم هائل من الوثائق والسجلات الرسمية المرتبطة بالضحايا. لكن ما إن ظهر التحقيق حتى تسابقت صفحات ومنصات إعلامية أخرى إلى نشر صور ووثائق عن الضحايا، بلا ضوابط ولا حساسية تجاه الكارثة الإنسانية التي تكشفها. وهكذا انتقلت القضية من سياق استقصائي منظم إلى فضاء إعلامي مفتوح، حيث تحولت الأدلة إلى مادة استهلاكية تضيف إلى الألم ألماً جديداً.

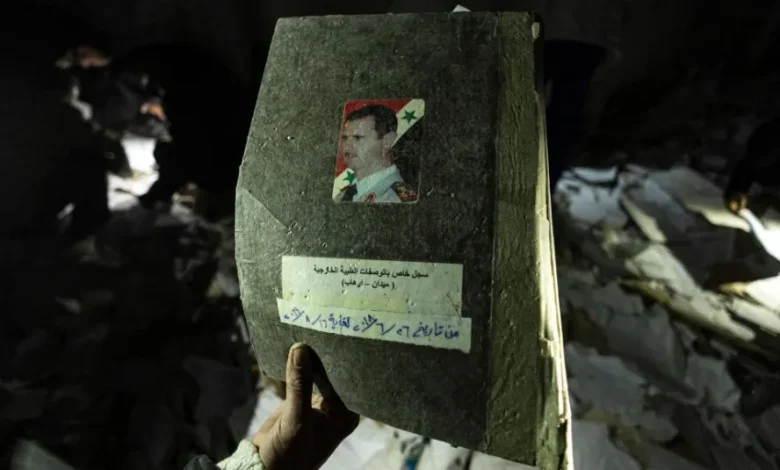

المشهد لم يقف عند حدود النشر الإعلامي، بل كشف حجم الفوضى التي رافقت سقوط النظام. فبدلاً من أن تتحرك السلطات لحماية الفروع الأمنية والمشافي العسكرية والقصور الرئاسية، بوصفها مسرح الجرائم ومخازن الأدلة، تُركت هذه المواقع مفتوحة للنهب والعبث، حتى رأينا على شاشات التلفزة كيف كان كل من هب ودب يفتش في الملفات الأمنية بلا أي رقيب. عشرات ومئات الآلاف من الوثائق التي كان يفترض أن تُعامل كأدلة وتحفظ وفق معايير قانونية صارمة، تحولت إلى غنائم في لحظة فوضى، وبيعت بالكيلو، وتوزعت أفراد ومنظمات وصحافيين وأجهزة استخبارات. وهكذا انقلبت ذاكرة السوريين من أرشيف رسمي إلى سوق سوداء، وضاعت معها معايير النزاهة والأصالة، لتُفتح الطريق أمام أسوأ سيناريو: ضياع الحقيقة وضياع إمكانية بناء قضية متماسكة أمام أي محكمة مستقبلية.

صمت السلطات والمنظمات

ومع أن الحكومة تلقت منذ أكثر من ستة أشهر الملف الذي نشره “ملف دمشق”، إلا أن لم تُبلّغ عائلات الضحايا بذلك، ولم تتحرك إلا بعد تصاعد غضب ذوي الضحايا، حيث اضطرت لإصدار بيان طالبت فيه بوقف النشر وتسليم الوثائق لها، ثم بثّت عبر صفحتها في فيسبوك فيديو دعائياً روّجت فيه لما وصفته بـ”إنجاز مفصلي”، بحفظ وأرشفة آلاف الوثائق المرتبطة بمحاكم الميدان والإرهاب. لكن هذه الخطوات بدت أقرب إلى محاولة لاحتواء الغضب وصناعة صورة إعلامية، أكثر من كونها التزاماً فعلياً بمسار العدالة. فلم تقدم خطة لحفظ الأدلة، ولا حدّدت جهة قضائية مستقلة لضمان نزاهة الملفات، ولا تعهّدت بإشراك أهالي الضحايا، ولا أوضحت ما إذا كانت الوزارة تمتلك أصلاً القدرة على استعادة الأرشيف المنهوب أو إدارة ملف بهذا الحجم. كيف يمكن لسلطة تقول إنها تمثل مرحلة انتقالية نحو العدالة أن تمتلك شهادات وفاة أو صور تعذيب أو قوائم بأسماء المفقودين، ثم لا تخبر ذويهم ولا تعلن آلية رسمية للتعامل معها؟ وكيف يمكن الوثوق بأي مسار عدالة في ظل هذا التسيّب الإداري والأخلاقي؟

ولم يقتصر الصمت على الحكومة وحدها، بل امتد ليشمل بعض المنظمات السورية التي اعترفت، بعد نشر “ملف دمشق”، أنها تمتلك مثل هذه الوثائق منذ أن سقط نظام الأسد، لكنها لم تكشف عنها إلا حين وردت أسماؤها في التحقيق الاستقصائي. هذا الاعتراف يثير أسئلة جوهرية: لماذا تكتمت تلك المنظمات؟ وكيف حصلت على هذه الملفات؟ ولماذا لم تُبلّغ أهالي الضحايا أو تعلن عن وجودها في وقتها؟ إن صمتها لا يقل خطورة عن صمت السلطة، لأنه يضع علامات استفهام حول معايير الشفافية، وحول ما إذا كانت هذه المؤسسات تتعامل مع الأدلة كأمانة للضحايا أم كأوراق تفاوضية في سوق السياسة والإعلام.

والمفارقة أن بعض تلك المنظمات شنت حملات شرسة لتشويه سمعة المحامي إبراهيم القاسم، وصلت إلى حد تهديده بحياته وتصفيته لرفضه مشاركتهم صور”قيصر” التي كان مسؤولاً عنها بصفته رئيساً لمجموعة ملفات قيصر، فقط لأن موقفه كان واضحاً بتسليم الصور للضحايا وعائلاتهم فقط، وترك الحرية لهم في التعامل والتصرف بما يخص شهداءهم وفق ما تراه هذه العائلات. هذا الموقف المبدئي الذي تبناه القاسم يكشف حجم الخلل في طريقة تعامل بعض المؤسسات مع الأدلة، ويؤكد أن القضية ليست مجرد خلاف إداري، بل صراع حول جوهر العدالة وحق الضحايا في المعرفة والسيادة على ذاكرتهم.

تحويل المأساة إلى مادة إعلامية

تسريب وثائق الاعتقال إلى وسائل الإعلام وصفحات التواصل من دون أي رقابة قانونية أو ضمانات لحفظ الأدلة لا يفتح باب المعرفة، بل يغلقه، لأنه يطعن في القيمة القضائية لهذه الملفات ويضعف من إمكانية استخدامها لاحقاً أمام المحاكم. وما زاد من الشعور بالإهانة أن إحدى المؤسسات الإعلامية اختارت أن تحتفل بذكرى تأسيسها في دمشق بعرض مشنقة صيدنايا الأصلية كقطعة “تاريخية”، مشنقة أزهقت آلاف الأرواح تحوّلت إلى ديكور احتفالي وسط الأضواء والضحكات. هذا السلوك لا يمثل مجرد سقطة مهنية، بل إعادة إنتاج للعنف ورمز للموت يُستخدم كعنصر بصري في مناسبة إعلامية، وكأنه رسالة قاسية للضحايا تقول: “سنعرض موتكم كما نشاء، وبالشكل الذي يخدم مسرحيتنا الإعلامية.”

ومع هذه الإثارة والتشويق الإعلامي بقي صوت الضحايا وأهاليهم هو الأوضح والأصدق: “ليش عملتو كل هالتشويق، وبالآخر ما في أي معلومة تطفي الحريق يلي بقلبنا؟” هذا السؤال المؤلم يلخص الفجوة العميقة بين ما يُعرض في الإعلام وبين ما ينتظره الناس فعلاً، إذ لا يبحث الأهالي عن صور إضافية أو صدمات جديدة، بل عن حقيقة واحدة تحدد مصير أحبّتهم.

الطريق نحو العدالة

العدالة تُبنى بشكل مؤسساتي تبدأ من لحظة السيطرة على مسرح الجريمة، مروراً بتوثيق الأدلة وحمايتها، وصولاً إلى تمكين الضحايا من الاطلاع على المعلومات التي تخص أحبّتهم. السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم هو: ما الفائدة من تزويد الإعلام الدولي بهذه الأدلة بعد أن هرب رأس النظام ومعه عشرات الآلاف ممن تورطوا في الجرائم؟ هل الهدف إحداث صدمة جديدة، أم تحويل الملف إلى مادة تصلح للترويج والسبق الصحافي؟ إن لم تكن هذه الأدلة في يد مؤسسات قضائية مستقلة، فإن قيمتها أمام الرأي العام لن تعني شيئاً في لحظة المحاكمة، ولن تفتح الطريق نحو المساءلة، بل قد تُستخدم لإثبات عدم أهلية الحكومة الحالية لإدارة ملف العدالة من أساسه.

ما يحتاجه السوريون اليوم ليس صوراً جديدة ولا تحقيقات استعراضية، بل آلية وطنية صارمة لحماية الأدلة، ومجلساً مستقلاً للضحايا، وهيئة عدالة انتقالية تمتلك صلاحية إدارة الأرشيف، وتوثيقه، وحمايته، وإعلان نتائجه بشفافية. الأدلة ليست ملكاً لمن حصل عليها، بل ملكٌ لأهالي الضحايا وللعدالة. وكرامة السوريين ليست مادة للنشر ولا زينة لاحتفال، بل أمانة في أعناقنا جميعاً.

حين تضيع الأدلة تضيع العدالة. وحين تُهان كرامة الضحايا تُهان الذاكرة الوطنية. وما سيحكم على المرحلة الانتقالية ليس الشعارات ولا البيانات، بل قدرتها على حماية الحقيقة وصونها، لأن الحقيقة هي آخر ما تبقّى للسوريين، وإذا ضاعت ضاع كل شيء.

المصدر: المدن

قراءة موضوعية عن الأدلة التي عبث فيها عن جرائم النظام البائد ، لذلك يجب الحفاظ على الأدلة حتى لا تضيع العدالة. وتُهان كرامة الضحايا وتُهان الذاكرة الوطنية. وعلى الحكومة بالمرحلة الانتقالية العمل وليس الإكتفاء بالشعارات والبيانات، بل حماية الحقيقة وصونها، لأن الحقيقة هي آخر ما تبقّى للسوريين، وإذا ضاعت ضاع كل شيء.