ظهرَ الأمين العام لواحد من أقدم الأحزاب السياسية في المغرب (الحزب الشيوعي، 1943) بموقف على “فيسبوك”، في استجابة غير متوقعة، وهو يدعو “مؤثرة” تتغنّى بشعبويتها في الشبكات الاجتماعية، وغالباً ما تتعرّض لهجماتٍ بسبب التصوّرات الذهنية التي تعبّر عنها والانقلابات السلوكية التي مثلتها، للالتحاق بحزبه، مادّاً لها يده بإلحاح وهي لا تجيبه، بطريقة فيها دَلَالٌ وغمزات، إلا بالاحتمال المقرون بالشك، وفوق الالتحاق بالحزب، الذي فيه “شرفٌ لها” كما رأت، لتزكية تَرَشُّحِها معه، كما هو المطلوب، بعد أن قررت أنها سوف تتقدّم للانتخابات المقبلة لتحقيق الأهداف التي تعبّر عنها، ولعل الأمين العام وجد في أهدافها ما يبرّر موقفه ويشرح دعوته. فكرته مبتدعة، وقد يراها رفاقُه مستهترة تكسر نوعاً من “الجدّية” المرتبطة بالعمل السياسي المنظّم، فَيُرَى منه المناضل كرسول يدعو إلى الإصلاح والصلاح. أما فكرة “المؤثرة”، ولعلها شطحة “تكنولوجية”، فهي جريئة يمكن أن تقلب العمل السياسي بالادّعاء إلى حلبة للراقصين الجدد على إيقاعاتٍ مختلفةٍ يوقّعها المتحكّمون في الشبكات الاجتماعية للأهداف التي يروْنها مفلحة في الضبط والتحكّم.

لا يهمّ الكاتب هنا من هذا، في الواقع، إلا الرمزية التي تُلْقِي بنعوتها على ما أدْعُوهُ في هذا المقال “البنية الحزبية” السائدة في المغرب، وبالتحليل الذي يؤكّد بوضوح أنّ هذه البنية أصيبت في هياكلها بتحوّلات كثيرة أوصلتها، بعد أزيد من تسعة عقود وصراعات، إلى ما هي عليه اليوم من وجود. وربما كانت تجربة الحَراك الشبابي (جِيل زد) في مختلف المدن المغربية هذه الأيام، بصرف النظر عن طبيعته وشعاراته وما سبَّبه، تعبيراً عن ذلك من بعض النواحي.

أفهم، في المنطلق، أن للتجربة الحزبية المغربية، في حد ذاتها لا بالمقارنة مع غيرها، تاريخ طويل، ولعلها لذلك مرّت بأربع مراحل متداخلة أعرضها، باختصار: مرحلة أولى، عدّها بعضهم، من حيث التكوين، “زوايا” شبه دينية ارتبطت بالعمل الوطني، فكانت هي الشكل المنظّم الذي يتماشى مع الاعتقاد الديني في مناخ من الدعوة “السلفية الجديدة”، ونشوء نخب عربية التوجه دينية الاعتقاد، تطمح إلى بناء مجدٍ سياسي يرتبط بالتحول الاقتصادي والتجاري الذي كان عنوان نهضتها في المجتمع التقليدي القبلي. ثم المرحلة الثانية، في أعقاب استقلال 1956، ومناخ التحرّر العام الذي برّز علانية كثيراً من الفئات التي سعت إلى التعبير عن وجودها واختياراتها بصورة سياسية وفي علاقة بالنظام الملكي نفسه، فتأسّست أحزاب من جميع الاتجاهات تقريباً، مثلما حاولت التعايش السياسي تحت مسمّى “التعدّد” الذي أريد له أن يكون “ظاهرة مغربية” تعبر عن الاختلاف ضدّاً على التجارب المشرقية (العراق وسورية ومصر) والأخرى المغاربية (تونس والجزائر منذ 1962، وليبيا منذ 1969). وارتكزت المرحلة الثالثة على السياسة التي اتبعتها السلطة لتكسير شوكة الأحزاب الوطنية الكلاسيكية التي كونت المعارضة الديمقراطية (البرلمانية)، خصوصاً أنها كانت تتغنّى في تلك المعارضة بإرثها الوطني الداعي إلى بناء المغرب الجديد، والحدّ من أوتوقراطية الحكم المطلق الذي أقامته الملكية… إلخ. وقد سعى النظام الحاكم إلى إقامة أحزاب جديدة تدين له بالولاء، فأصبحت في مركز الخريطة الانتخابية عندما جاء “المسلسل الديمقراطي” في 1975، لكي يفرش لها الطريق نحو السلطة، بوصفها أحزاباً إدارية تستقطب “الأعيان” وجميع الطامحين إلى تحقيق مختلف الترقيات الاجتماعية بفضل الفساد وتزوير أصوات الناخبين والتزكيات المُجزية، وغير ذلك. ومرحلة أخيرة استوت فيها البنية الحزبية بجميع مكوناتها (36 حزباً) على قاعدة الولاء الشرعي للسلطة الحاكمة، خصوصاً بعد التصويت بالإيجاب المطلق تقريباً على الدستور الممنوح عام 1996، لانتفاء أهم المبرّرات التي جعلت من بعضها الأساسية، من قبل، أحزاباً ذات توجّهات وأيديولوجيات وبرامج ومعارك. إلا أنها وصلت إلى الباب المسدود بسبب التنافسية التي أوجدها سوق العمل السياسي الانتخابي، وكذا بسبب أزماتها الذاتية المرتبطة بطبيعة التنظيم الذي ظل خاضعاً للزعيم المتحكم، أو بحكم الولاء الشرعي للسلطة بالنظر إلى وجود قضايا سياسية، ذات بعد وطني من حيث التأويل، تدعو إلى ذلك، كالصحراء أو مواجهة العدو الخارجي، أو قضايا أخرى تكون فيها الدعوة الوطنية مناورة مباحة وممكنة.

تحوّل العمل السياسي إلى خدمة من الخدمات المكتسبة في سوق التداول السياسي الانتخابي

أستطيع أن أعدّد عوامل كثيرة تختلف أهميتها باختلاف الحالات الحزبية، إلا أن هناك ثلاثة رئيسة أراها قد فعلت في البنية الحزبية السائدة: أولها، ما يمكن وصفه بانهيار الصيغة الأيديولوجية والعَقَدِيّة بالنسبة لتلك الأحزاب التي راهنت على المعارضة، من المنظور اليساري (“التقليدي” و”الجديد”)، طوال حقبة مديدة من تاريخ المغرب المعاصر. ويمكن التأكيد أن فئة من الأحزاب السياسية تخلت نهائياً عن أهدافها الاستراتيجية التي تبلورت في الصراع من قبل (حزب الاستقلال، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم والاشتراكية..)، وهي التي استوطنت المشهد السياسي أزيد من عقدين بسياساتها المعارضة على مستوياتٍ كثيرة، سواء للمطالبة بقيام الديمقراطية الحقيقية، أو معارضة الصيغ الدستورية الممنوحة، أو من خلال المطالبة بانتهاج سياسة إصلاحية شعبية رشيدة تحقق الازدهار للشعب. وثانيها، أن العمل الحزبي الداخلي اتسم في كثير من تجاربه بالاستبداد والتحكّم والزعامة الشخصية وصراع الأجنحة، فضلاً عن الولاء الشخصي ذي الطابع العاطفي الخاص الذي أعتَبِرُهُ أشد أنواع التحكم الفردي قوةً في فرز الأغلبيات المضمونة، أو في تقوية جبهة الفريق القيادي المتحكّم، أو في تعزيز الوحدة المتوهمة بين الفرقاء المتناقضين. والأحزاب التي استندت، في عملها التنظيمي، على المركزية الديمقراطية مثلاً، وهي في الغالب أحزاب اليسار ومنظماته، رسَّخت في غالبِ ما يُعْرَفُ، ديكتاتوريات صلبة انتهت، في التجارب المعروفة، بانشقاقات كبيرة، أو صغيرة أوْعَزَت بها السلطة وصادفت هوى المصالح الخاصة لدى الزعماء المتحكمين. ثالث العوامل، أربطه بتعثر فرص الترقية الاجتماعية والسياسية بحكم الانغلاق الذي يفرضه التنظيم الهرمي على الكفاءات والطموحات والاختيارات التي لا تجد متنفساً لها داخل بنية السيطرة والخضوع. والذي أعنيه أنَّ الانتماء في علاقة بالتجربة الحزبية المنظمة، التي تكاثرت وتعاظمت مع فترة انطلاق ما سمي “المسلسل الديمقراطي” (1975) دفعت بالنخب المهمشة والطامحة إلى معترك العمل “الديمقراطي” طمعاً في جني الخيرات المادية والمعنوية التي ولدتها ديناميكية العمل الحزبي نفسه والانتخابات العامة (بلدية وتشريعية) بطريقة برغماتية من حيث الإدراك، و”متوحّشة” على مستوى السلوك.

واجه هذا الاندفاع، في غالب الأحيان، نوعين من الكوابح: أولها، ضيق الخريطة الانتخابية والتقطيع الذي فرض عليها، بالإضافة إلى الإجراءات التي كانت تحدّ دوماً من تحويل الاندفاع (السياسي) إلى اختيار سياسي في هذا الاتجاه أو ذلك، بقدر معيّن من الحرية أو بدونه. ومن المعلوم أن وزارة الداخلية، الفاعل السياسي الأساسي في مختلف التجارب الانتخابية، وكذا خُطَطَ توليد النخب الحضرية والقروية، كانت تعمل بالقمع والتزييف على نمذجة جميع العمليات المرتبطة بالتوجهات السياسية وتقنينها، فكان شراء فئات من النخب، من خلال إغداق خيرات معينة عليها، عينية ومادّية، كافياً لضمان ولائها لسياسة النظام على أكثر من صعيد وواجهة، وللتوجّهات الخاصة التي يتطلبها جهاز وزارته (الداخلية) على الصعيد المجتمعي المباشر. وغير خافٍ أن وزارة الداخلية أوجدت من عدم أحزاباً كاملة غير منقوصة (الأحرار والاتحاد الدستوري وسواهما) عندما انفتحت شهية النخب الحضرية والقروية للعمل السياسي المنظّم. وظهر الكابح الثاني من خلال وجود نخبٍ أخرى تتسلح باختيارات مختلفة، في بنية حزبية مغلقة لا تستجيب بصورة ديمقراطية، وأعني تعادلية أو مريحة، للطموحات والمشتهيات والمغريات التي ولّدها العمل السياسي، ولا تستطيع تحقيق ما تصبو إليه بالسرعة المطلوبة، مع وجود عروض مختلفة (الترحل والمبايعة والولاء القبلي، أو العائلي)، أوجدت تحالفاتٍ أخرى، أو أحزاباً جديدة، أو مراكز قوى ساعدتها على تحقيق اختياراتها بعيداً عن القيود التنظيمية الأصلية عندما يعجزها التحايل عليها.

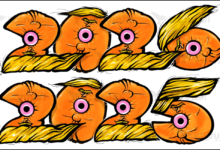

ما ينعته “الرسميون” بـ”الاستحقاقات”، ومنها المقبلة (2026)، مجرّد أسلوب تخميني لإعادة رسم “الخريطة الانتخابية” التقليدية الضامنة للاستقرار السياسي

الواقع أن نسبة المستفيدين من الترقية الاجتماعية والسياسية والمالية المتصلة بالحياة النيابية والعمليات الانتخابية أصبحت ظاهرة سوسيولوجية، وهي من العلامات الظاهرة التي حوّلت العمل السياسي إلى خدمة من الخدمات المكتسبة في سوق التداول السياسي الانتخابي، يقبل عليها فاعلون محترفون، ومنهم من يتعلم الحرفة في الإطار الحزبي ممارسةً، لا يهمّهم من العمل السياسي إلا الأصوات التي يمكن الحصول عليها بالشراء أو بالوعود الكاذبة، وهي التي أيضاً تضمن الترقية بواسطة العمل البرلماني والجماعي ذي الامتيازات المربحة.

في ذلك كله تعبير عن أن البنية الحزبية أصبحت افتراضية تقريباً، ليس لها وجود فعلي على صعيد المجتمع وفي قلب صراعاته إلا من خلال مفهوم التعدّدية، أو القيود الفعلية التي تفرضها وزارة الداخلية على التنظيم الحزبي، رغم إقرارها بأهميته الدستورية. ومن هذه الزاوية، سوف تصبح ما ينعته “الرسميون” بـ”الاستحقاقات”، ومنها المقبلة (2026)، مجرّد أسلوب تخميني لإعادة رسم “الخريطة الانتخابية” التقليدية الضامنة للاستقرار السياسي، والقائمة، فيما أرى، على أسس مَصُونَة: ملكية دستورية تنفيذية، سوق رأسمالية استغلالية، صحراء مغربية في الطريق إلى أن تترسَّخ بالاعتراف الدولي على أساس الحكم الذاتي، تنافسية إقليمية مبنية على تطوير القوة الذاتية في مجالي الاقتصاد والاستثمار والتسليح، وسياسة عامة تتميز بالاستبداد والتحكّم في مختلف الأطراف والفرقاء، مبنية على “فلسفة” ما أسمّيه “المجال الشرعي” الذي يمثل فيه العامل الديني، لطبيعته المطلقة في التفكير والتصور، أسلوبَ فريضةٍ وقوةَ إكراه.

المصدر: العربي الجديد