لا ينفكّ نادي الدول الفاشلة يتسع في منطقتنا العربية، ليضم إليه كلّ حين وافداً جديداً. أكثر المرشّحين حظوظاً لدخول النادي هذا العام هو لبنان، الذي يغالب، منذ انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مشكلات سياسية واقتصادية حادّة، تزامنت خلالها أزمة نظامه المصرفي، إذ فقد المودعون إمكانية الوصول إلى أموالهم، مع انهيار سعر صرف الليرة، وارتفاع التضخّم، وازدياد الفقر، وتعمّق الشلل الحكومي الناجم عن الصراع المزمن بين زعماء الطوائف والإقطاع السياسي على السلطة والمال وتوجهات البلد الخارجية، والذي استتبعه تردّي الخدمات المتردّية أصلاً، بدءاً بالكهرباء والماء ومعالجة أزمة النفايات، وصولًا إلى رغيف الخبز. وكأن ذلك كله لم يكن يكفي حتى جاء الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء من العاصمة مساء الرابع من شهر أغسطس/ آب 2020، ليؤجّج صراع الأجندات الخارجية في بلدٍ طالما اعتزّ أهله بهويتهم الوطنية، وتمسّكوا بها في مقابل ارتباط زعماء طوائفهم وقواهم السياسية والحزبية المنظّمة بمرجعياتٍ خارجية، خصوصاً حزب الله الذي لا ينفكّ يعلن ولاءه الواضح والمباشر والمطلق لمرشده القابع في طهران.

مع ذلك، وعلى الرغم من عِظم التحديات وجسامة الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية، ظلّ لبنان متماسكاً، فلم ينهر النظام العام مثلاً، ولم تحلّ الفوضى، حتى خلال الاحتجاجات والاعتصامات الممتدة. ويعود ذلك، في جزء منه، طبعاً إلى وعي النخب المدنية والمثقفين خصوصاً، وتمسّكهم بسلمية تحرّكاتهم وعدم الانجرار نحو العنف، بوحي خبراتهم وتجاربهم السابقة، وفي جزءٍ آخر نتيجة قرار عربي ودولي بعدم السماح بعودة البلد إلى أجواء الحرب التي دمّرته سابقاً، فاستمرّت المساعدات تصل إلى لبنان، لتمكينه من أسباب الاستمرار، بما في ذلك الترتيبات أخيراً لنقل الغاز والكهرباء إليه من مصر (إسرائيل) والأردن عبر سورية. وفي جزء ثالث نتيجة نجاح لبنان، نسبياً، بعد الحرب (1975-1990) في بناء مؤسساتٍ أمنيةٍ وعسكريةٍ مهنية تولت حفظ الأمن والنظام العام في البلد، بمعزل عن صراعات زعماء الطوائف والقوى السياسية ومهاتراتهم.

لكنّ ذلك كله يوشك أن يتغير الآن. وهناك أربعة عوامل رئيسة تدفع بهذا الاتجاه، أولها أزمة كورونا التي باتت تهدّد، باستمرارها، في إدخال العالم في أزمة اقتصادية رهيبة، قد تشعل اضطراباتٍ واسعةً بفعل التضخم، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، نتيجة لجوء الصين إلى تخزين كميات كبيرة منها، وانقطاع سلاسل التوريد، وتعاظم أثر التغيّرات البيئة والمناخية على المحاصيل الزراعية. وفضلاً عن انعكاس ذلك على لبنان مباشرة، فإنّ الدول التي اعتادت تقديم المساعدات ستكون هي نفسها مشغولةً بالتعامل مع التحدّيات التي تواجه مجتمعاتها.

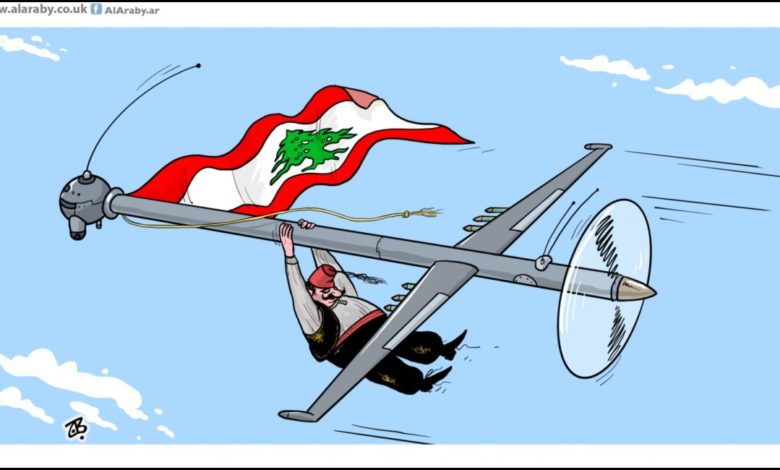

ثانياً، هناك حالة تعب عربية ودولية من استمرار استعصاء الحالة اللبنانية على الحلّ، يعزّزها شعور عام بأنّ اللبنانيين (المقصود هنا زعماء الطوائف) لا يساعدون أنفسهم حتى يتمكّن العالم من مساعدتهم، خصوصاً لجهة انغماسهم في صراعات إلغاء، بعضها طابعه شخصي، وبعضها سياسي، وبعضها الأخير متصل بالحصص والمناصب والامتيازات، لا يشغلهم عن ذلك شيء، بما في ذلك انهيار البلد التي يتصارعون لتقاسمه. ويزيد الوضع سوءاً تصميم حزب الله على مصادرة أهم وظائف الدولة المتصلة بإعلان الحرب والسلم والعلاقات الخارجية، وإصراره على حشر لبنان في صراع المحاور الإقليمية من خلال هجومه المستمر على دول الخليج التي تستضيف جالياتٍ لبنانيةً كبيرة تمثل مصدر دخل أساسي للبلد.

ثالثاً، تدفع حالة اليأس من إمكانية التغيير وتحسن الأوضاع جزءاً كبيراً من الفئات اللبنانية المتعلمة إلى هجرة البلد بحثاً عن فرص أفضل، ما يعني أن صمّام أمان السلم الأهلي يَضعُف بخروج هؤلاء.

العامل الأخير، يتمثل في ظهور مؤشّرات على تصدّع الأجهزة الأمنية التي نجحت في حفظ الأمن خلال العقود الثلاثة الماضية، وذلك مع تواتر الأخبار عن حالات فرار جماعي من صفوف قوات الجيش والمؤسسة الأمنية نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار قيمة الرواتب في مقابل الدولار. تصدّع المؤسسة الأمنية يعدّ الخطوة الأخيرة في سلسة خطوات فشل الدولة، والمتمثلة في عجزها عن أداء وظائفها الأساسية المنوطة بها كمؤسسة، أي توفير الخدمات السياسية والاقتصادية والأمنية لمواطنيها، وتنظيم العلاقة في ما بينهم ومع العالم الخارجي.

مؤسفٌ حقاً أن يكون هذا مصير البلد الذي كان “درّة الشرق” يوماً، وأن ينتهي به الأمر عضواً في نادي الدول الفاشلة.

المصدر: العربي الجديد