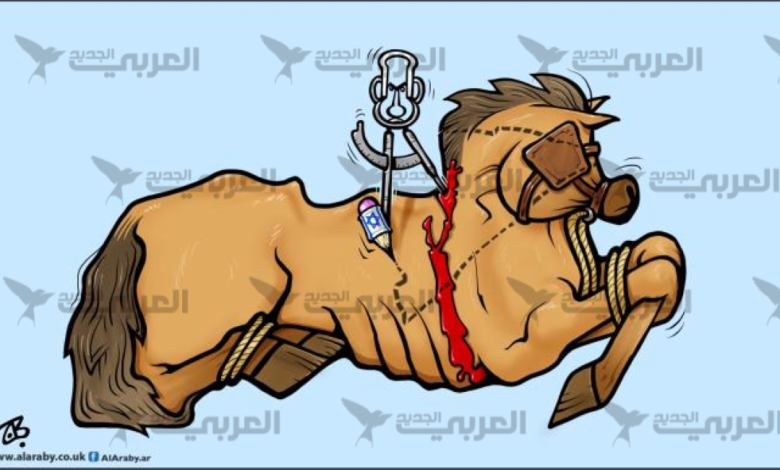

ما كان يُدار في الأقبية السرّية ويُطبخ في كواليس الموساد أضحى خبراً معلناً، وفي عناوين الأخبار وبخطّ عريض. اعترفت الحكومة الإسرائيلية بحكومة أرض الصومال، التي كانت تنشد اعترافاً إقليمياً ودولياً منذ أكثر من ثلاثة عقود. لم يكن مفاجئاً أن هرجيسا سترتمي في حضن نظامٍ مارقٍ أدمن ارتكاب الفظائع والمجازر بحقّ الفلسطينيين منذ 1948، ويخرق المواثيق الدولية وينتهك سيادة دول عربية وإقليمية في الشرق الأوسط. لكن التوقيت الذي اختاره نتنياهو خلط الحسابات وأربك المشهد في المنطقة، فهو يريده جزءاً من لعبته القذرة في تهجير سكّان غزّة، وورقة مساومة أمام ترامب، تمهيداً للمحادثات المتعلّقة بالمرحلة الثانية من وقف العدوان الإسرائيلي على غزّة.

التوقيت الذي اختاره نتنياهو للاعتراف بأرض الصومال أربك المشهد في المنطقة، فهو يريده جزءاً من لعبته القذرة في تهجير سكّان غزّة

تتمتع “أرض الصومال” بموقع استراتيجي حيوي؛ تطل على خليج عدن ولديها ساحل طويل (460 ميلاً) يسيّل لعاب الطامعين الإقليميين والدوليين نحوه. وقد باتت ساحة تنافس دولية منذ حرب غزّة عام 2023. كذلك برزت أهميتها الجيو–استراتيجية مع تصاعد هجمات الحوثيين على السفن الأميركية وصواريخهم التي ضربت الموانئ الإسرائيلية وشلّت حركة بعضها اقتصادياً، ما جعل ميناء بربرة مغناطيساً جاذباً لنفوذ الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل. إذ زار وفد أميركي ميناء بربرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لدراسة إمكانية إقامة قاعدة أميركية– إسرائيلية لاستهداف الحوثيين والجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). كما أن الهدوء النسبي في أرض الصومال، في منطقة موبوءة بالاضطرابات الأمنية والتقلّبات السياسية، أعطاها زخماً إعلامياً بوصفها منطقة مستقرّة. هذا بالإضافة إلى غياب دولة صومالية قوية يمكن التفاوض معها في ما يتعلّق بقضية أرض الصومال، فضلاً عن انهيار المفاوضات بين مقديشو وهرجيسا العام الماضي.

تبدو مخاوف الصومال إزاء اعتراف نتنياهو بحكومة أرض الصومال متمثّلة في ثلاثة معطيات: أولاً، أن تشجّع الكيانات الفيدرالية التي تتألّف منها الحكومة الصومالية على المطالبة بالانفصال، وتفكيك ما تبقّى من الوحدة الجغرافية الصومالية إلى كياناتٍ مفكّكةٍ ودولٍ صغيرة، ما يستدعي سيناريو “البلقنة” في القرن الأفريقي. وثانياً، زعزعة الاستقرار والسلم في منطقة أرض الصومال، خشية بروز صدامات اجتماعية ودينية وعشائرية رافضةً هذا التوجّه، أي التطبيع مع الكيان الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم؛ وهي مخاوف ظهرت جليّةً بعد اعتقال الشرطة في هرجيسا عدة علماء ووعّاظ رافضين الارتماء في أحضان الصهاينة. وثالثاً، أن تؤدّي هذه الخطوة إلى أن تتبنّى بعض الدول الإقليمية مثل إثيوبيا وكينيا موقفاً مشابهاً وتعترف بحكومة هرجيسا، ما يفاقم الوضع الإقليمي في المنطقة، وينسف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الصومال ومحيطها الإقليمي. وردّات الفعل على الاعتراف بأرض الصومال لن تتوقّف عند حدّ الاستنكار والشجب محلياً وإقليمياً.

لافتٌ أن مشروع تقسيم الصومال ليس حدثاً عابراً، بل يبدو جزءاً من سلسلة تحرّكات إسرائيلية تهدف إلى إعادة هندسة المنطقة لصالحها ومواجهة خصومها. كما أن إعلان الاعتراف هذا لم يأتِ من فراغ، بل تزامن مع تنامي النفوذ التركي في الصومال منذ 2015، وإعلان أنقرة أخيراً خططاً مستقبلية مع حكومة مقديشو لإقامة مركز ومنصّة لإطلاق قمر صناعي، وبدء مشاريع التنقيب عن النفط في جنوب الصومال. أربكت هذه الخطوات التركية المتسارعة حسابات الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، وبعض الدول العربية التي لا تبدي تململها من المشروع التركي علانيةً، وإن كانت تدير مؤامراتها سرّاً مع تل أبيب، ما يفاقم حدّة الاستقطابات واصطفافات المحاور في القرن الأفريقي من جديد، بعد الأزمة الخليجية التي عصفت بالمنطقة عام 2018.

إقليمياً، تشعر جيبوتي أنها تمرّ في مرحلة مفصلية ومنعطف خطير؛ لأن استثمار القواعد لم يعد حكراً عليها، بل سيظهر لاعب جديد في منطقة ذات أهمية استراتيجية، هي بربرة. فجيبوتي التي تحتفظ بتسع قواعد أجنبية وتجني سنوياً ما يقدَّر بنحو 70 مليون دولار، وتدرّ موانئها ما يقرب من 1.5 مليار دولار من الخزينة الإثيوبية، تشعر أنها تواجه صدمةً ذات أبعاد متعدّدة. اقتصادياً، ترى خطراً متعاظماً في حال فكّكت أميركا قاعدتها وانتقلت إلى ميناء بربرة؛ وإن كان هذا الخيار يبدو بعيداً حالياً، لكن مزاجية ترامب يمكن أن تقلب الطاولة على جيبوتي برمشة عين. كذلك يمكن لإثيوبيا أن تجد منفذاً بحرياً في أرض الصومال وتدير ظهرها لجيبوتي، بتنسيق إسرائيلي– إثيوبي مع حكومة هرجيسا، من دون أن تعرف الأوساط الصومالية في المنطقة ما المقابل لذلك العرض السخي، بعيداً عن صكّ الاعتراف الموهوم الذي لا يُسمن ولا يغني من جوع بالنسبة إلى السواد الأعظم في أرض الصومال. أمّا استراتيجياً، فإن حسابات دول عديدة ربّما ستتغيّر تجاه جيبوتي، ما يهدّدها اقتصادياً واستراتيجياً.

الحقيقة التي يغفل عنها بعضهم أن غياب دور عربي حقيقي في الصومال منذ سقوط دولته في التسعينيّات وتركه فريسة لتجاذبات إقليمية وإسرائيلية، وتدخّلات أميركية وغربية، حقّق راهناً المكيدة الإسرائيلية في أرض الصومال. ويجادل بعضهم بأن الفتور العربي الفاعل في المنطقة، وتحديداً مصر والسعودية، سببُ العناد الإسرائيلي واستمرار توحّشها في غزّة، ما ولّد حالة من الانهزام النفسي والإفلاس السياسي، وجعل دول المنطقة في محاور بينية لا طائل من ورائها، مع تعاظم خطر الكيان في الشرق الأوسط واستباحته دماء المجتمعات العربية في لبنان وفلسطين وسورية.

الاصطفاف ضمن المعسكر الإسرائيلي يسيء إلى صورة حكومة هرجيسا ويقوّض فرصَ تحقيق تطلّعاتها

تدرك إسرائيل جيّداً أن كلمات الشجب والاستنكار من المنابر العربية والأفريقية والدولية لا تعقبها أفعال ملموسة لردعها على الأقلّ. فمنذ حرب غزّة، لم يبقَ من المواثيق الدولية الإنسانية التي تكفل حقوق الإنسان ما لم تنتهكه إسرائيل، واستمرّت مجازرها عامين من دون أن يقف العرب صفّاً واحداً منيعاً لمواجهة توحّشها وفظاعة أفعالها. تلك هي نقطة ضعف التحرّكات المصرية والتركية حالياً، ورصيد إضافي للكيان الإسرائيلي، إذا لم يكن هناك من يردّ الصاع صاعين، مثل إيران التي أوجعت الكيان في حرب الـ12 يوماً، مع أن هذه الحرب أضرّتها كثيراً اقتصادياً وتكتيكياً.

في المحصلة، يبرز سؤال الأخلاق بقوة أمام مساعي “أرض الصومال” لنيل الاعتراف الدولي: هل يمكن لحكومة هرجيسا أن تساوم على قيمها ومبادئها في سبيل تحقيق مطالبها المشروعة عبر الارتهان لنظامٍ تمادى في القتل، ولا سيّما قتل الأطفال والأمّهات والمدنيين؟ كما تفتح هذه المساعي إشكالية معقّدة تتعلّق بعلاقات الإقليم مع جواره ومحيطه الإقليمي؛ إذ لا يسيء الاصطفاف ضمن المعسكر الإسرائيلي إلى صورة حكومة هرجيسا فحسب، بل يقوّض فرصَ تحقيق تطلّعاتها، ويفرض عليها لاحقاً عزلةً اقتصاديةً واجتماعيةً متزايدةً، ويعرّض دولاً عربية كثيرة لخطر حقيقي في حال شرعت تل أبيب في إقامة قواعد عسكرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعتبر الحديقة الخلفية للأمن القومي العربي… فمن يردع إسرائيل؟

المصدر: العربي الجديد

الدويلة الوظيفية “إSرائيل” بإعترافها بدويلة “أرض الصومال” وهو الإقليم الي إنفصل عن وحدة الصومال، يشكل خطر كبير على القرن الأفريقي ، لما يؤديه الى صراعات قبلية وجهوية يحدثها وجود الصhاينة بالمنطقة، الدويلة الوظيفية أصبحت تحقق طموحاتها بالعلن مع دعم أنظمة أوروبية والإدارة الأمريكية وغض طرف من أنظمة عربية.