يتحشّد الأسطول الأميركي على مقربةٍ من فنزويلا، وسط تصعيدٍ غير مسبوق ضدّ نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحججٍ مختلفة. وفي وقتٍ تُقْرَع فيه طبول حربٍ أو ما دونها في واشنطن، يبرز سؤال جوهري: كيف يزعم دونالد ترامب أنّه يمارس قطيعةً مع سياسات التوسّع الأميركية لصالح عقيدته السياسية “أميركا أولاً”، فيما تكشف الملفّات المفتوحة في فنزويلا واليمن وفلسطين المحتلة والصين وحلف شمال الأطلسي (ناتو) صورةً عشوائيةً وغير مفهومةٍ لملامح سياسته الخارجية؟ فهي لا تبدو انعزاليةً خالصةً، ولا إمبرياليةً توسّعيةً كاملةً، ولا تجسيداً عملياً لشعار “أميركا أولاً”؛ فما هي إذن؟

اعتمدت الولايات المتحدة في سياستها الخارجية، بعد بروزها قوّةً مهيمنةً عقب الحرب العالمية الثانية، على مجموعةٍ من التحالفات والمؤسّسات والأعراف التي أرستها ورعتها وموّلتها. وتمحورت هذه المنظومة أساساً حول شراكاتٍ أمنية ترتكز إلى التفوّق العسكري والاقتصادي الأميركي، وأبرزها “ناتو”، إضافةً إلى تجارةٍ دوليةٍ حرّة تعتمد على الدولار، ودعمٍ لمؤسّساتٍ دولية تشجّع التعاون وحلّ الخلافات بما يتوافق (في الجوهر) مع المصالح الأميركية.

تطوّر الاقتصاد العالمي ونمت الثروات وتعزّزت التجارة الدولية، لكن ذلك لم يُصاحَب بتوزيعٍ عادلٍ للثروة، وتراجعت العدالة الاجتماعية في الدول الغربية بفعل السياسات النيوليبرالية. ومع اتّساع الفجوات الطبقية، نما الاستياء من نتائج هذه السياسات ومن النُّخبة السياسية والأحزاب التقليدية، حتى بدت فكرة الديمقراطية نفسها محلّ تساؤل: ما جدوى التداول الديمقراطي على السلطة إذا لم يُحقّق عدالةً اقتصاديةً واجتماعيةً؟ مجمل هذه التطوّرات أفسح المجال لبروز تيّارات اليمين الشعبوي واليسار الاشتراكي بديلاً من الأحزاب التقليدية، وما انتخاب ترامب رئيساً، وفوز زهران ممداني في نيويورك، إلّا تمظهُرَيْن واضحَيْن لرغبةٍ عارمة في تغيير الوضع القائم.

بناءً على ما سبق، روّج ترامب نفسه خارج عباءة “الطبقة السياسية الفاسدة”، وأنه لن يكرّر أخطاءها في خوض حروبٍ مكلفة تستفيد منها شركات السلاح واللوبيات، ولن يكون داعماً للعولمة التي فرضتها النُّخب على الشعوب، وتحملت الأخيرة كلفتها الاقتصادية. لكنّ البديل العملي الذي طرحه في السياسة الخارجية جاء صورةً شديدةَ الارتباك، وأقرب إلى الارتجال منها إلى رؤيةٍ متماسكة. وتتمحور السياسة الخارجية “الترامبية” أساساً حول عقلية الربح والصفقة، وأنّ السياسة الخارجية شركةٌ كبرى وهو المدير التنفيذي لها، بحسب توصيف دراسةٍ صادرةٍ عن جامعة نافارا الإسبانية. يعتقد ترامب أنّ النُّخبة السياسية التي أدارت السياسة الخارجية عقوداً كانت مسكونةً بهاجس الهيمنة والأفكار النيوليبرالية، وشنّ الحروب الخارجية، والانخراط في تحالفاتٍ غير مجدية كلّفت الخزينة الأميركية مبالغَ طائلةً من دون معنى. لذلك، يجب (في نظره) أن تستخدم الولايات المتحدة ثقلها العسكري والسياسي لتحقيق الربح، والربح فقط، فكلّ التحالفات الدولية ليست سوى صفقات، ويتعيّن على أميركا أن تكون الرابح الأكبر في كلّ صفقة.

قرّر ترامب أن على بلاده الانسحاب من منظمتي التجارة والصحّة العالميتين، واتفاق باريس المناخي، وهدّد بتقليص دعم واشنطن لحلف شمال الأطلسي، وفتح حربَ تعرفاتٍ جمركيةٍ على معظم الدول

في هذا التصوّر، لا يرى ترامب العالم شبكةً من الحلفاء، بل سوقاً تتنافس فيها الولايات المتحدة للفوز. وبدلاً من بناء تحالفاتٍ تقليدية مع الديمقراطيات الليبرالية أو مع المستبدّين التقليديين المقرّبين من واشنطن، نسج علاقاتٍ شخصية وتحالفات مع قادةٍ يشبهونه في الأسلوب والنهج السلطوي؛ فالمهم هو “الطبع” أكثر من القيم، أو حتى المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى. صادق ترامب من يشبههم من “المديرين التنفيذيين” على مستوى الدول، أو “الرجال الأقوياء” كما يحبّ وصفهم؛ فبوتين وأوربان وبوكيلي وميلي وميلوني لا يجمعهم إطارٌ أيديولوجي واضح، لكن ممارساتهم السلطوية متشابهة.

قرّر ترامب أن على بلاده الانسحاب من منظمتي التجارة والصحّة العالميتين، واتفاق باريس المناخي، وهدّد بتقليص دعم واشنطن لحلف شمال الأطلسي، وفتح حربَ تعرفاتٍ جمركيةٍ على معظم دول العالم، بما في ذلك الحلفاء قبل الخصوم. بدا كما لو أنّه مكلّفٌ بضمان تحقيق الأرباح وعرض هذه “الإنجازات” أمام الهيئة العامة لشركة “السياسة الخارجية”، والتفاخر بها في منصّات التواصل الاجتماعي. لا حاجة من هذا المنظور لشراكاتٍ عالمية معقّدة، فكلُّ دولةٍ تريد الوصول إلى السوق الأميركية ينبغي أن تتفاوض مباشرةً مع المدير التنفيذي (ترامب) وتوقّع اتفاقاً مفصّلاً يضمن الربح للشركة (أميركا).

مع ذلك، لم تكن معركة التعرفات الجمركية ناجحةً بالكامل، ولم تُحقّق أهدافها مع أكبر الشركاء التجاريين، أي الصين. لم تُسارع بكين إلى التفاوض وفق الشروط الأميركية كما افترض ترامب، بل تحدّته مستخدمةً أدواتٍ اقتصادية طوّرتها بهدوء عبر السنين، أهمها مشتريات فول الصويا التي يعتمد عليها المزارعون الأميركيون، وسلاح المعادن النادرة. هذان العنصران أبرزا جانباً من قوة الصين الاقتصادية وأثّرا مباشرةً في الشركات الأميركية والمستهلك الأميركي معاً، ما اضطرّ واشنطن إلى التفاوض مع بكين، ولكن ليس وفق الشروط التي حلم بها ترامب؛ في مثالٍ صارخ على الارتجال والتسرّع.

قد يتطوّر الوجود العسكري الأميركي إلى محاولة قلب النظام الفنزويلي، أو تشجيع انقلابٍ داخلي، وربّما يكون مجرّد ورقة ضغط لفرض شروطٍ مجحفة

وعد ترامب أيضاً بعدم خوض مغامراتٍ عسكرية جديدة تُورّط الولايات المتحدة في حروبٍ مكلفة، ففضّل (نظرياً) الحوار مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا، وراهن على علاقاته الشخصية مع بوتين. ضغط على أوكرانيا للقبول بالتنازل عن جزءٍ من أراضيها ترضيةً لبوتين تمهيداً لاتفاق، لكنّ العرض لم يُقنع موسكو ولا كييف، وأثار معارضةَ الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي لتجاهله التامّ لهم، كما عزّز مخاوف حقيقية من أن الولايات المتحدة تغسل يدها من صراعٍ ترى أنّه خاسرٌ في النهاية، وأنّ روسيا ستكون الرابح الأكبر فيه، وإن بثمنٍ باهظ.

ذهب ترامب أبعد من ذلك بفرض “اتفاقية المعادن” التي تعني عملياً احتكاراً أميركياً (عقوداً مقبلة) للمعادن النادرة الموجودة في باطن الأراضي الأوكرانية، في ابتزازٍ علنيّ، وإعلانٍ عن تحالفٍ مشروط بالربح لا بالتزاماتٍ أمنية أو أخلاقية تجاه كييف. هذا التناقض في إدارة الملفّ الأوكراني دفع الشركاء الأوروبيين إلى تشكيل “تحالف الراغبين” تعبيراً عن انعدام الثقة في واشنطن. ورغم أن الأوروبيين لا يملكون كثيراً من الأوراق لإنقاذ أوكرانيا، فإن الثقة في الولايات المتحدة، شريكاً أمنيّاً موثوقاً ضامناً لأمن القارّة العجوز، تتآكل بوتيرةٍ أسرع ممّا كان مُتوقّعاً.

وعلى مقربةٍ من فنزويلا، يتحشّد أسطولٌ أميركي هو الأكبر منذ أزمة الصواريخ الكوبية، بهدف “قلب نظام يرعى تجارة المخدّرات” يقوده مادورو، بحسب الرواية الأميركية الرسمية. يبدو هذا التصعيد غير مفهومٍ من زاوية المصلحة الاستراتيجية المباشرة لواشنطن؛ ففنزويلا بلدٌ منهكٌ اقتصادياً وضعيف، ورغم معارضتها الدائمة للسياسات الأميركية، فإن كاراكاس أضعفُ من أن تشكّل تحدّياً حقيقياً للولايات المتحدة. قد يتطوّر الوجود العسكري الأميركي إلى محاولة قلب النظام الفنزويلي، أو تشجيع انقلابٍ داخلي، وربّما يكون مجرّد ورقة ضغط لفرض شروطٍ مجحفة في أيّ تفاوضٍ مقبل. غير أنّ الأهم هو أنّ تغيير الأوضاع في فنزويلا لا يَعِدُ، في جميع الأحوال، بفائدةٍ استراتيجية كبرى لواشنطن؛ فسواء بقي نظام مادورو أو سقط، لن يتغيّر كثيراً حجم نفوذ الولايات المتحدة في القارَّتَيْن الأميركيَّتَيْن.

التحالفات الدولية في ذهن ترامب صفقات يجب أن تكون أميركا الرابح الأكبر فيها

في الملفّ الفلسطيني، لا يبدو ترامب بعيداً من عقلية المؤسّسة الأميركية ـ الصهيونية التقليدية، بل يتجاوزها أحياناً في حجم الدعم غير المشروط لإسرائيل. صحيحٌ أنّه ضغط على نتنياهو لوقف إطلاق النار مرَّتَيْن خلال حرب الإبادة في غزّة، لكنّه لم يألُ جهداً في تزويد الحكومة الإسرائيلية بكل ما تحتاجه من سلاحٍ وذخائر فتّاكة، ودعمٍ سياسي هائل، ما أتاح لتل أبيب مواصلة حملة الإبادة في القطاع وممارسة البلطجة في المنطقة برمّتها. بذلك، لا يبدو ترامب “خارج المؤسّسة” كما يدّعي، بل جزءاً أصيلاً من الـ”استبلشمنت” الفاسد الذي يزعم محاربته. هذه الحقيقة دفعت أصواتاً من داخل قاعدته الصلبة في حركة “ماغا” إلى انتقاده علناً، اعتراضاً على دعمه نتنياهو في شنّ حروبٍ لا نهاية لها في الشرق الأوسط، وعلى التورّط الأميركي المباشر في قصف المنشآت النووية الإيرانية، واستهداف الحوثيين في اليمن.

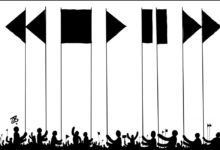

يتبنّى ترامب سياسةً خارجيةً ارتجالية، فيها كثيرٌ من الاستعراض والتهديد والوعيد، وتجمع مزيجاً متناقضاً من النزعة الانعزالية والإمبريالية التدخّلية. لا ملامحَ واضحةً ولا خطَّ متصلاً متماسكاً، كما أنّها سياساتٌ عصيّة على التوقّع، ويكاد من المستحيل تفكيكها وفق ثيماتٍ مستقرّة. هي فوضى ترامبية محضة، قد تبقى كلاميةً استعراضيةً، وربّما تتطوّر إلى ما هو أخطر؛ لا أحد يعلم. لكنّ المؤكّد أنّ هذا المزيج المتفجّر من التناقضات لن يجعل العالم أكثر سلاماً وأقلّ تعقيداً، بخلاف ما يزعمه ترامب وهو يطالب العالم بمنحه جائزة نوبل للسلام، بل سيرفع منسوب عدم اليقين والترقّب في نظامٍ دوليّ يعيش أصلاً حالة تحوّل مقلق.

المصدر: العربي الجديد