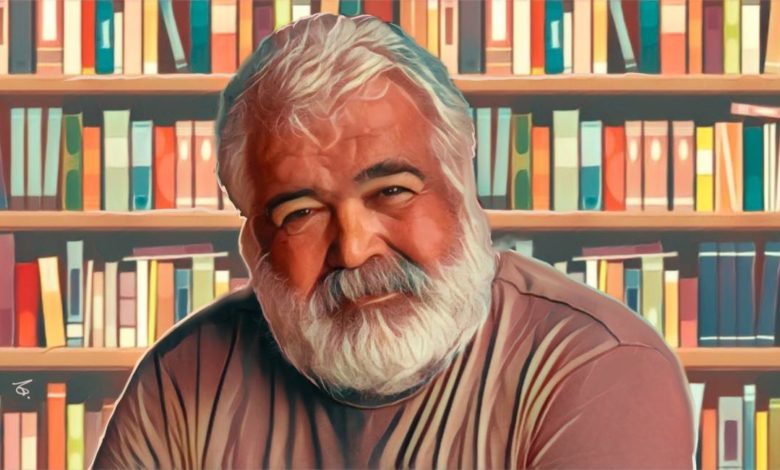

هم ثلاثمائة أو أقلّ قليلاً، وأغلبهم تجاوز الثلاثين، يقفون بانتظار صديقهم خالد خليفة عند باب المشفى في دمشق. انتظرنا، بدايةً أمام الباب الخارجي، وحينما قيل لنا إن خالد سيودّعكم عند باب الإسعاف، تراكضنا، وكأنّه ينتظرنا بالفعل، وقد تأخّرنا عن الموعد قليلاً. السيدات يرتدين الأسود وعيونهن حزينة للغاية، ومودّعون عديدون قدموا من مدن أخرى، ونحن من دمشق. اتفق الجميع أنّه ما زال تحت الصدمة أو المزحة وربما خالد سيظهر بعد قليل؛ فخالد ليس من محبّي التجهّم، وهم ينتظرون تعليقاته وحكاياه، ومزحاته وفرحه الذي يلازمه كل الوقت.

الصدمة شديدة. بالكاد يتداول المجتمعون بعض الكلمات، فبعد التحية والعزاء يسود الصمت. إنّه رحيلٌ غير متوقع، ثقيلٌ للغاية، فلدى خالد شغلٌ كثير، وأصدقاؤه في البلاد وخارجها ينتظرون رواياته التي ترجمت وتترجم بكثافة لتصبح عالمية. هكذا يكون الألم مضاعفاً، حيث حضوره اللطيف ورواياته التي ستَنقل سورية إلى العالمية، فهو من أبرز المساهمين في دخول الأدب السوري العالمية.

كان بعض الأصدقاء واضحاً بأن تُمرّر الجنازة بكثيرٍ من الصمت. المقصدُ ألا تُستغلّ الجنازة لتصبح مظاهرة، أو للنداء ببعض كلمات تنديداً بالنظام، ولا سيما أنّ أدواته الإعلامية صمتت تجاه موته المؤلم. رحيله المبكّر للغاية هو مصدر الألم الحقيقي لكل أصدقائه ومعارفه؛ فهو لم يصل إلى الستين، وكان يستحقّ أن تعلو بعض الأصوات من أجله، ولم يحصل، فتتالت كلمات الوادع باردة رغم حرارتها؛ الله معك يا خالد، بكّير يا خالد، بكّير كتير يا خالد؛ وراح الجمع يصفّق، دلالة على الاحتجاج، وهو أسلوب صار يستخدمه السوريون؛ وهو ما تمّ أيضا في تشييع المخرج السوري حاتم علي.

ترك خالد خليفة ثغرةً عميقةً في النفوس، فقد كانت دمشق تعجّ به، وكذلك اللاذقية ومصياف والسويداء في فترة ماضية، والمدن التي يزورها أو يسافر إليها. هذا لا يمكن تعويضه، كما لا يمكن تعويض تهجير ملايين السوريين إلى الخارج؛ كل ما حدث في سورية يشبه رحيل خالد.

أوقفنا بعض الشباب، سائلين عن المتوفّى، وقد شهدوا هذه الجمهرة، وكأنَّ اجتماع هذا العدد جمهرة! يقول السؤال: لمَ اجتماع كل هؤلاء؟ فوداع الموتى في سورية أصبح يقتصر على بضعة أفراد، فالعائلات مشتّتة، وهو حال أخوة خالد وأخواته. نعم لا تستحق كل أشكال الرحيل هذه الأعداد القليلة، ولا انخفاض الصوت قي أثناء الرحيل، ولكن الزمن تعيسٌ للغاية في دمشق، والتعب هو السمة الوحيدة التي تظلّل الفرد؛ ذلك السؤال مؤلم للغاية، فكان الجواب، الراحل هو الروائي والسيناريست السوري خالد خليفة.

تنام دمشق هذه الأيام من دون ضجيج خالد. ربما نحن من يعتقد ذلك، أمّا هو فقد كان يُكثر من التعبير والكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي عن الوحدة في سنواته الأخيرة. الحقيقة، هي أحوال كل السوريين بكل بساطة. حينما تصبح البلاد خاليةً من ملايين السكان، تصبح الوحدة حقيقة حياة الناس. الآن، ستصبح الوحدة أكثر قسوةً، فقد غاب عن حياتنا ذلك الرجل السعيد، ذلك الرجل الذي لا يطيق التعقيد بحضور الأصدقاء؛ ذلك المؤمن بأن الحياة يجب أن تُعاش بسعادةٍ وفرحٍ؛ فلا يُعقل أن تؤخذ بكثيرٍ من الجدّية؛ وهي حكمة أغلبية من تعمّق في هذا الوجود الزائل.

يقول رحيل خالد إن الموت عمل شاقّ بالفعل. لقد فقدت سورية أديباً، مشغولاً وشغوفاً بمآسي حاضرها “الموت عملٌ شاقّ” وبماضيها “لم يصلّ عليهم أحد”، وبروايات، تفكك إرث الاستبداد وتأثيره على المجتمع “لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة”، و”مديح الكراهية”.

خسر الأدب السوري كثيراً، ومن الصعب تجاوز ذلك الفقد، والذي أصبحت أعماله مدرسة خاصة في الرواية السورية؛ البساطة والتكثيف، الشكل الجمالي المتقن والمضمون المحدّد بقضايا مركزية لدى السوريين، الابتعاد عن السياسة والاقتراب منها عبر مواقف شخصيات رواياته.

وداعا خالد خليفة؛ لقد تألّمت سورية بأكملها برحيلك، في الداخل والمنافي.

المصدر: العربي الجديد